Rostellec

Cimetière de bateaux Tertu.

Rostellec, durant des siècles, à marée haute, était une

île séparée de la presqu'île de Crozon. Les aménagements supprimèrent

cette particularité qui plaisait sans-doute aux habitants qui devaient

vivre en parfaite solidarité au rythme des marées.

Un village au bord de mer qui pratiquait peu la pêche, la sardine jusqu'à

la moitié du 19ème siècle, puis la coquille Saint Jacques et la pétoncle

avant qu'elles ne devinrent trop rares, fut une particularité qui s'expliqua

par le fait que la population masculine, jusqu'à l'installation de la

base sous-marine de l'Ile Longue, travaillait aux carrières de pavés depuis

le 17ème siècle. Quelques restaurateurs ont fait commerce grâce aux employés

de l'Île Longue qui venaient à la bonne franquette manger une cuisine

familiale. « Chez Christine » fut le dernier restaurant...

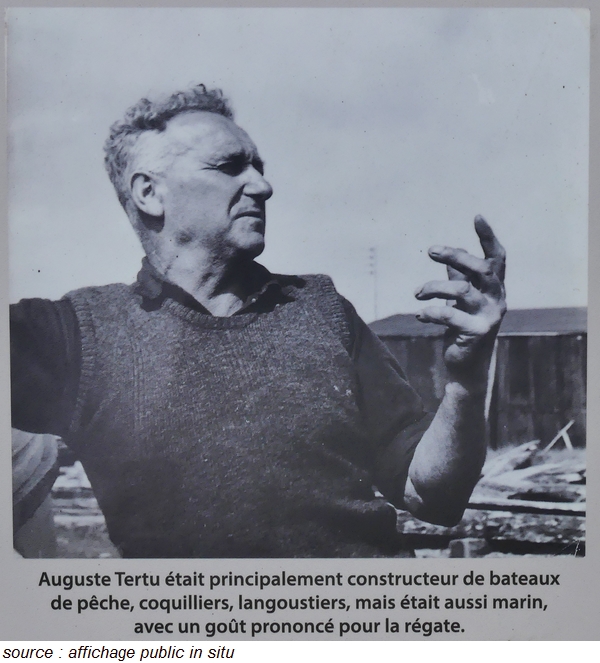

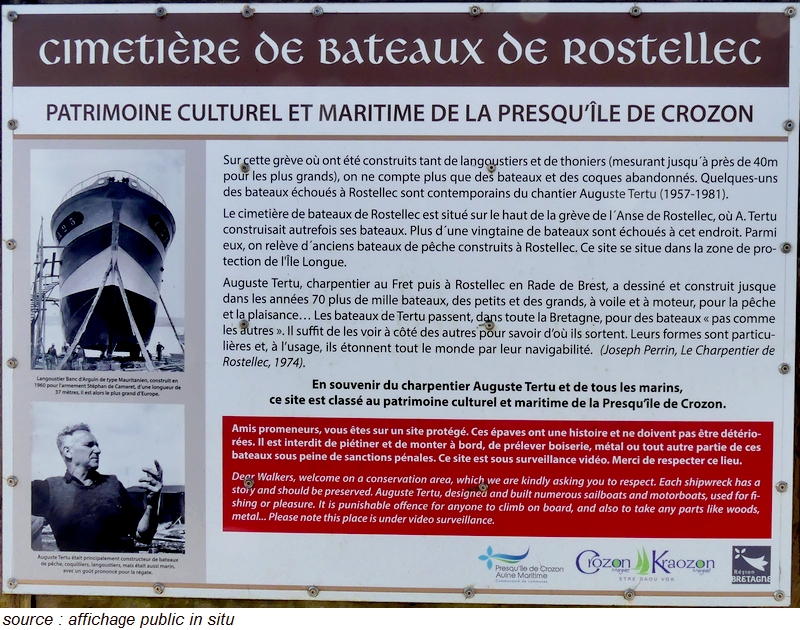

Rostellec a connu un four à chaux, un moulin à vent (Moulin ar Vür) et

des chantiers naval dont le dernier (1957) d'Auguste Tertu. Le moulin

permit le cabotage de la farine jusqu'à Brest, bien que seul, il fut très

actif et prospère puis fut abandonné à la ruine. L'exploitation du sable

au 19ème siècle fut envisageable parce que l'Aulne Maritime permettait

de remonter dans les terres jusqu'à Port Launay avant d'être revendu et

ceci grâce à des gabares. Toutes ces activités aujourd'hui ont disparu.

Seule l'ostréiculture qui s'est développée vers 1859 subsiste encore.

Des projets importants d'extension des bassins à huîtres avaient été prévus

mais la venue des sous-marins nucléaires interdit ce développement économique

encourageant.

Le premier chantier naval qui ait laissé une trace administrative dans les archives du 19ème siècle fut celui de Pierre Mazin dont la spécialité était la construction de chaloupes destinées à la navigation dans la Rade. Celui que l'on surnommait le "charpentier de Rostellec" avait pour clientèle des ouvriers des carrières et des agriculteurs locaux qui voulaient augmenter leurs moyens de subsistance en pratiquant la pêche à la sardine ou aux maquereaux selon la saison. Pour la pêche aux coquillages, le transport du maërl, ces embarquations étaient trop petites.

Les pêcheurs de coquillages (pétoncles, st jacques, huîtres)

de Rostellec durant des siècles, n'ont jamais bénéficié d'une cale, ils

devaient aller sur l'Île Longue pour utiliser celles des hameaux existants.

L'expropriation des civils et la transformation de l'île en base militaire

selon les vues du Général

de Gaulle met un terme à l'usage des cales dans les années 1950. Il

faudra attendre une décision du conseil municipal de Crozon du 17 janvier

1954 pour l'établissement d'un projet et le 25 août 1960 pour que soit

enfin réalisé une cale à Rostellec par la société Courté.

Vivre de la pêche n'est plus à l'ordre du jour à Rostellec, la cale trouve

encore un usage grâce à la pêche de plaisance.

Vivier Le Hégarat en Rostellec

Rostellec, après avoir été un pôle du bois planté

dans la mer pour le durcir avant de s'en servir dans la construction maritime,

est devenu une "zone de transit" des coquilles St Jacques, des

pétoncles...

Le vivier à crustacés de Rostellec est une entreprise créée par Roland

le Hégarat, fils de mareyeur de Brest, qui installe sur le domaine maritime

(la grève) une structure en pierres disposant de conduites d'eau pour

alimenter les bassins, ceci sur une ancienne carrière désaffectée à titre

"provisoire". L'abondance de pierres permet une construction

aisée.

L'emplacement fait l'objet d'une location accompagnée d'une redevance

alors que le bâti est en dur. Le vivier dès 1911 reçoit des langoustes,

des coquilles Saint Jacques que les pêcheurs locaux vendent au mareyeur.

Ce dernier écoule les pêches progressivement en faisant transiter la marchandise

par Brest (grâce à son bateau qui traverse la rade) où il tient ses bureaux

sur les quais.

Un gardien est présent aux viviers pour réceptionner la marchandise des

pêcheurs qui viennent décharger sur l'appontement en bois. Parfois, il

faut aller au port du Fret acheter aux retours des pêcheurs si la marchandise

manque. Certaines langoustes sont acheminées par des charrettes...

Inversement, quand les langoustes sont abondantes ce sont plusieurs tonnes

qui séjournent dans les viviers.

L'entreprise est contrainte entre les deux guerres d'armer des bateaux

pour aller acheter les langoustes dans les ports anglais et irlandais.

Les homards et de grands sacs de bigorneaux suivent le même parcours.

Une tempête de 1927 abîme l'installation. Il semblerait que l'affaire

ne trouve plus autant d'essor dès lors. En 1934, les crustacés ne sont

plus livrés au vivier de Rostellec, le bigorneau anglais prend le relais...

Après le décès du fondateur en 1919, le vivier reste dans la famille Hégarat

jusqu'en 1967 date à laquelle l'expulsion est effective quand le chantier

de l'île Longue devenue base militaire est commencé.

Bassin de décantation pour coquillages

Elevage d'huîtres selon les règles de l'art de l'ostréiculture. Les coquillages étaient regroupés dans des clayettes en bois spécifiques dans des bassins de décantation avant d'être définitivement sortis de l'eau et convoyés pour une vente vers Brest très souvent. Les vestiges d'un de ces bassins rudimentaires avec sas pour éviter la perte d'eau de mer subsiste à la cale de Rostellec. Ce bassin en béton armé de piètre qualité fut construit en 1960. Il servit au stockage des huîtres. Recouvert par la mer à marée haute, ce mouvement permettait le renouvellement de l'eau sans que les coquillages ne se dispersent tout en pouvant se nourrir en filtrant l'eau salée.

°°°

Bâtiments publics Cale de St Nicolas Calvaires de Crozon Cap de la Chèvre Les carrières de Poulpatré Chapelles Cimetière de Crozon Colonies Ecoles & collège Eglise Saint Pierre et presbytère Les cloches de l'église L'étang de l'Aber Fontaines Four à Chaux de Rozan Bars hôtels restaurants Ile Perdue Pointe et éperon barré de Lostmarc'h Maisons de nobles Manoirs Menez Gorre Menhirs & dolmens Moulins à vent Personnalités "Petite ville de demain" Plage de Lostmarc'h Plage de la Palue / Palud Plage du Portzic Plage de Postolonnec Pointe du Guern / Tréboul Pont de Kervéneuré Ramassage industriel des galets Rostellec Histoires de rues Saint Norgard St Fiacre Tal-ar-Groas Ile Vierge L'urbanisme de la démolition Boulodrome L'île de l'Aber Bureau d'octroi°°°

Défense militaire GéologiePages récentes : Un point d'inondation naturelle • Bassins tampons • André Antoine, les artistes de Camaret par Georges G. Toudouze • Remonter de Camaret-sur-Mer comme à Paris • Poste de relèvement • Crochet de façade • Travaux du Relais des pêcheurs une saucée ! • Vélos électriques en libre-service : flop • Hôtel Gradlon en Telgruc • Urbanisation du littoral 1970 • PRECARITE • Cimetière de Telgruc • Bureau d'octroi de Crozon • Les unités de la Luftwaffe présentent en presqu'île de Crozon • Plage du Portzic • Régate voiliers modèles-réduits • Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé