Zones basses littorales exposées au risque de submersion

marine

Les risques d'inondation en presqu'île de Crozon

La submersion marine est une inondation temporaire

de la zone littorale par la mer. Les volumes d'eau de débordement sont

liés à différents facteurs cumulés :

• marée à fort coefficient

• pression atmosphérique basse

• vent fort

• train de houle à haute fréquence

• altitude du littoral proche du niveau de la mer voire plus

bas que celui-ci.

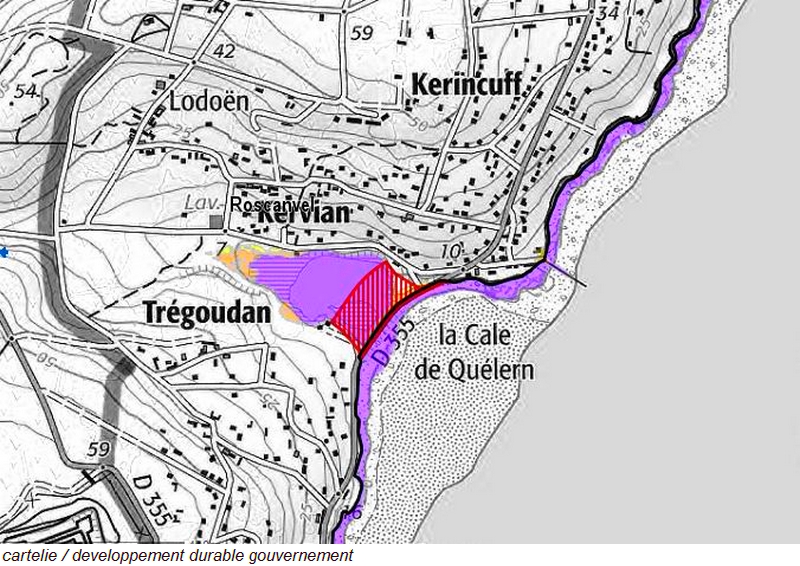

Roscanvel - Etang de Kervian séparé de la mer par une route digue.

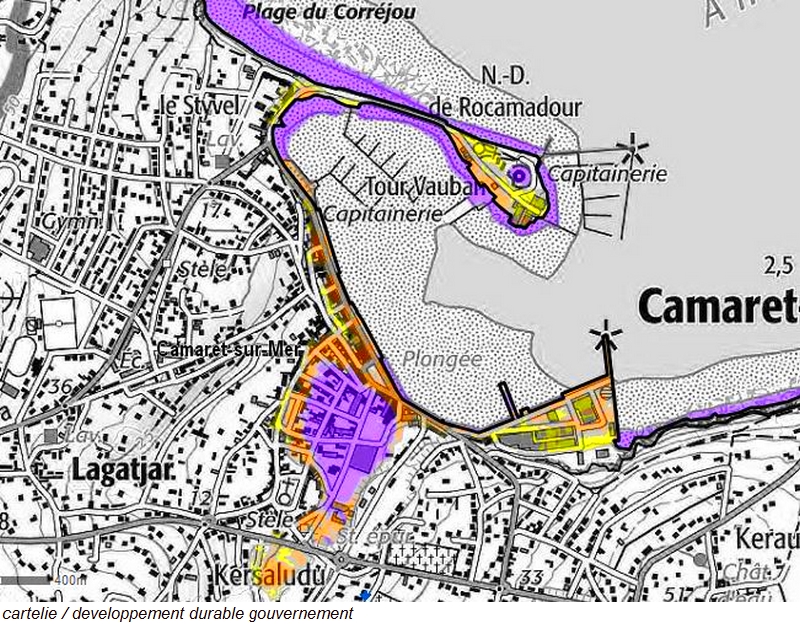

Camaret-sur-Mer - Urbanisation de l'étang de Prat ar Pont + zones portuaires

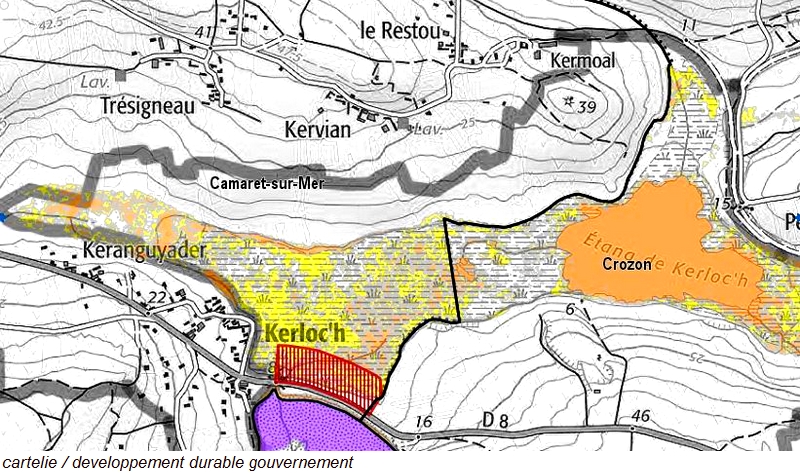

Crozon - Zone humide + étang de Kerloc'h fermés par une route

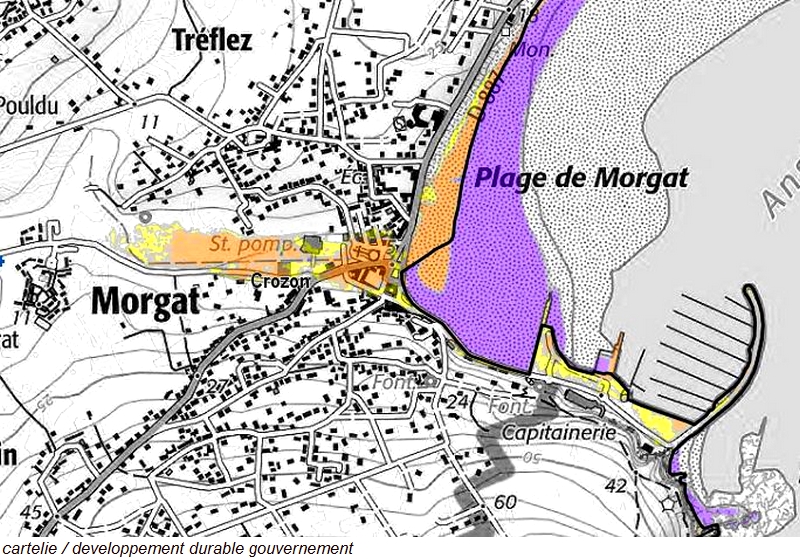

Crozon Morgat - Urbanisation de l'étang du Loc'h + zone portuaire

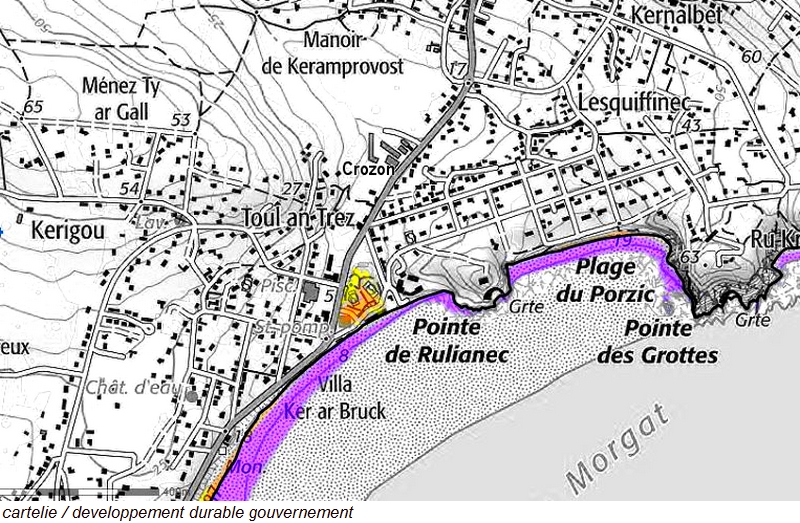

Crozon Morgat - urbanisation de l'estuaire du ruisseau de Toul an Trez.

Ce qu'il reste d'un loc'h – estuaire – celui du ruisseau de Toul an Trez. Le front de mer est bâti, l'estuaire est comblé et transformé en jardin d'agrément avec courts de tennis. La mer, par le passé, venait s'y disperser à marée haute.

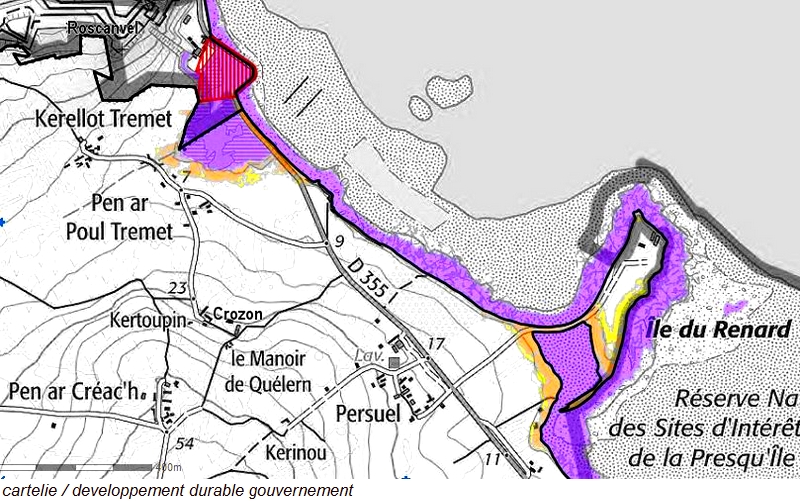

Roscanvel - Crozon - Etang de Pen ar Poul coupé par une route digue + érosion de l'île et son tombolo.

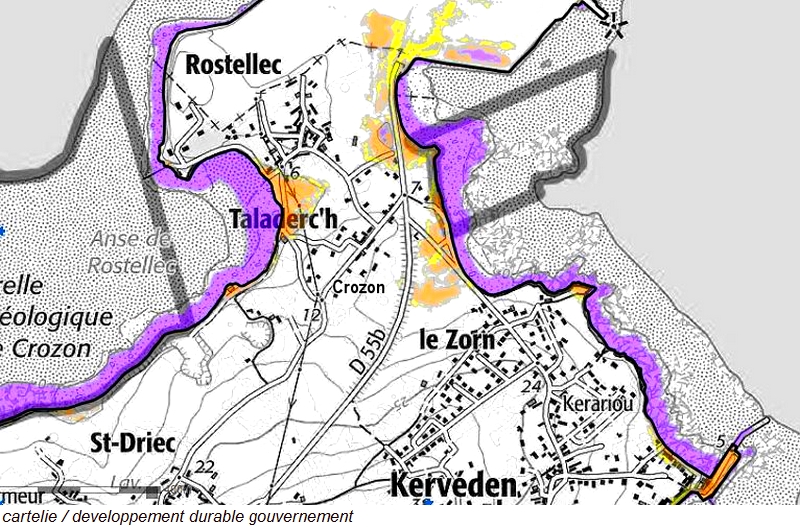

Crozon Rostellec - Zones peu élevées exposées aux intrusions de la mer

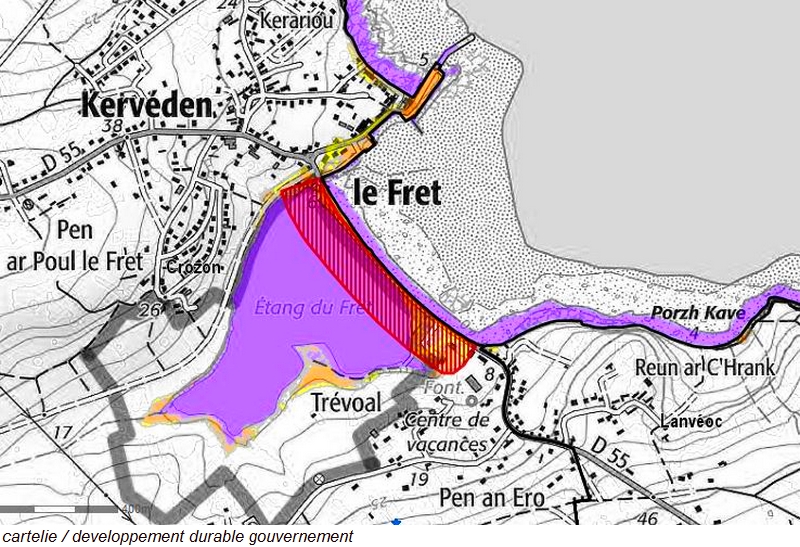

Crozon Le Fret - Route du sillon séparant la mer de l'étang du Fret.

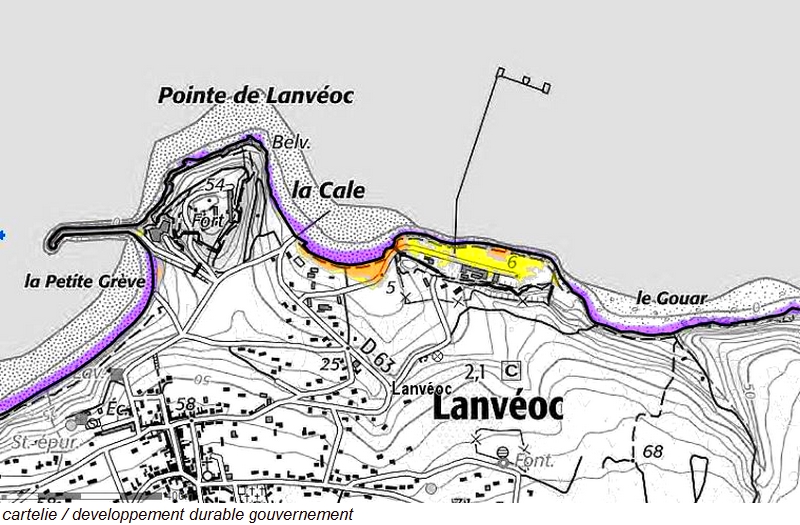

Lanvéoc - aménagements portuaires anciennement militaires

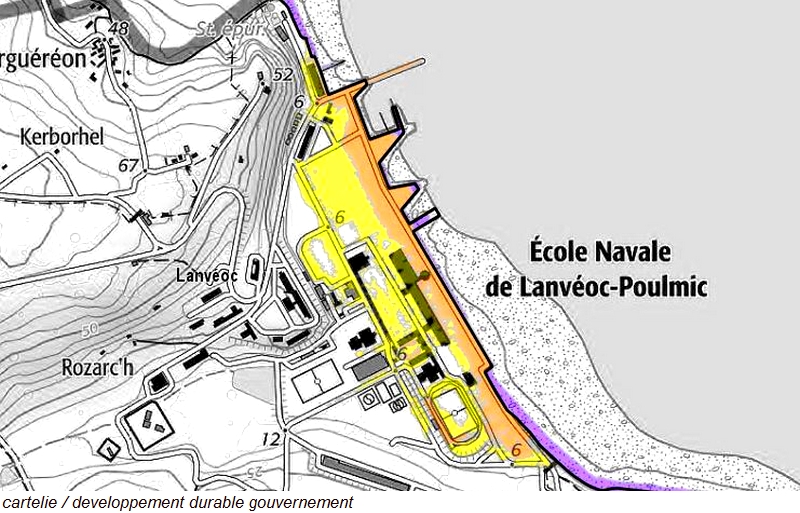

Lanvéoc Poulmic - base navale

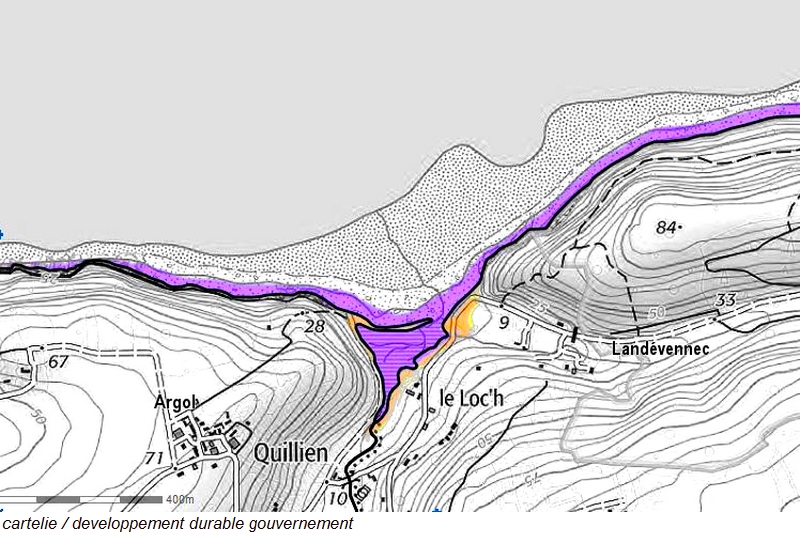

Landévennec Argol - Poulier du Loc'h - cordon naturel fermant un estuaire

Landévennec - Urbanisation du rivage du Pal

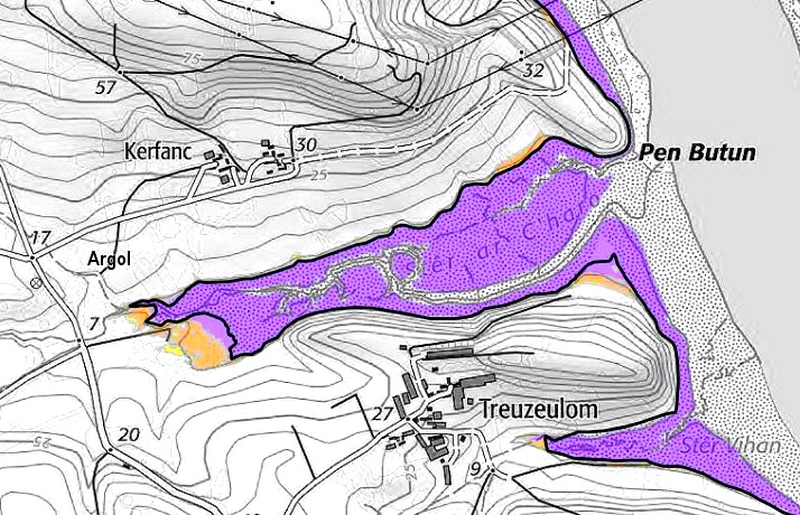

Argol - Intrusions naturelles

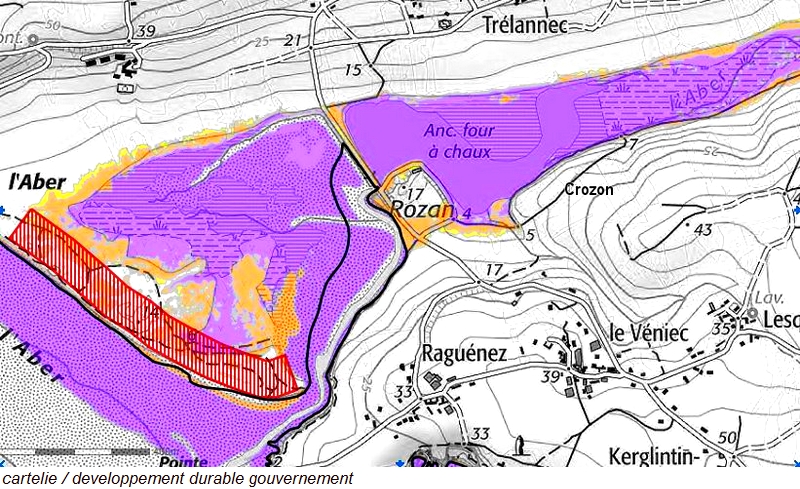

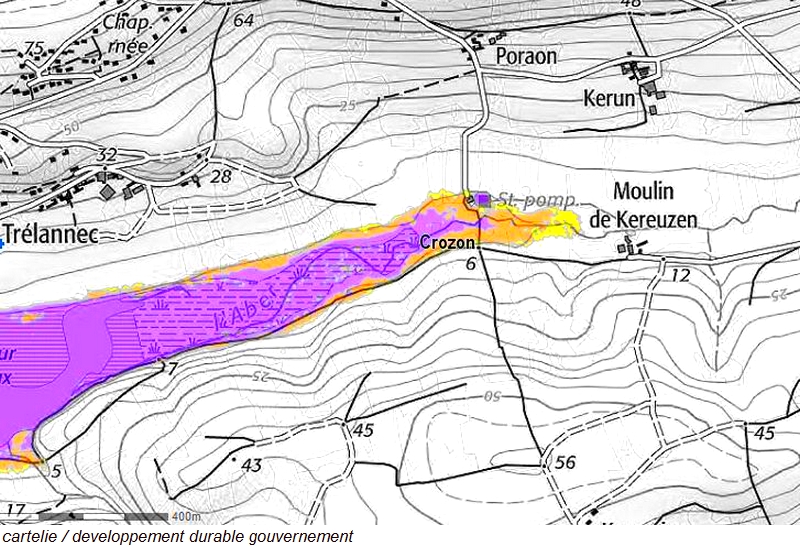

Crozon Aber Ouest - Route digue coupant une zone humide et l'étang du ruisseau de l'Aber.

Crozon Aber Est

zones

d’aléa fort : zones situées plus de 1m sous le

Niveau Marin de Référence (NMR)

zones d’aléa moyen : zones

situées entre 0 et 1m sous le Niveau Marin de Référence (NMR)

zones d’aléa lié au changement climatique

: zones situées entre 0 et 40 cm au-dessus du Niveau Marin de Référence

(NMR)

hachures rouges : zone de

dissipation d'énergie (100m)

NMR : Le Niveau Marin de Référence = Niveau Marin Centennal (NMC) –

le niveau de marée de référence correspond au niveau de marée centennale,

c’est-à-dire qui a une chance sur 100 de se produire chaque année, augmenté

de 20 cm pour une 1ère prise en compte du changement climatique.

NMC : Le Niveau Marin Centennal a été défini d’après la note méthodologique

du 22 janvier 2013 relative aux études « Statistiques des niveaux marins

extrêmes des côtes de France » éditées en 2008 et 2012 par le SHOM/CETMEF.

Des chiffres et des normes susceptibles d'évoluer puisque le

niveau de la mer monte toujours un peu plus chaque année.

Les zones basses littorales exposées au risque de submersion

marine de la Presqu'île de Crozon se classent en deux catégories essentiellement :

• Les zones portuaires construites à un niveau insuffisamment

élevé à une époque ou les considérations de submersion n'existaient pas.

Les débordements de la mer couvrant les quais un jour de tempête étaient

du domaine de la fatalité qu'il fallait accepter comme tel.

• Les modifications d'urbanisme et de circulation routière

sur des estuaires/étangs de ruisseaux – loc'h. Les ruisseaux débouchent

sur des zones humides vaseuses très larges qui se trouvent envahies par

les marées hautes. A l'état naturel, ces zones de submersion marine régulent

l'afflux des eaux de mer et créent des lieux de vie pour une faune et

une flore spécifiques. L'homme n'ayant pas souhaité contourner ces zones

d'échanges, a choisi de construire des routes côtières perturbant ainsi

la circulation de l'eau de mer et de l'eau douce. Les étroits passages

consentis – pont – déversoir – ne garantissent pas la

circulation des eaux avec autant de fluidité qu'à l'état naturel. Les

estuaires "clôturés" restent au niveau ou en dessous du niveau de la mer.

La moindre submersion amène une inondation provisoire, le temps que ce

vide l'estuaire durant la marée basse qui suit. Quand, il n'y a pas d'habitations,

ces inondations n'ont pas de grandes conséquences, par contre en zone

urbanisée la venue de l'eau de mer et sa lenteur à s'évacuer même si certaines

communes utilisent des pompes, restent une cause de dégâts répétés à chaque

inondation. Construire sur des estuaires, zones humides artificiellement

asséchées, fut une erreur d'urbanisme. Au 19ème siècle, la vue de terrains

plats en bord de mer fut une tentation d'aménagement trop forte pour garder

la moindre prudence en mémoire. Au 21ème siècle, l'urbanisation s'est

accrue.

Les deux zones urbanisées sujettes aux vagues submersion lors des fortes

houles sont à Camaret-sur-Mer et à Morgat en Crozon. La commune de Camaret

a surélevé le quai Kléber, point d'entrée possible des vagues submersion.

Quant à Morgat, lors des périodes de forte pluviométrie le ruisseau du

Loc'h peine à s'écouler par les exutoires sous chaussée que les marées

hautes encombrent, voire remontent. Les quais, la place d'Ys connaissent

des débordements marins de faibles importances quand quelques vagues s'étalent

sur les surfaces aménagées.

Par le passé, les estuaires n'étaient pas carrossés et seules de grosses

pierres plates servaient de passage. Les habitants sautillaient en sabots

de bois d'une pierre à l'autre pour traverser l'estuaire à marée basse.

La circulation ayant sensiblement augmenté, de la charrette à la voiture,

les routes digues furent la solution impérieuse d'aménagement. De la route,

on étendit par des places et toujours de plus grands espaces construits

à peine au dessus du niveau moyen de la mer, parfois moins. L'augmentation

programmée du niveau moyen de la mer prépare des inondations à répétition

selon les modélisations reproduites par les documentations qui émanent

des législateurs.

°°°

L'environnement dans tous ses états

Mer

Qualité des eaux de baignade • Exutoires • Risque de pollution bactériologique • Ressource halieutique • Plomb dans la Rade • Qualité des eaux de la Rade de Brest • Zones basses littorales - submersions marines - inondations • Niveau de la mer • Législation de l'érosion du trait de côte • Marées noires • Surf propre ? • L'algue rouge - eutrophisation • Ulve - algue verte • Ulve tubuleuse • Colonisation des algues • Mer rouge jaune - Ceratium lineatum • Galette de fioul lourd • Prélèvement de galets • Interdiction de fumer sur les plages • La culture de la pêche • Toilettes sèches de plage

Eau

Zone humide • L'assainissement sous surveillance préfectorale • La surveillance des égouts • Poste de relèvement • Bassin tampon • Pollution des eaux de ruissellement • L'usine de Poraon - eau potable • Citerne souple • Catastrophe naturelle • Inondation

Terre

Le fusain d'Europe en évasion • Fauchage des prunelliers et polystyrène • Les carrières de sable de Kersiguenou • Les gravelots et la Covid-19 • Nid d'hirondelles artificiel • Piste cyclable en milieu urbain : dangers • Vélos en libre-service : flop • Ferme solaire photovoltaïque • Antenne relais et environnement • Les terriers des dunes • Dunes domaniales de Dinan Lestneven • Risques technologiques • Grippe aviaire • Couvert à gibier • Introduction des résineux • Trail la course aux anglicismes • Retard de fauche • Urbanisation littorale

Déchets

La dégradation des plastiques • Les microplastiques • Les oiseaux font les poubelles : plasticose • La mer commence ici • Cordages marins • Panneaux polluants pour défendre l'environnement • Les objets de consommation de la mer • Poêle à charbon 1930 • Pour ou contre les poubelles de plage • Bac à marée • Décharge de Kerlaër • Décharge de Landévennec • Stockage des déchets inertes • Epave sur terrain privé • Marquage des palettes non polluantes

Air

Trop de ciel bleu • La pollution du transport aérien • Sable du Sahara • Hausse des températures

°°°

Pages récentes : Un point d'inondation naturelle • Bassins tampons • André Antoine, les artistes de Camaret par Georges G. Toudouze • Remonter de Camaret-sur-Mer comme à Paris • Poste de relèvement • Crochet de façade • Travaux du Relais des pêcheurs une saucée ! • Vélos électriques en libre-service : flop • Hôtel Gradlon en Telgruc • Urbanisation du littoral 1970 • PRECARITE • Cimetière de Telgruc • Bureau d'octroi de Crozon • Les unités de la Luftwaffe présentent en presqu'île de Crozon • Plage du Portzic • Régate voiliers modèles-réduits • Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé