Les quais de Camaret-sur-Mer

Durant des siècles le port de relâche de Camaret imposait que l'on échouât les embarcations sur un large lit de vase qui allait jusqu'aux limites des maisons de conserveries et pressages traditionnels qui correspond aujourd'hui au second rang de construction. L'activité portuaire s'étant accrue, les quais devinrent une obligation pour accueillir des bateaux plus grands, plus chargés. Faute de moyens financiers, la commune dut fractionner les aménagements sur des décennies. En retrait des quais, un nouveau rang d'immeubles fut élevé pour des commerces plus variés et les premiers hôtels au succès considérable.

Le quai Louis-Auguste Téphany

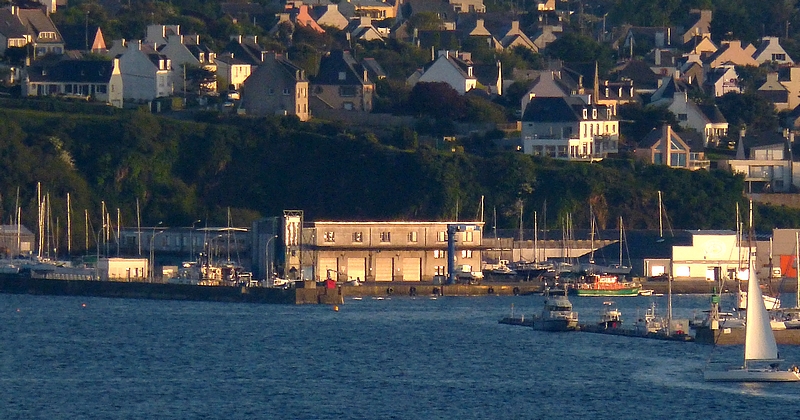

La criée sur le quai Louis-Auguste Téphany.

Les 150 langoustiers du port de Camaret-sur-Mer des années

1930 ont toutes les peines à débarquer leurs pêches sur les quais qui

longent la commune. Une zone portuaire est projetée à grand renfort de

béton et d'enrochement dans le prolongement du quai Kléber pour un budget

prévisionnel de 7.5 à 10 millions de francs selon les sources.

Une fois le port dragué, les 37000m² de terre-plein sont développés de

1949 à 1955. L'inauguration du 7 août 1955 dévoile le nom choisi : le

quai Téphany

(Louis-Auguste), du nom du maire de Camaret de 1935-1944. Un quai de 320

m de long, 10 mètres de haut et deux digues bordent la zone où les contenus

des dragages d'un volume de 62000m3 comblent le cœur de la plate-forme

sur laquelle sont construits des viviers (Edouard Millet et Marée Camarétoise)

très rapidement, une fabrique de glace est ajoutée en 1960 ainsi qu'une

criée. Des installations qui se justifient tant la pêche de la langouste

semble être intarissable. La fin des Mauritaniens plonge Camaret dans

l'incertitude. Les pouvoirs publics tentent de rapprocher les Camarétois

de la pêche aux poissons côtiers en rénovant la criée en 1988.

La pêche est moribonde. Une criée est ouverte à Brest en 1992. La criée

de Camaret n'ouvre que deux jours par semaine, les volumes de vente des

produits de la mer sont aléatoires, voire anecdotiques, la criée ferme

en 1994 alors qu'elle n'est déjà plus aux normes. Progressivement la plaisance

prend pied sur le quai Téphany.

2006 : l'ancien vivier Edouard Millet devenu Brest Ouest Marée est balayé

par une tempête...

2011 : la criée intéresse deux sociétés d'aquacultures pour des projets

de culture de crevettes bouquets et de pétoncles noirs pour l'une et d'ormeaux

pour l'autre... Au final la criée accueille une entreprise de culture

de coraux pour aquariums jusqu'à fin 2023. Avec une autre entreprise (2013),

une écloserie qui élève "moules et huîtres" de Camaret. L'usage

du nom de la commune est avalisé par la municipalité. Fin d'activité en

2017.

2021 : Projet d'installation d'une société de culture d'algues alimentaires...

Mise en production prévue en 2023. La municipalité se satisfait du rejet

d'eau de mer de haute qualité dans l'anse de Camaret-sur-Mer facilitant

la lutte contre les nitrates.

2022 19 septembre : visite d'une sénatrice à Camaret qui prend connaissance

du projet de culture d'algues.

2022 16 novembre : visite du préfet et déclaration publique de la

municipalité pour une rénovation du bâti et adjonction de panneaux solaires

sur le toit.

2023 : la société de culture des algues est rachetée sans avoir réellement

exercé.

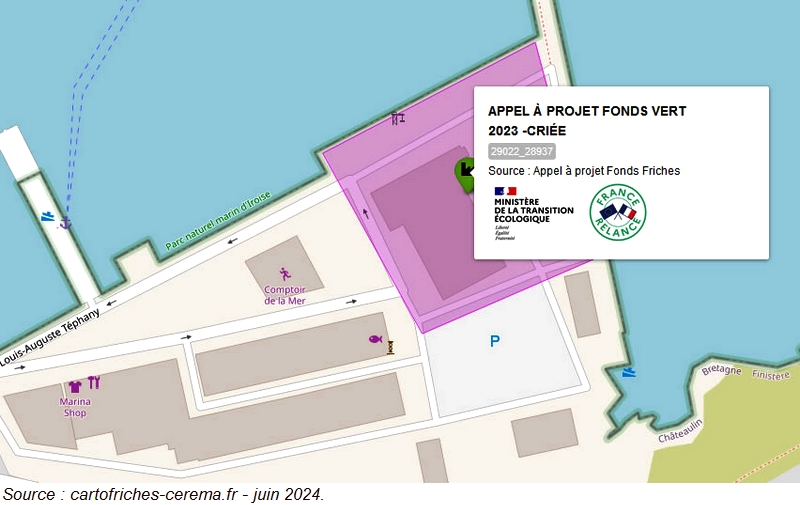

Ensuite, la criée et ses parcelles cadastrales de 8107m² sont classées

"friche industrielle".

Friche industrielle

La loi « Climat Résilience » du 22 août 2021 ouvre l'action

publique à l'évolution de l'urbanisme vers Zéro Artificialisation Nette

(ZAN), à ce titre, la revalorisation des friches industrielles, commerciales

et administratives contribue à réemployer des bâtis à l'abandon pour les

adapter, par des travaux, à de nouveaux usages du type logements, activités

commerciales, culturelles ou autres...

Code de l’urbanisme article L. 111-26

Une friche : « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé

et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne

permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».

Pour éviter les interprétations le législateur (Journal Officiel) circonscrit

la notion de friche par :

Décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 - art. 1

Article D111-54

I.-Pour identifier une friche au sens des critères prévus par l'article

L. 111-26, il est tenu compte notamment de l'un ou des éléments suivants

:

1° Une concentration élevée de logements vacants ou d'habitats indignes

;

2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier

à la suite d'une cessation définitive d'activités ;

3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l'exploitant

du site, son ayant-droit ou celui qui s'est substitué à lui a disparu

ou est insolvable ;

4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier

probable entre les dépenses d'acquisition et d'interventions, d'une part

et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du

changement d'usage envisagé, d'autre part.

II.-L'aménagement ou les travaux préalables au réemploi d'un bien au sens

de l'article L. 111-26 s'entendent comme les interventions permettant

la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné.

Une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi prévu n'est

pas de nature à remettre en cause la qualification d'une friche.

III.-Ne peuvent être considérés comme des friches au sens du présent code

les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier.

Au niveau national, en 2023, l'administration* répertorie 9788 friches

industrielles selon le cadre juridique en cours. Et parmi cette longue

liste on peut y découvrir la classification de l'ancienne criée

du port de Camaret-sur-Mer sur une surface totale de 8107 m² disposant

d'un appel à projet fonds vert 2023 – 29022_28937. C'est la seule friche

industrielle de la presqu'île de Crozon qui compte cependant de nombreux

anciens bâtis d'entreprises fermées mais qui sont du domaine privé.

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte favorise

l'aide à la concrétisation des mutations des friches industrielles en

aménagements utiles.

Le Catalogue de la bibliothèque de l'ensa Nantes – L'école nationale

supérieure d'architecture de Nantes, archive cote : 2010 PFE CAILLAUD,

propose une note dont voici un extrait : « L'enjeu de ce projet est de

transformer l'ancienne friche portuaire de Camaret-sur-mer en un lieu

urbain, un pôle attractif connecté au tissu existant. En requalifiant

l'espace portuaire, il s'agit de révéler le patrimoine industrialo-portuaire,

tout en y dynamisant les logiques d’espaces et de parcours. Le projet

architectural prévoit la réhabilitation de l’ancienne criée de la friche

portuaire pour en faire un espace de convivialité tout en conservant l'identité

industrialo-portuaire de l'édifice... »

Enoncé d'un nouveau projet sur le ton de la rumeur diffuse : création

d'un marché couvert...

La criée de Camaret-sur-Mer fut construite sur une illusion de prospérité.

Mal née, elle poursuit sa survivance en cherchant une utilité pérenne

qui tarde à venir.

* Cerema – Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement sous la tutelle des ministres de la Transition écologique et solidaire, et de la Cohésion des territoires.

Quai Kléber en Camaret-sur-Mer

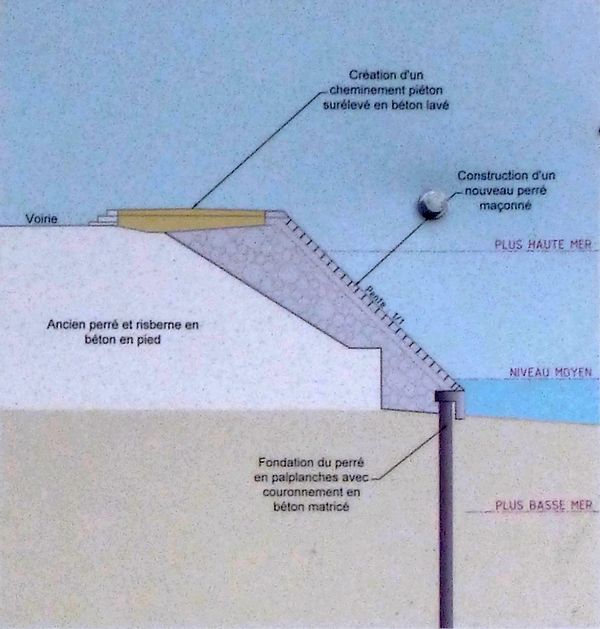

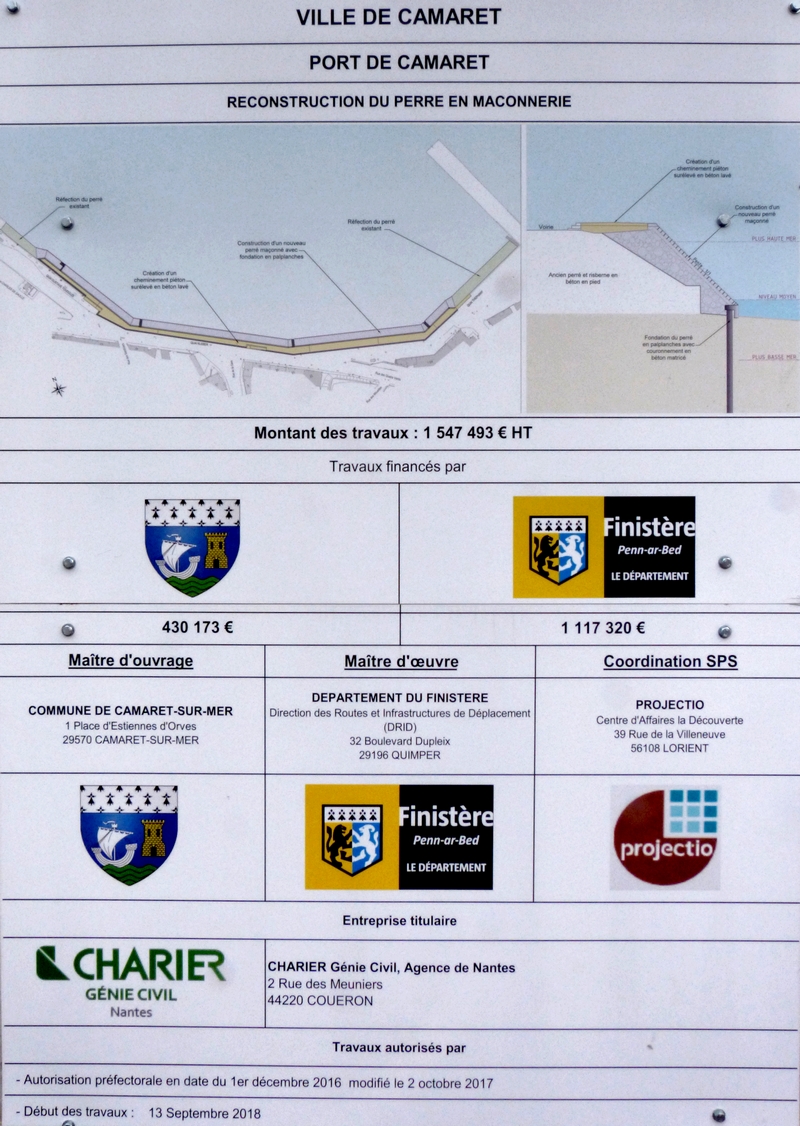

Ancien perré qui va être recouvert par le nouveau.

Une ligne de palplanches délimite le quai du domaine maritime.

Le nouveau quai Kléber à l'épreuve d'une grande marée calme.

Dans sa topographie d'origine, le rivage en lieu et place

du quai Kléber, était un loch (nom d'origine celtique signifiant étang

du littoral vaseux et peu profond), une zone humide marécageuse constitué

d'un étang de 5 hectares nommé Pen-ar-Pont dont les excès d'eau gagnait

la mer par un large estuaire vaseux. En passant par la côte, les Camarétois

devaient attendre la marée basse et sautiller sur les cailloux élevés

pour garder les sabots au sec. Cette configuration était connue en plusieurs

points en presqu'île de Crozon : Morgat, Kervian en Roscanvel... Chacun

son loch. Tant qu'il n'y avait qu'une faible activité économique et une

vie en autosuffisance, les habitants s'en accommodaient.

Sur cet estuaire fut construit un moulin à eau et à vent, cela assurait

au meunier une énergie motrice quasi constante pour moudre les céréales.

A cette occasion, l'estuaire avait été restreint à un canal à clapet en

pierres, afin de donner de la puissance au passage des eaux. Les pêcheurs

quant à eux échouaient leurs barques sardinières au plus haut pour fournir

les magasins de transformation de la commune. L'étang était asséché pour

créer des zones de cultures maraîchères mais aussi des lotissements car

la population augmentait grâce à la pêche, seul le ruisseau était préservé.

L'activité portuaire en forte croissance imposa la création de quais mais

par manque de moyens financiers, la municipalité fit au plus simple en

créant le quai Gustave Toudouze sans se préoccuper du loch. Ce dernier

vit apparaître progressivement un chemin digue. Le rivage fut empierré

abondamment tout en laissant passer les eaux d'écoulement . A force de

patience, ce qui n'était qu'un chemin surélevé devint une route digue

qui enfin n'était plus submergée à marée haute (1868). Les charrettes

et autres attelages pouvaient circuler tant bien que mal mais derrière

cette digue, côté terrestre, une zone marécageuse récupérant des eaux

souillées des sardineries causa un problème sanitaire d'autant que les

usines de conserveries de sardines arrivèrent, et les eaux de lavages

devaient être évacuées à la mer au plus vite. Le port lui-même nécessitait

un approfondissement de ses eaux car les barques sardinières s'allongeaient.

Les pierres du fond du port remblayèrent l'arrière digue transformée en

place. Les eaux usées étaient guidées par canalisations métalliques souterraines.

Ce ne sera qu'en 1931 que commenceront, par tranches, la réalisation d'un

quai qui épousera la courbe du port pour lier le quartier des Quatre Vents

au quai Gustave Toudouze. Fin des travaux 1943, en pleine seconde guerre

mondiale.

Depuis 1996, les signes apparents de faiblesse du perré du quai (habillement

des pans du quai par des pierres) n'ont fait que croître. Ajouté à cela

les débordements de

la mer, lors des forts coefficients de la marée et des tempêtes conjuguées,

nécessitaient une reconfiguration du quai nommé Kléber sans doute appelé

ainsi en mémoire du croiseur cuirassé coulé par une mine allemande alors

qu'il rentrait sur Brest. Parmi les 42 victimes, un marin Alain Mercier

(1888-1917), quartier maître chauffeur, habitant à Camaret-sur-Mer y avait

perdu la vie.

Quai Gustave Toudouze en Camaret-sur-Mer

De 1842 à 1845, sont enfin construits des quais à Camaret-sur-Mer

dont l'activité portuaire croît sans les facilités de déchargement utiles

à des bateaux toujours plus grands. Jusqu'ici les pêcheurs devaient échouer

leurs embarcations et parcourir à pied l'estran pour enfin atteindre les

maisons du port en retrait. Les maisons du front de mer n'existaient pas

alors car il eut été dangereux de construire à cause des submersions possibles.

La jonction avec le quartier du Styvel ne se fera qu'en 1895.

Le quai permet d'installer le poumon économique de Camaret entre hôtels

et maisons d'armateurs en front de mer.

En 1900, la municipalité remercie le poète Gustave Toudouze d'être venu

en aide aux pêcheurs de sardine connaissant la famine pendant la crise

sardinière. De l'argent personnel du romancier et celui de collectes ont

permis d'aider les Camarétois en détresse qui ont connu, comme tous les

pêcheurs de la région, les distributions aléatoires de pain. Le quai porte

donc le nom du protecteur, un "parisien" qui est venu vivre à Camaret

et qui a contribué à initier la commune à une vie artistique avec des

amis artistes venus eux-aussi de Paris. Cette période reste rayonnante

à jamais.

°°°

Pointe de Pen-Hir Manoir de Saint Pol Roux Phare du Toulinguet Tour Vauban Sillon Alignements de Lagatjar et plus... Eglise Saint Rémi Chapelle ND de Rocamadour Chapelle de Saint Julien Calvaires Pointe du Grand Gouin - du Couvent Presbytère Cimetière de bateau Grue à mâter d'armement Etang de Prat ar Pont & submersions Quais Quartier du Stivel Sauvetage en mer Slipway Béziers conserverie Conserverie Caradec Cabanes noires de coaltar Chantier naval Pressage des piles de sardines Grand Magasin Port de plaisance Fresque murale Sevellec Henriot Villas de la Montagne – des artistes Hôtels "historiques" In hoc signo vinces Maison d'armateur et des mareyeurs Place St Thomas Moulin à vent Pont du Kerloc'h Abattoir Abri du marin Arche de Camaret La vague artistique 19-20ème Auberge de jeunesse Fontaines Salle de Venise Station service Purfina Limites communales Histoires de rues Chez Mémé Germaine Inscription maritime Communauté de femmes religieuses ou sorcières Bénédiction de la mer Borne 1000km GR34 Ecoles Louis-Auguste Téphany Ponceau du Corréjou Incendie d'un magasin Venelle Tannerie au cachou Club Léo Lagrange Plage du Veryac'h°°°

Défense militaire GéologiePages récentes : Un point d'inondation naturelle • Bassins tampons • André Antoine, les artistes de Camaret par Georges G. Toudouze • Remonter de Camaret-sur-Mer comme à Paris • Poste de relèvement • Crochet de façade • Travaux du Relais des pêcheurs une saucée ! • Vélos électriques en libre-service : flop • Hôtel Gradlon en Telgruc • Urbanisation du littoral 1970 • PRECARITE • Cimetière de Telgruc • Bureau d'octroi de Crozon • Les unités de la Luftwaffe présentent en presqu'île de Crozon • Plage du Portzic • Régate voiliers modèles-réduits • Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé