Histoire et géographie du Goulet de Brest

La fort des Capucins marque l'entrée Ouest de la passe Sud du Goulet. A l'horizon, l'ennemi est attendu.

Le rocher du Mengant (balise rouge).

Le rocher du Mengant dans la brume.

Le tourbillon des courants.

Base sous-marine allemande à gauche. Navires de guerre au centre, pont de Recouvrance sur la Penfeld et forteresse de Brest sur la droite.

Défense allemande : 4 bunkers 671.

Fort du Mengant.

Vers l'Elorn.

Vers l'Aulne.

Le récif de la Cormorandière avec ses fameux tumultes. En bas et premier plan, les vestiges d'un casernement du 17 et 18ème siècles de la Pointe des Espagnols.

Le GR 34 suit la côte du Goulet. Au niveau de la mer, la batterie de Pourjoint.

Le Goulet de Brest est un passage maritime de quelques

kilomètres de long et d'1,6 km de large au plus étroit. Chacun ayant son

appréciation en ce qui concerne les limites de ce « canal naturel », il

n'est pas aisé d'en déterminer une juste longueur, néanmoins si l'on s'en

tient aux points saillants de la presqu'île de Crozon, en Ouest avance

le fort

des Capucins sur son île et à 7 km en Est, la Pointe

des Espagnols finit le goulet et ouvre la Rade de Brest.

Le Goulet n'est rien d'autre qu'une très ancienne vallée dans un paysage

recueillant plusieurs rivières : l'Elorn, la rivière du Faou, l'Aulne,

du temps où la mer avait un niveau si bas que le rivage se trouvait à

100 km au large de l'actuelle Mer d'Iroise. Ainsi la confluence des trois

rivières creusa un passage au mieux sur des sols schisteux tendres qui

ne sont qu'un fond d'océan vaseux encore plus ancien, du temps où la presqu'île

de Crozon et la région brestoise étaient sous les eaux.

A chaque montée du niveau de la mer, cette dernière s'aventure dans les

terres submersibles jusqu'à se disperser tant qu'aucune altitude ne la

stoppe. La mer chaque jour, à chaque marée montante, ose forcer le Goulet

et remonter jusqu'à Landerneau par l'Elorn, jusqu'au Faou par sa rivière

et jusqu'à l'écluse de Guily-Glas en aval de Châteaulin. L'eau douce des

rivières ne se laisse pas facilement mélanger à l'eau de mer. A marée

descendante, la Rade de Brest se vide partiellement de ses eaux salées

et douces par le Goulet comme on vide le contenu d'une bouteille par son

goulot. La violence des courants est extrême et subit un effet de chasse

puissant sur des fonds marins qui ne sont pas plats, loin de là. Le Goulet

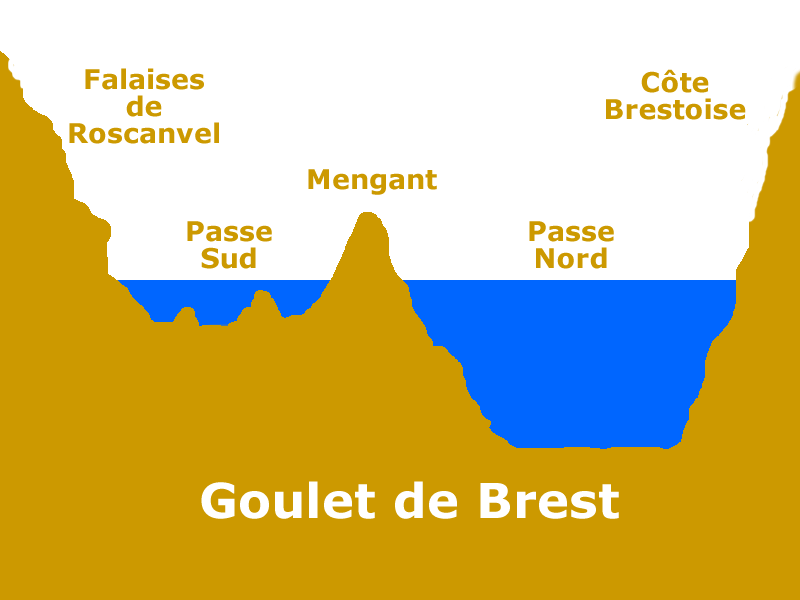

connaît un récif significatif en son centre, le rocher

du Mengant. Une pointe saillante sur laquelle des navires se sont

éperonnés pour laisser le souvenir d'épaves

célèbres en ses fonds. Du Mengant à la côte brestoise : la passe Nord

profonde par laquelle tous les navires de grands tonnages passaient et

passent encore et encore. Du Mengant à la côte de Roscanvel : la passe

Sud bien moins profonde surtout à marée basse. Les embarcations, les caboteurs,

peuvent s'y risquer à condition de connaître les hauts fonds qui s'y cachent

et les rochers qui menacent. Le Plateau des Fillettes et Basse Goudron

patientent les étourdis. Fillettes si accueillantes parfois que la profondeur

d'eau est à 2 ou 3 mètres sur le sommet des éperons près desquels ancres

et canons gisent pour l'éternité après qu'un ou plusieurs vaisseaux aient

talonnés.

Depuis l'antiquité et l'installation d'un casernement romain à ce qui

est devenu Brest, l'esprit militaire a conçu un accès à la mer, une protection

par la rade mais avec une crainte persistante qu'un ennemi s'infiltre

par le Goulet et fasse le siège de Brest qu'elles qu'en furent les époques.

Obsession et dualité. Une rade protège une flotte mais le fait que cette

rade n'ait qu'une issue, un blocus extérieur paralyse une marine toute

entière.

La Goulet connaît toutes les marines marchandes du monde occidental et

méditerranéen depuis l'antiquité. Parmi les commerçants, des espions à

tous les siècles. Des marins étrangers qui lors d'une relâche visitent

les fortifications de Brest qui n'ont de cesse de s'épaissir. Des Anglais

souvent. L'amirauté britannique veut savoir si elle peut faire tomber

Brest pour envahir l'Ouest du Royaume de France. Dans un contexte d'espionnite

constant, l'amirauté française cherche des solutions pour rendre infranchissable

le Goulet afin que la Royale soit au mouillage dans la Rade en toute sécurité.

C'est le cas parfois avec tout de même quelques frayeurs guerrières quand

une frégate anglaise se risque dans le Goulet sans être stoppée. A partir

du 16ème siècle et plus sûrement au 17ème, la marine française crée de

modestes batteries de canons – vieilles

batteries – sur les falaises du Goulet dans l'espoir de couler

les intrus. Les plus grands échecs en matière d'invasion ne viennent pas

de la poudre et des boulets mais de la difficulté de naviguer dans ce

couloir maritime agité. Pour pénétrer, il faut un vent d'Ouest modéré,

une marée montante raisonnable, une nuit ou un brouillard léger glissant

et un sens de la navigation aigu pour forcer la passe Nord. Un quasi exploit...

Pour en réchapper, à la voile, il faut suivre une marée descendante et

son chaos sous le feu des canons de côte, avec un vent fréquemment défavorable,

louvoyer est impossible, un défi que les ennemis, du temps des vaisseaux

de ligne, n'ont jamais assumé de manière suffisamment intense pour porter

la guerre dans la Rade.

Vauban et son ingénieur Traverse ont façonné la dissuasion militaire du

Goulet sans atteindre ni leurs ambitions (projets trop coûteux), ni l'efficacité

absolue... Cependant, les Anglais renoncent à franchir le Goulet et imposent

un blocus maritime. Il s'agit d'immobiliser une escadre durant des années

parfois en Mer d'Iroise et de faire feu sur tous les navires français

qui quittent Brest. Les escarmouches sanglantes sont nombreuses comme

les exploits inattendus que de forcer le blocus sans qu'aucun navire anglais

n'ait vu passer sa cible dans les brumes. Le célèbre Porzmoguer

écrit une page magistrale...

Du temps de la voile, la faible maniabilité des vaisseaux conjuguée à

la démence du Goulet, la marine française, bien qu'enfermée, survit jusqu'à

rivaliser avec l'illustre marine anglaise qui harcèle la côte par différents

débarquements pour contourner le Goulet. Trez

Rouz s'en souvient encore. Survient la bataille navale de Trafalgar

qui défait la Royale sans pour autant que la marine anglaise n'en profite

pour anéantir la piètre marine napoléonienne à Brest par crainte d'un

Goulet partial.

La motorisation des navires avec sa quête de puissance incessante change

la donne. La navigation à voile est imprécise et risquée, une navigation

à moteur remonte des courants, s'occupe peu du vent et s'éclaire suffisamment

si nécessaire. Le temps des torpilleurs et cuirassés blindés affole l'état

major de la marine qui investit dans des batteries

de côte de bombardement et de rupture. Une course à l'armement, à

la technologie, à la télémétrie telle que celle d'Audouard.

Le Goulet serait-il devenu franchissable ?

Un vif débat de stratège qui se fait entendre du public par le préfet

maritime de Brest, le vice-amiral Louis Henri, comte de Gueydon (1809-1886).

Celui-ci crie haut et fort que le Goulet est franchissable et que rien

ne peut faire qu'il en soit autrement. Une affirmation qui constitue au

19ème siècle un thème houleux dans les salons maritimes brestois ; des

carrières sont en jeu.

• Un groupe de gradés estime qu'une escadre ennemie ne peut

forcer le Goulet.

• Un autre groupe de gradés estime qu'une escadre ennemie ne

peut se maintenir dans la Rade.

• D'autres encore veulent une concentration d'artillerie de

marine dans les falaises du Goulet.

• Enfin certains privilégient une artillerie de côte sur les

rives de la Rade.

Dans tous ce fatras, les années passent, les finances manquent, le Goulet

et la Rade sont militarisés au coup par coup selon les crédits avec un

équipement qui n'aura jamais assez de servants pour être en intensité

en cas d'attaque ennemie. Qu'importe, l'effet dissuasif est présent. La

dissuasion avant le nucléaire. En contrepartie, les Anglais ne mettent

pas assez de moyens pour conquérir Brest.

Les Anglais envisagent d'ailleurs de sacrifier un cuirassé dans le Goulet

afin d'obstruer l'accès à Brest. Cela revient à se passer de Brest comme

base avancée... Un violent courant d'air géopolitique fait que l'Anglais

n'est plus un ennemi... Le Prussien semble taquin depuis sa guerre de

1870 qui ridiculise la France.

Les manœuvres maritimes françaises se multiplient pour mettre à l'épreuve

le franchissement du Goulet qui est sur le papier infranchissable... En

cas d'alerte de nuit, le Goulet est éclairé par des projecteurs

Mangin dont les faisceaux parallèles sont sensés détecter le moindre

navire. La canonnade doit prendre le relais pour sa destruction... Les

Brestois et les presqu'îliens suivent de la côte ces manœuvres... Il s'y

passe toujours quelque chose d'amusant et la distraction est monumentale...

Des navires qui se frottent, des encombrements, des projecteurs qui ne

savent quoi distinguer dans le brouillard... C'est encore plus magistral

quand un ministre de la

Marine pointe son nez... Les journalistes s'en donnent à cœur joie

et à la fin des manœuvres d'une bataille navale franco-française ce sont

toujours les Français qui gagnent, alors pourquoi se plaindre des infiltrations

de navires affichés hostiles sans que la défense côtière n'ait pu réagir

?

Appel aux transatlantiques :

« Le goulet de Brest inspire une grande terreur. Ici, j'ose affirmer cette

terreur dépourvue de tout fondement : il n'est pas une personne compétente

pouvant considérer le goulet de Brest comme présentant l'ombre d'un danger

sérieux. Il en est une preuve qui rend toute discussion inutile : Il n'y

a jamais, d'accidents et de naufrages dans le goulet de Brest. L'accident

du Milan est une faute de navigation en escadre ; je parle d'un navire

naviguant isolément. Quand les gens à la fois intéressés et compétents

viendront examiner la question sur place, il sera bien facile de leur

prouver combien le goulet est de pratique aisée. »

Extrait de la lettre ouverte du 18 octobre 1891 du Contre-amiral Paul

Émile Marie Réveillère (1829-1908) ex commandant du sinistre Breslaw.

Il s'agit d'informer les compagnies de paquebots transatlantiques de faire

escale au port de Brest dont la profondeur des eaux le permet... Il suffit

de passer le Goulet... Aucune compagnie n'a envie de jouer aux quilles

avec les récifs ou de se mettre en travers comme cela se produisit parfois.

Une nouvelle technologie prometteuse doit rendre infranchissable le fameux

Goulet : la torpille. La torpille fixe tirée de la côte explose dans les

courants sans toucher les navires cibles. Flop !

Le système est amélioré : des torpilles

sont immergées sur le fond de la passe Sud... Déclenchement électrique

à distance : cafouillage sur cafouillage, l'idée est abandonnée.

1914, changement de ton. La menace par le Goulet n'est pas tant sur l'eau

que sous l'eau. Les sous-marins allemands tentent un blocus que la CAM

59 va déjouer.

La seconde guerre mondiale apporte une défense germanique du Goulet jamais

atteinte jusqu'alors. Câbles, filets anti-sous-marins, minage, rampes

de lancement de torpilles, brouillard artificiel, canons au niveau

de la mer... D'un point de vue strictement maritime, un franchissement

significatif du Goulet est peu probable, il serait presque infranchissable

si ce n'est que l'aviation venue d'Angleterre bombarde Brest, sa base

sous-marine, son port militaire et mine la rade et le Goulet. Le Goulet

est dangereux pour les Allemands autant que pour les alliés qui n'envisagent

pas un assaut maritime.

Le Goulet et la Rade bien que partiellement nettoyés après guerre restent

un dépotoir d'indices militaires rappelant que le Goulet fut un enjeu

parfois hystérique avec cette question insoluble, le Goulet est-il franchissable

ou infranchissable ? Pour une pinasse certainement mais pour une flotte,

la question reste posée... Même si le règne des missiles et des drones

dénature l'importance de la question si longuement posée au travers les

âges guerriers.

Aujourd'hui, pétroliers, chimiquiers, plaisanciers et pêcheurs, franchissent

le Goulet avec toujours une relative appréhension car il reste aussi dangereux

que sournois. Les militaires sont toujours de passage avec les kiosques

des sous-marins qui font surface, l'Île

Longue n'est pas loin...

°°°

La défense côtière avant 1939

Motte féodale de Rozan Crozon • Château-fort de Castel bihan Poulmic Lanvéoc • Bataille de Trez Rouz Camaret • Milice garde-côte • 1404 la chute de l'Anglais à Lam Saoz Camaret • L'Hermione • Batterie de Dinan Crozon • Vieille Batterie Roscanvel • Sous-marin Nautilus de Robert Fulton Camaret • Corvette Chevrette • Garde-pêche • Tours modèle 1811

Corps de Garde 1846 / Fort : Aber Crozon • Camaret Camaret • Kador Morgat • Postolonnec Crozon • Roscanvel Roscanvel • Rulianec Morgat • Loi de déclassement des corps de garde 1846

Circulaire du 31 juillet 1846 • Loi du 17 juillet 1874 - système Séré de Rivières • Loi du 3 juillet 1877 - réquisitions de l'armée

Goulet de Brest • Postes de projecteur du Goulet Roscanvel • Lunette à micromètre G de côte • Télémètre Audouard • Les postes de télémétrie Audouard 1880 : Kerviniou • Capucins Sud réemployé • Capucins Sud • Capucins • Capucins Nord • Stiff • Espagnols Sud • Espagnols • Poste d'observation 1920 de Cornouaille Roscanvel

Batteries : Basse de Cornouaille Roscanvel • Batterie de Beaufort Roscanvel • Haute de Cornouaille Roscanvel • Poul Dû Crozon • Mort Anglaise Camaret • Capucins Roscanvel • Kerbonn Camaret + projecteur Camaret • Réduit de Kerbonn Camaret • Kerviniou Roscanvel • Pen-Hir Camaret • Tremet Roscanvel • Ty-Du Morgat • Portzic Crozon • Stiff Roscanvel • Pourjoint Roscanvel • Haute Pointe des Espagnols Roscanvel • Petit Gouin Camaret • Sud des Capucins Roscanvel • Batteries hautes des Capucins Roscanvel • Batterie de rupture ou bombardement • Batteries haute et basse du Kador Morgat • Rouvalour Crozon • Batteries Est de Roscanvel Roscanvel • Batterie du Run / Pont-Scorff Roscanvel • Batterie de l'Eglise Roscanvel • Batterie de Bégéozû Roscanvel • Batterie de l'île de l'Aber Crozon • Batterie extérieure de la Tour Vauban Camaret

Cabines téléphoniques de batterie • Camp Sanitaire des Capucins Roscanvel • Casernement bas de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Casernement haut de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Abri groupe électrogène Roscanvel • Fortifications de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Casernement de Kerlaër Roscanvel • Casernement de Lagatjar Camaret • Baraquement Adrian • Carrière • Ile Trébéron et île aux Morts • Les piliers des terrains militaires • Île Longue avant 1939 • Camp d'internés de l'Île Longue • Borne • Chemins de service Roscanvel • Créneau à lampe • Créneau de tir • Réduit de Quélern Roscanvel • Lignes de Quélern Roscanvel • Caserne Sourdis & cale Roscanvel • Fort Robert Roscanvel • Ilot du Diable Roscanvel • Lignes de Quélern Ouest Roscanvel • Mât à pavillon • Tirs à la mer pavillon rouge • Niche pareclats • Pointe des Espagnols - Ligue Roscanvel • Postes de Douane • Poste d'inflammation des torpilles Roscanvel • Poudrière de Quelern Roscanvel • Sémaphore • Station TSF Roscanvel • L'arrivée de la téléphonie dans les postes d'observation • Repère d'Entrée de Port R.E.P. Roscanvel • Les Ancres de Roscanvel Roscanvel

Les forts : Fraternité Roscanvel • Landaoudec Crozon • Lanvéoc Lanvéoc • Toulinguet Camaret • Crozon Crozon • Caponnière

Canon de 47mm TR Mle 1885-85 • Canon de 65mm TR Mle 1888-91 • Canon de 75mm Mle 1908 • Canon de 95mm Lahitolle Mle 1888 • Canon de 100mm TR • Canon de 32 cm Mle 1870-84 • Canons de siège et place • Histoire et évolution des calibres des canons • Four à boulets • Abri du champ de tir de l'Anse de Dinan • Les boulets • La poudre B • Tir à ricochets • Munition calibre 12.7mm SF • Les pierres de guerre

Cam 59 Camaret • La BAN de Lanvéoc-Poulmic Lanvéoc • La ligne d'artillerie terrestre de 1914 • Flotte Tardieu

Position de DCA en presqu'île avant 1939 • Batterie de DCA de Kerguiridic Crozon • Batterie de 100mm Pointe des Espagnols Roscanvel • Projecteur et écoute de Pen ar Vir Lanvéoc • Projecteur et écoute du Grand Gouin Camaret • Abri de projecteur de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Station d'écoute aérienne de Messibioc Lanvéoc • Autres positions françaises de projecteurs

°°°

Avant 1939 • 1940-1944 • Après 1945 • Destins de guerre

Pages récentes : Un point d'inondation naturelle • Bassins tampons • André Antoine, les artistes de Camaret par Georges G. Toudouze • Remonter de Camaret-sur-Mer comme à Paris • Poste de relèvement • Crochet de façade • Travaux du Relais des pêcheurs une saucée ! • Vélos électriques en libre-service : flop • Hôtel Gradlon en Telgruc • Urbanisation du littoral 1970 • PRECARITE • Cimetière de Telgruc • Bureau d'octroi de Crozon • Les unités de la Luftwaffe présentent en presqu'île de Crozon • Plage du Portzic • Régate voiliers modèles-réduits • Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé