Les postes de télémétrie de l'armée française en Roscanvel

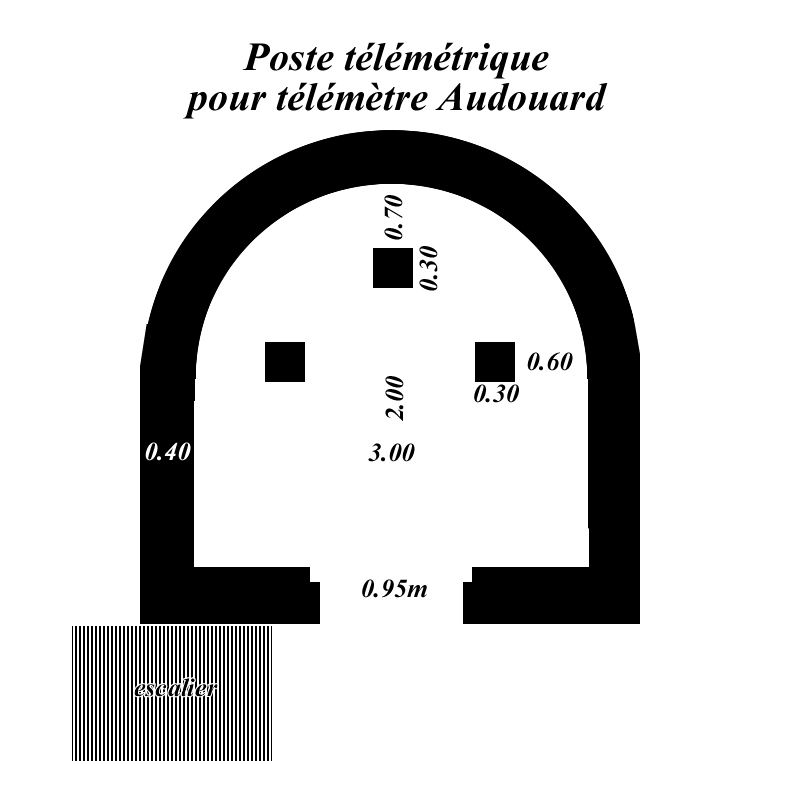

Les postes de télémétrie de l'armée française conçus

pour recevoir un télémètre Audouard appliquaient un plan identique et

furent construits vers 1880. La pièce unique faisait 3m x 3m et l'épaisseur

des murs était de 0.40cm. Certains furent abandonnés en l'état, d'autres

furent modifiés et aménagés en poste d'observation des batteries côtières

de leurs voisinages respectifs. Les canons étant plus autonomes dans leurs

calculs de tir, la télémétrie étant devenue plus perfectionnée la réorganisation

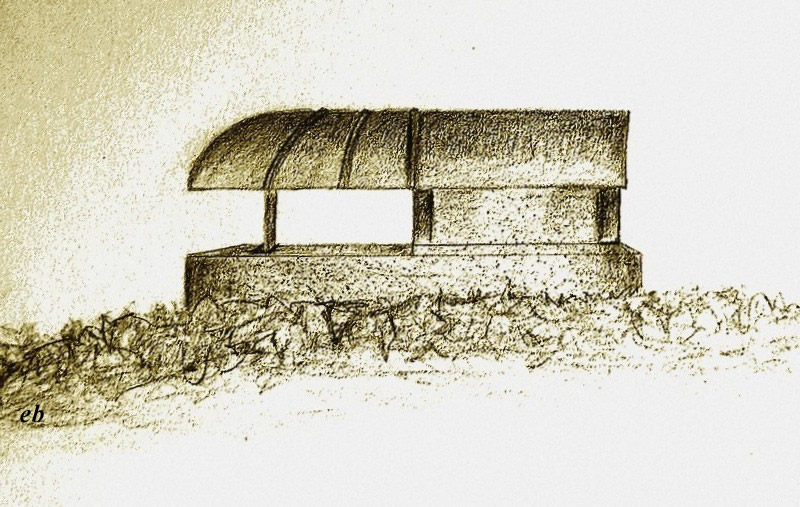

fut impérative. Les promeneurs voient aujourd'hui des petits bâtis ruinés

sur la côte occidentale de la presqu'île de Roscanvel sur les falaises.

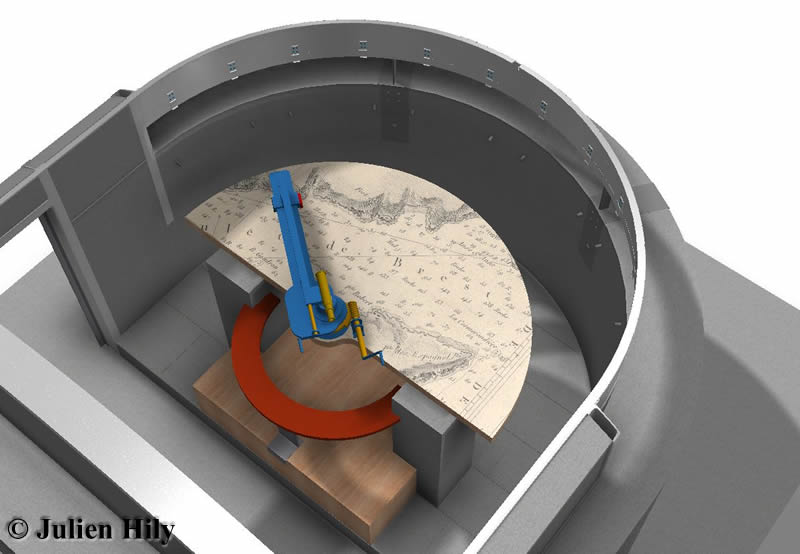

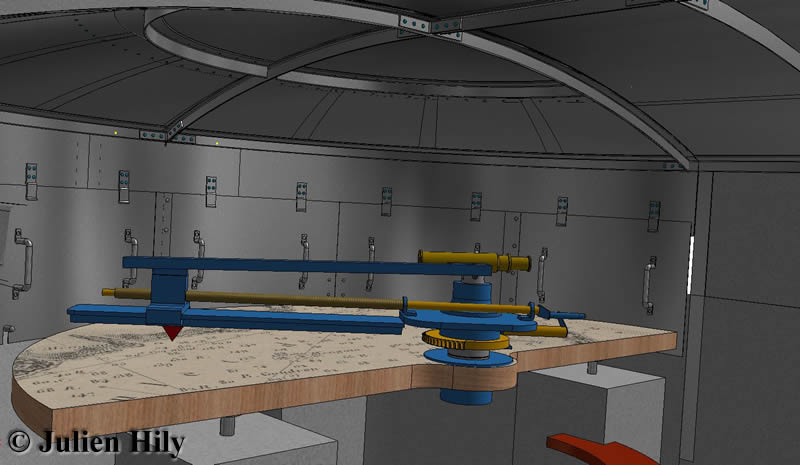

Les carrés noirs représentés sur le plan correspondent aux pieds de la

table fixe qui portait la carte marine de l'approche de Brest et le télémètre

Audouard.

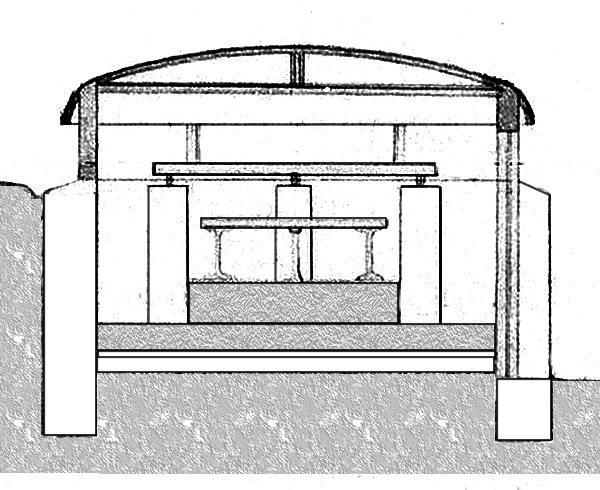

Aucun des vestiges des postes Audouard en Roscanvel n'a conservé sa coupole en tôle galvanisée dans son intégralité. Les postes eux-mêmes étaient enfouis aux deux tiers de leur hauteur environ. Bien que construits sur un même plan, de petites variantes sont apparues tel que l'emplacement de la porte d'entrée, soit sur le côté, soit à l'arrière. La préconisation était de disposer de végétaux autour du poste en tant que camouflage.

Le plan ci-dessus place la porte sur le mur droit. La table de télémétrie avec ses 3 lourds pieds fixes en briques recevait une carte locale sur laquelle les repères du télémètre (non représenté) donnaient les positions évolutives des navires ennemis avant d'être communiquées aux batteries.

Le poste disposait donc d'un toit en semi-coupole en acier galavanisé ainsi qu'une porte métallique elle-même galvanisée. L'escalier d'accès en granit change de position à chaque configuration du poste télémétrique.

Le poste volets métalliques fermés en période de non utilisation du télémètre.

A la fin du 19ème siècle, les capacités d'artillerie des

armées augmentent considérablement et réclament un développement constant

des appareils de mesure qui permettent d'ajuster le tir sur la cible.

Des officiers d'artilleries se penchent sur l'amélioration des capacités

des télémètres pour en améliorer le degré d'exactitude et la facilité

d'usage sachant que la cible est mouvante.

Les télémètres de l'époque ont une zone d'exactitude c'est à dire une

distance minimale et maximale d'utilisation. Hors zone, les calculs sont

erronés. Les télémétristes doivent donc accumuler les mesures durant la

traversée de la zone critique et la batterie de canons doit exécuter les

tirs pendant cette période.

Les premiers tirs épars sont ceux d'approche et les tirs de salve suivent

quand la cible est approchée. L'armée dispose de plusieurs types de télémètre

en fonction de la topographie du terrain.

Le télémètre Audouard appartient à la catégorie des télémètres à dépression.

Sa compacité est son principal atout avec un gain de précision par rapport

aux télémètres de la génération précédente. Il s'insère dans des postes

de télémétrie réduits, reconnus économiques.

Le télémètre Audouard, du nom de son concepteur, est idéal pour l'artillerie

de côte à la condition que le télémètre soit très élevé par rapport au

niveau de la mer. Ceci impose de l'installer sur le sommet d'une falaise.

Ce n'est donc pas une surprise de découvrir des vestiges de postes de

télémétrie pour télémètre Audouard sur les falaises occidentales de Roscanvel

là où de nombreuses batteries côtières ont été installées pour la défense

du Goulet de Brest.

Le télémètre à dépression est posé sur une table qui reçoit la carte marine

du lieu de surveillance du télémètre. La lunette grossissante détermine

l'angle entre le ligne de flottaison du navire ennemi et la ligne d'horizon

derrière lui. Le réglage en continu de l'appareil permet à la pointe repère

de survoler la carte. Les télémétristes dessinent alors la trajectoire

du navire.

La mise en œuvre des batteries étant lente, le commandant de feu* qui

a reçu les données par timbre sonores ou téléphone (selon les époques)

utilise un abaque des inclinaisons (graphique) pour déterminer les angles

de pointage qu'il communique aux chefs de pièce. Néanmoins, il doit transmettre

non pas la position du moment mais la position du navire dans 1 minute

(environ) afin que les artilleurs soient synchrones. Seul le commandant

de batterie est habilité à déterminer si le navire ennemi est enfin entré

dans la ligne de feu et ainsi ordonner le feu lui-même.

Progressivement, l'évolution technique des canons va permettre d'intégrer

à ceux-ci un cran de mire réglable par degré. Ce cran rectifie le pointage

à partir de la hausse de la pièce et anticipe sans calcul les effets de

trajectoire de la cible en mouvement. Désormais le commandant de batterie

s'exclame « Attention » quand le navire entre dans la ligne de feu sans

donner l'ordre de tir qui se fait au choix des chefs de pièce.

L'armée française fait une démonstration de force maritime à partir des

batteries côtières les 10 et 11 février 1899 entre les forts de Boulogne

et de Calais. Certaines rumeurs passent la Manche, l'état major britannique

est intrigué. Des déclarations de l'amirauté à la presse précisent qu'il

s'agissait d'exercices afin de tester le télémètre Audouard qui s'avère

offrir les meilleures statistiques de réussite quant au suivi d'une cible

mouvante sur la mer afin de guider les tirs de l'artillerie côtière. Une

déclaration du porte-parole français marque les esprits : "Le premier

tir est tiré dans n'importe quelle direction et le second atteint infailliblement

le but". La presse internationale s'empare de l'information et des

entrefilets sont publiés dans les mois qui ont suivi.

Ces exercices avaient été exigés par le ministre de la marine le 23 janvier

1899. L'instruction ministérielle recommande que des écoles à feu de côte

soient exécutées partout en France où cela est possible pour que les élèves

officiers de la marine aient une instruction sur la méthode des tirs de

plein fouet calculée par le télémètre Audouard. L'école navale de Brest

reçoit des allocations supplémentaires pour que les exercices de forcement

du Goulet soient l'occasion de mettre en pratique la réussite de l'artillerie

côtière française en un point stratégique afin de faire savoir aux Anglais

qu'aucun débarquement n'est envisageable. La force de dissuasion de la

France est ainsi démontrée après la crise de Fachoda et correspond à un

vaste besoin de rassurer la Marine française qui garde un mauvais souvenir

de Trafalgar...

Le télémètre Audouard fut en service jusque la Première Guerre Mondiale

et fut concurrencé par des télémètres de conception voisine : les télémètres

Névé et Deport (plus ancien) par exemple. Son obsolescence mettra fin

à son usage. Un usage adapté et modifié fut envisagé dans la chasse sous-marine

des submersibles sans réelles suites semble t-il.

La société Dumoulin-Froment, Doignon de Paris, fondée en 1844, dont le siège était au 85 Rue Notre-Dame-des-Champs, Paris (1898) a fabriqué le télémètre Audouard qui fut présenté à l'exposition Universelle de 1900 à Paris. L'un des fondateurs de la société fut Paul-Gustave Froment né à Paris le 3 mars 1815 et mort à Paris le 10 février 1865. L'un des successeurs fut M. Dumoulin-Froment en 1890 qui s'associa en 1894 à L. Doignon. Les ateliers Abel Louis Doignon - Anciens Ateliers Froment S.A. se situait au 17 Rue Hoche, Malakoff (1936). Louis Doignon fut le dernier successeur.

*Le commandant de feu ordonne aux positionnements et aux chargements des pièces.

Chef d'escadron d'Artillerie de Marine Étienne Prosper AUDOUARD (1822 - 1894)

Etienne Prosper Audouard serait l'inventeur du télémètre

à dépression Audouard utilisé dans l'artillerie de l'armée française.

La commune de Roscanvel dispose de plusieurs vestiges des postes télémétriques

ayant été équipés du télémètre Audouard.

Etienne Prosper Audouard entre au service le 10 septembre 1843.

Sous-Lieutenant d'Infanterie de Marine le 23 mai 1855.

1857 – affectation à la 2ème compagnie d'ouvriers du Régiment d'artillerie

de marine (RAMA) de Toulon. Nommé Lieutenant en second le 23 mai puis

Lieutenant en premier le 6 juin 1857.

Capitaine en second le 9 septembre 1859.

1860 - en service en Indochine dans la 3ème compagnie du RAMA.

Fait Chevalier de la Légion d'Honneur le 22 avril 1861.

1863 – affecté à la 5ème compagnie du RAMA de Cherbourg.

1866 – affecté à la 4ème batterie du RAMA de Toulon, détaché aux forges

de Villeneuve.

Capitaine en premier le 20 décembre 1864.

1869 – affecté à la 27ème batterie du RAMA de la Réunion.

1872 - affecté à la 2ème batterie du RAMA de Brest.

1874 – Nommé Inspecteur d'armes à Brest puis nommé Chef d'escadron le

4 novembre 1874.

Achève sa carrière à la Direction Militaire de Brest et fait Officier

de la Légion d'Honneur le 30 juillet 1878 sous la signature de Louis Pierre

Alexis Pothuau Ministre de la Marine et des Colonies, avant de partir

à la retraite.

Etienne Prosper Audouard est né le 23 octobre 1822 à St-Martin-le-Supérieur

en Ardèche et décédé le 3 décembre 1894 à Brest dans le Finistère. Il

est le fils d'Etienne Audouard et d'Eugénie Valette. Il se marie le 28

octobre 1863 à Viviers en Ardèche avec Héloïse Irma Buffel.

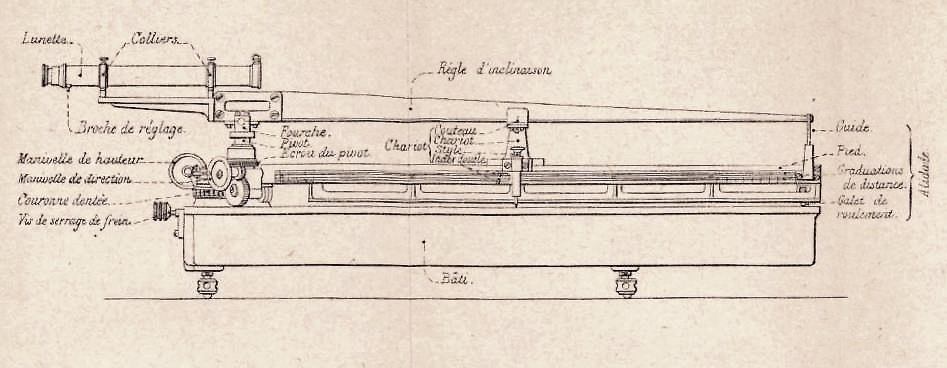

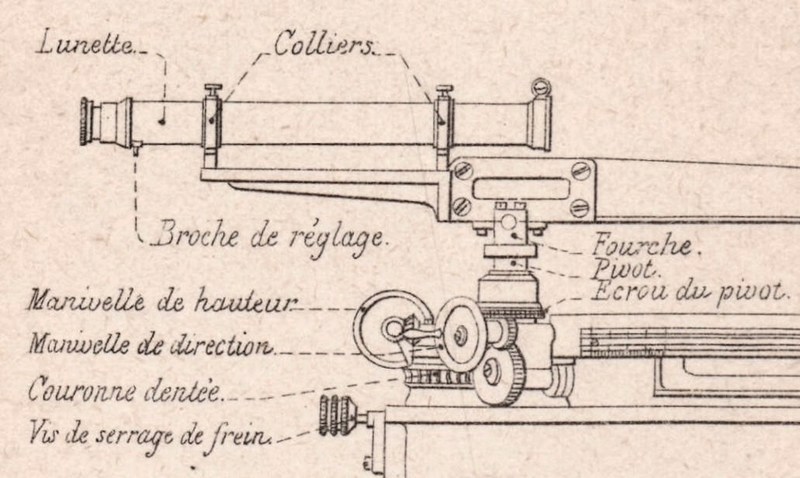

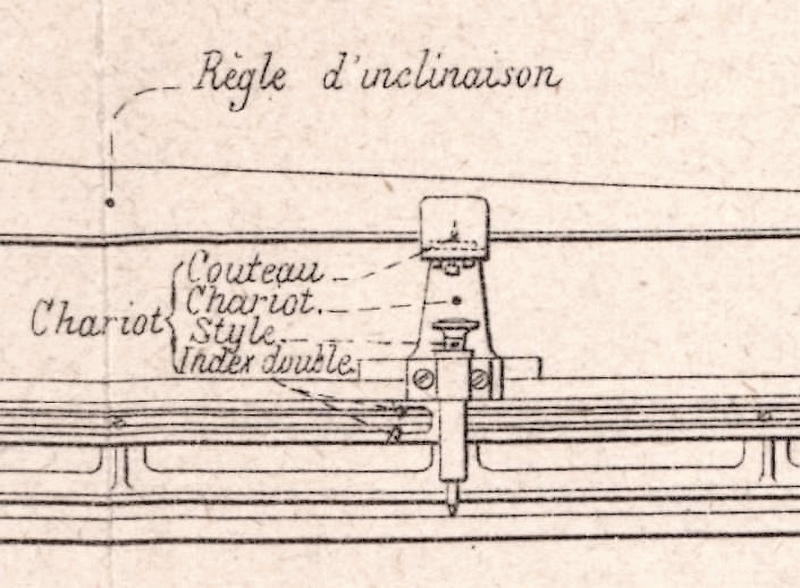

Télémètre horizontal et vertical système Audouard

Les plans proviennent du Ministère de la Guerre. Règlement d'artillerie de côte. 1re partie. Service des bouches à feu. Titre II. Description sommaire et emploi des instruments en usage dans le tir de côte. Rédaction provisoire, approuvée par le ministre de la guerre le 15 février 1904 Éditeur : Impr. nationale (Paris). Date d'édition : 1904.

L'inventeur du télémètre Audouard publie dans le bulletin de la Société Accadémique de Brest (1887 - 1888 / domaine public) l'usage de son appareil de mesure. Il manque néanmoins les figures du télémètre dans la version présentée ci-dessous. Cependant les précisions offertes dans cet extrait donne une résonnance aux activités de l'artillerie de marine des côtes de Roscanvel qui étaient équipées de ce système de mesure dans des postes télémétriques de l'armée française.

TÉLÉMÈTRE HORIZONTAL DE DÉPRESSION

Système AUDOUARD (fig. 3.)

Principe de l'instrument. — Ce télémètre

placé à une hauteur connue AO = H (fig. 4.) au-dessus du niveau moyen

de la mer, fait connaître la distance horizontale AB par la mesure qu'il

donne de l'angle AOB complémentaire de l'angle de dépression ∝,

ou plutôt par la mesure de sa tangente ab, évidemment proportionhelle

à la distance AB et reportée par le curseur-index du chariot C sur une

règle graduée a'b'.

Ce chariot est mu par la main de l'observateur sur une glissière horizontale.

La lunette L est liée à une règle dont le bord inférieur est parallèle

avec le prolongement de son axe optique et leur système peut tourner librement

dans un plan vertical autour du point O. Une légère prépondérance de la

règle la maintient constamment appuyée sur un couteau mousse porté par

le chariot, en sorte qu'à un mouvement, si petit qu'il soit de celui-ci,

correspond toujours un mouvement analogue de la lunette.

Cette disposition constitue en grande partie l'originalité de l'instrument

et lui a donné la supériorité sur ceux qui avaient été présentés à la

même époque.

La graduation a'b' au lieu d'indiquer en degrés; minutes et secondes la

valeur de l'angle AOB, fait lire immédiatement la longueur de AB qui lui

correspond.

— 180 —

Par une disposition particulière de l'instrument, le

point O peut être facilement élevé plus ou moins au-dessus de l'horizontale

fixe ab par l'observateur qui peut ainsi maintenir constant le rapport

Oa/OA=ab/AB pendant que la mer monte ou descend, c'est-à-dire pendant

que la hauteur verticale OA varie.

Les indications du télémètre conservent ainsi toute leur exactitude malgré

la marée.

Cette possibilité de déplacer le point O permet aussi de passer d'une

échelle à une autre.

En appelant D' la distance AB, on a :

D' = H cot. ∝.

Mais les choses ne se passent pas exactement comme l'indique la figure

4 ; la sphéricité de la terre abaisse le point visé B au-dessous du plan

horizontal passant par le point A d'une quantité d'autant plus grande

que D' est plus grand, en sorte que H varie avec D', et la réfringence

de l'air en courbant le rayon lumineux émané de B diminue plus ou moins

∝. Il en résulte des corrections asssez fortes à apporter à la

formule ci-dessus ; leur recherche et leur discussion font l'objet d'un

paragraphe ci-après et d'une note particulière annexée au présent mémoire.

Le chariot porte un crayon qui peut à volonté tracer sur une carte la

route suivie par le navire visé, ou seulement marquer sa position sur

cette carte à un moment donné. On peut, en utilisant cette faculté, connaître

non-seulement la distance horizontale du point visé au télémètre, mais

encore la distance de ce même point à une batterie éloignée du poste télémétrique,

par un procédé qui sera expliqué plus loin.

— 181 —

L'instrument peut donc être employé au service d'une

batterie basse s'il se trouve à proximité quelque hauteur où il puisse

être convenablement installé.

Quelques organes ajoutés au télémètre primitif permettent à l'observateur

de remplacer la visée à la flottaison par la visée d'un point élevé du

bâtiment, dans le cas où la flottaison serait accidentellement ou intentionnellement

cachée par la fumée. Ils peuvent être supprimés lorsque cette double visée

n'est pas jugée utile.

DESCRIPTION.

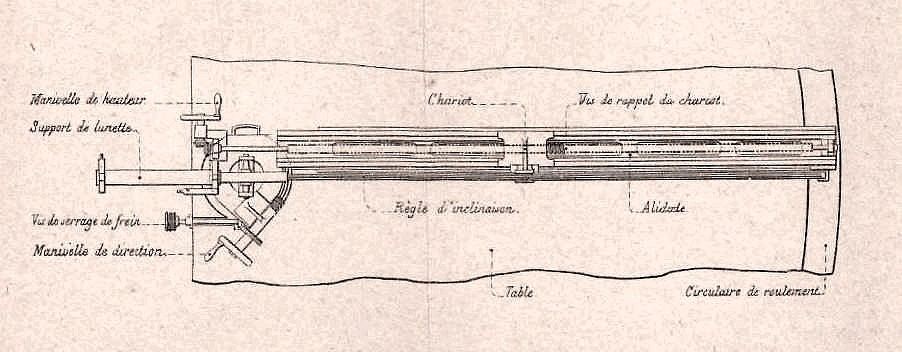

Le télémètre (fig. 3) se compose d'une table T demi-

circulaire de un mètre de rayon disposée horizontalement et d'une alidade

A tournant autour d'un axe vertical implanté en son centre.

Table. — Elle comprend un massif central m (fig. 3 et

6) et une circulaire i réunis par des nervures radiales, le tout en fonte.

Le massif est percé d'un trou pour recevoir le pivot vertical de l'alidade.

Le dessus du massif et celui de la circulaire sont rigoureusement plans

et dans le prolongement l'un de l'autre. Un remplissage en bois posé sur

les nervures affleure le massif et la circulaire et complète la table.

Elle porte en dessous trois vis calantes par l'intermédiaire desquelles

elle pose sur trois appuis en bronze scellés dans une maçonnerie et qui

servent à la rendre horizontale.

Alidade. — L'alidade comprend des organes pour viser la flottaison du but et des organes pour voir en

— l82 —

même temps et en cas de besoin un point élevé du bâtiment.

On s'occupera d'abord exclusivement des premiers ; la description des

seconds fera Tobjet d'un paragraphe spécial.

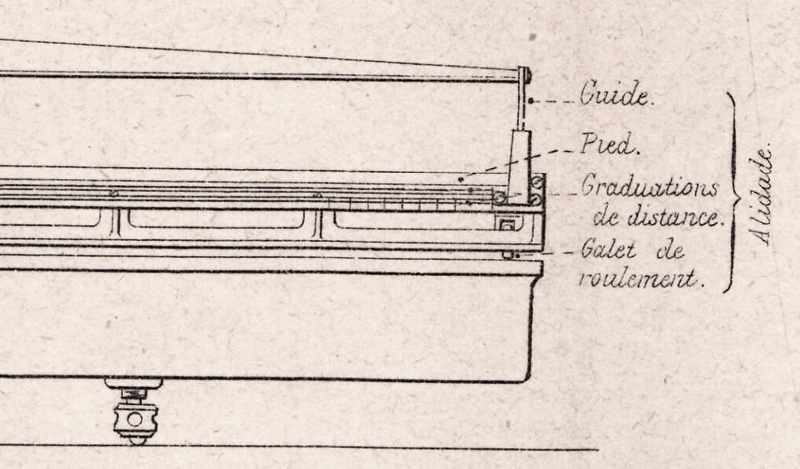

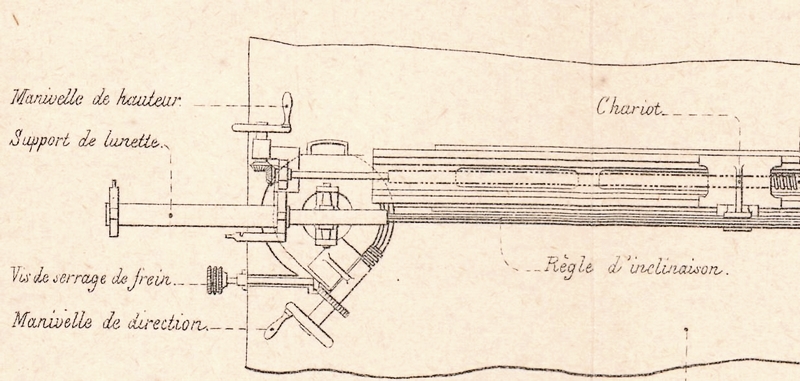

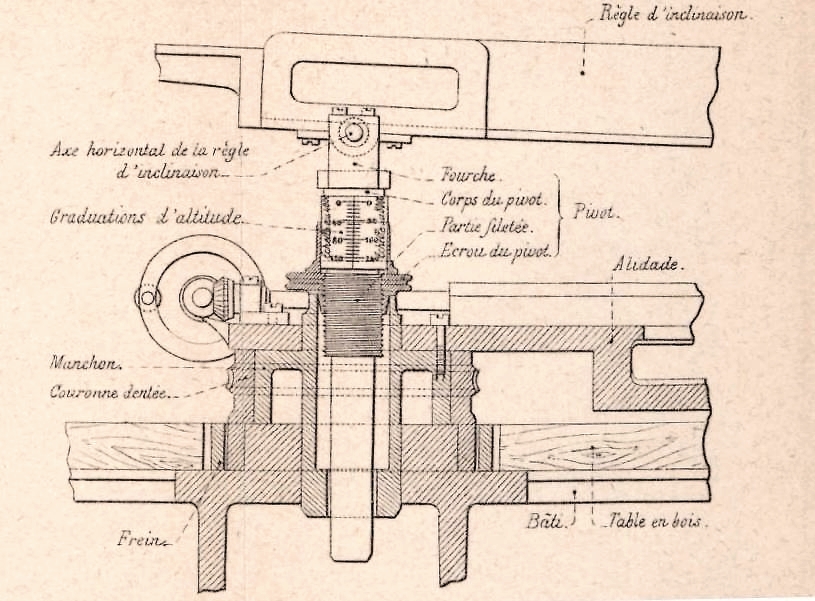

Les parties principales de l'alidade sont : un pivot central V, un pied

P, un chariot C, une règle d'inclinaison R, une lunette L.

Le pivot (fig. 3) est formé de trois parties concentriques. La partie

extérieure m' est un manchon s'appuyant sur le massif de la table et le

traversant en son centre par un cylindre creux formant prolongement. Le

pivot proprement dit p traverse le manchon. Il porte vers le milieu de

sa longueur une partie taraudée au pas de deux millimètres surmontée d'une

partie cylindrique et unie sur laquelle est tracée une double graduation

aux échelles de 1/4000 et 1/8000. La partie supérieure se termine par

une fourche supportant l'axe horizontal de la règle d'inclinaison. La

partie raraudée est vissée sur un écrou e pénétrant en partie dans le

manchon et s'appuyant sur lui par un épaulement circulaire. Cet écrou

supporte ainsi le pivot vertical et par suite la règle d'inclinaison et

la lunette ; en le faisant tourner on fait monter pu descendre verticalement

ce pivot.

Le pied de l'alidade pose par l'une, de ses extrémités sur le manchon

et lui est fixé par des vis. Son autre extrémité s'appuie sur la circulaire

de la table par deux galets qui, mis en mouvement par la manivelle d que

l'observateur tient de la main droite, peuvent parcourir toute la longueur

de cette circulaire et faire faire à l'alidade une rotation de 180 degrés.

Sur chaque face latérale du pied est fixée par des vis une règle graduée

en

— 183 —

mètres pour l'indication des distances mesurées par

l'instrument .

Il est essentiel que le dessus du pied soit parfaitement dressé et qu'il

soit bien horizontal lorsque le télémètre est réglé. Entre le dessous

du pied et la table il est laissé un intervalle de cinq millimètres environ

pour le passage d'une carte et d'une règle plate.

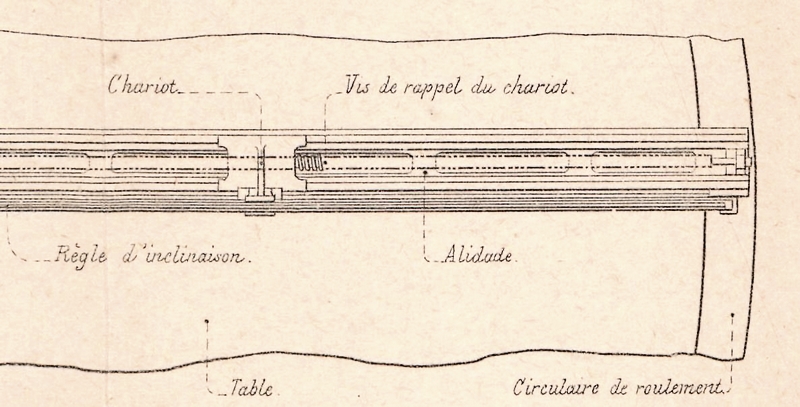

Le chariot C glisse à frottement doux sur le dessus du pied dans lequel

il est engagé par une queue d'aronde. Son mouvement de va-et-vient est

obtenu au moyen d'une vis horizontale actionnée par la manivelle e que

l'observateur tient de la main gauche et dont il forme l'écrou.

Il est surmonté par un couteau mousse en acier trempé sur lequel pose

légèrement la règle d'inclinaison et porte à droite et à gauche un curseur

index dont le repère, situé théoriquement dans le plan vertical de l'arête

du couteau, fait lire la distance mesurée sur l'une ou l'autre règle graduée.

La règle d'inclinaison R peut tourner autour de l'axe horizontal que supporte

la fourche du pivot, et une légère prépondérance la fait appuyer, comme

il vient d'être dit, sur l'arête du couteau. Sa partie arrière supporte

une platine p' surmontée de deux fourches sur lesquelles la lunette pose

par ses colliers. La vis s et le ressort antagoniste u permettent de modifier

l'inclinaison de cette platine par rapport à la règle et de placer ainsi

l'axe optique de la lunette parallèlement à la face inférieure de cette

règle qui doit être parfaitement dressée.

La lunette du télémètre est une lunette terrestre joignant la clarté à

une grande étendue du champ, le grossissement, qui est moins nécessaire,

étant quelque peu sacrifié. Un grand champ est indispensable pour trouver

— 184 —

rapidement le navire que l'on veut viser, et surtout

quand il est nécessaire de passer rapidement d'un navire à un autre .

Elle porte un réticule formé de deux fils, l'un horizontal, l'autre vertical.

Son axe optique qui théoriquement devrait se confondre avec le bord inférieur

de la règle d'inclinaison, lui est seulement parallèle et à 8°/m environ

au-dessus, ce qui n'entraîne pas une erreur appréciable.

Toutes les parties de l'alidade sont en bronze, 4 l'exception de la règle

d'inclinaison, de la vis de manœuvre du chariot et du couteau qui sont

en acier.

Graduations. — Le télémètre porte

3 graduations, une verticale sur le pivot central et deux horizontales,

une de chaque côté du pied de l'alidade.

La première sert à régler l'instrument pour l'altitude à laquelle il est

placé et la hauteur variable du niveau de la mer. Son zéro est inscrit

au point où arrive le bord supérieur de l'écrou e lorsque la face inférieure

de la règle R est parallèle au dessus du pied de l'alidade.

L'intervalle de 2 millimètres, hauteur du pas, qui sépare les divisions,

correspond à une hauteur réelle de 8 mètres ou de 16 mètres, selon que

l'on se sert de l'échelle à 1/4000 ou de celle à 1/8000. Le bord supérieur

de l'écrou, taillé en biseau porte 8 traits de division également espacés

partageant la hauteur du pas en 8 parties égales. Ces parties peuvent

être divisées elles-mêmes par l'œil en 4, ce qui permet de régler le télémètre,

d'après sa hauteur au-dessus du niveau actuel de la mer, à 25 ou 50 centimètres

près. Toutes ces divisions portent une double chiffraison se rapportant

à l'une ou à l'autre échelle .

La graduation placée sur le côté droit du pied est à l'é-

— 185 —

chelle de 1/4000, celle du côté gauche à Téchelle de

1/8000. Toutes les deux sont établies de manière à faire lire la distance

du but corrigée des erreurs de sphéricité et de réfraction moyenne, conformément

aux décisions ministérielles des 12 et 21 septembre 1885, prises sur ma

demande du 15 avril de la même année.

Ces erreurs sont généralement étudiées dans les traités de géodésie et

de topographie de la manière que j'indi- que ci-après aussi succinctement

que possible.

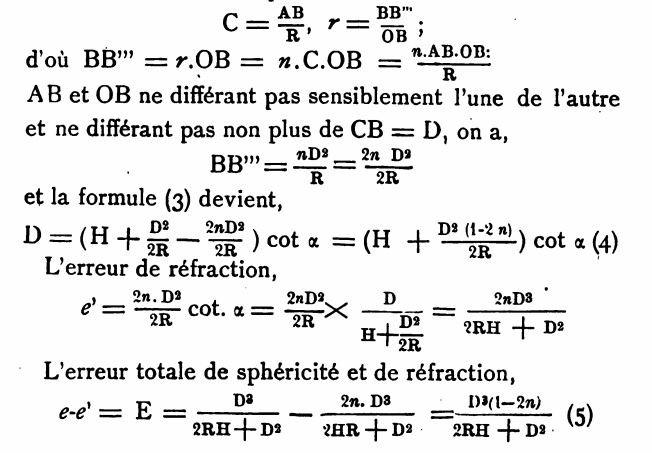

La surface de la mer étant supposée plane et horizon- tale serait représentée

dans la figure 12 par l'horizontale AD; la distance à mesurer serait AB',

et si l'on suppose encore l'air sans réfringence, on aurait évidemment,

D' = H cot, ∝. (I)

en appelant D' la distance AB' et H l'altitude connue AO.

Mais, comme je l'ai déjà dit, la sphéricité de la Terre et la réfringence

de l'air nécessitent des corrections à cette formule.

Correction pour la sphéricité. — A

cause de cette sphé- ricité, le navire vu dans la direction OB n'est pas

en B' sur l'horizontale AD, comme le suppose la formule ci- dessus, mais

en B, la mer étant représentée par la courbe hachée AsB ; et en appelant

D la vraie distance à mesurer CB, on a :

D = (H+AC) cot. ∝.

La quantité AC étant variable avec la distance D, il faut pour l'introduire

dans le calcul l'exprimer en fonction de cette distance et de quantités

connues, ce qui est facile ; on a en effet :

D² = AC (2R — AC),

R étant le rayon moyen de la Terre ; d'où l'on tire :

AC=D²/2R-AC

— 186 —

AC étant très petit par rapport à 2 R on peut le supprimer

au dénominateur et écrire :

AC=D²/2R

La suppression du terme AC ne modifie pas la valeur du premier terme de

1 millimètre pour les plus grandes distances que l'on ait à mesurer avec

le télémètre, celles de 8 à 9,000 mètres.

Pour tenir compte de la sphéricité, il faut donc ajouter à l'altitude

de l'instrument le terme correctif D²/2R, et la formule (I) devient :

D=(H+D²/2R) cot. ∝. (2)

L'erreur e que l'on commettrait en prenant la formule (I) au lieu de la

formule (2) est donc égale à :

D²/2R cot. ∝ = D²/2RXD/H+D²/2R=D²/2RH+D² = e

Correction pour la réfraction. — Le

rayon lumineux émané de B ayant à traverser pour arriver en O des couches

d'air de moins en moins denses, suit la ligne courbe BmO dont la concavité

est tournée vers la terre ; l'oeil de l'observateur qui le perçoit en

est affecté comme s'il lui arrivait suivant la ligne droite B"0 tangente

à la courbe au point O et voit le point B sur cette droite. L'angle BOB"

= r est l'angle de réfraction.

Comme on le voit la réfraction du rayon lumineux tend à faire lire une

distance trop grande, tandis que la sphé- ricité tend à faire lire une

distance trop petite ; l'erreur provenant de cette dernière cause étant

de beaucoup la plus grande, l'erreur totale a pour résultat définitif

de faire trouver les distances plus courtes qu'elles ne sont en réalité.

— 187 —

Pour rendre le calcul de l'erreur de réfraction aussi

simple que possible, supposons que le point B soit vu en B'" sur

la verticale de B, on aura :

C'B'" = CB = D = (H +D²/2R- BB"') cot. ∝. (3)

reste à exprimer la valeur de BB'" en fonction de quantités connues.

On admet que la valeur moyenne de l'angle de réfraction r est sensiblement

proportionnelle à celle de l'angle au centre de la Terre sous-tendu par

la corde qui joint les deux points A et B et l'on pose :

R = nC,

C étant ce dernier angle et n un coefficient moyen.

J'ai recherché, pour le cas qui nous occupe, la valeur de ce coefficient

par des expériences directes et prolon- gées dont il est rendu compte

par la note annexée à ce mémoire, et je l'ai trouvée égale à 0,15.

Les angles r et C étant ici très petits, puisque le plus grand ne dépasse

jamais 4 ou 5 minutes, on peut prendre, sans erreur, leur corde pour leur

arc et écrire,

— 188 —

D² étant généralement petit par rapport à 2RH on peut

le supprimer au dénominateur et écrire d'une manière plus simple :

E = D3 (D au cube) (1-2n)/2RH ;

formule qui jusqu'à 4,000 mètres ne donne pas une erreur de 1 mètre ;

au-delà il faut se servir de la formule (5) si l'on a besoin d'une grande

exactitude.

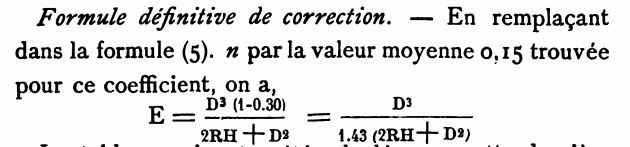

Formule définitive de correction. — En remplaçant dans la formule (5). n par la valeur moyenne 0.15 trouvée pour ce coefficient, on a :

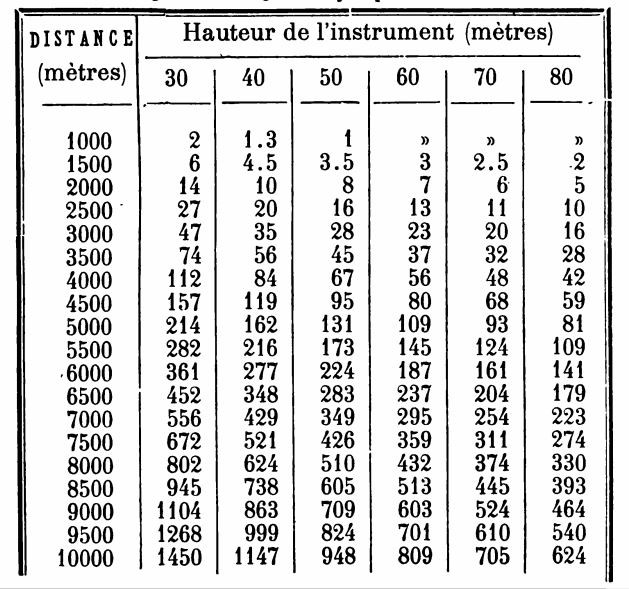

Le tableau suivant a été calculé avec cette dernière formule ; il fait connaître l'erreur totale de sphéricité et de réfraction pour les altitudes de 30 à 80 mètres et les distances de 500 m. en 500 m. jusqu'à 10,000 mètres.

— 189 —

Exécution des graduations. — La formule

de correction étant dépendante de l'altitude H du poste télémétrique,

ces graduations ne peuvent être faites pour chaque instrument que lorsque

la position qu'il doit occuper a été déterminée.

L'erreur totale E est toujours en moins, ainsi qu'il a déjà été dit ;

il faut donc pour en affranchir le télémètre, rapprocher de l'origine

de la graduation chaque division d'une quantité proportionnelle à l'erreur

pour la distance dont elle doit être chiffrée. Par exemple, le télémètre

étant placé à 40 m. d'altitude et visant un navire à la distance réelle

de 4,000 m., la sphéricité et la réfraction combinées lui font commettre

une erreur en moins de 84 m. ; on retranchera 84 de 4,000, le reste 3,916

sera divisé par 4,000 ou 8,000 selon l'échelle, et le chiffre 4,000 sera

inscrit à 3,916/4000 = om., 979 ou 3,916/8000 = om. 4,895 du zéro de la

graduation.

Les traits de division de ces graduations doivent être fortement marqués

et assez espacés pour qu'on puisse lire rapidement et sans erreur la distance

indiquée. Il convient, à mon avis, d'adopter la disposition dont je donne

un spécimen figure 14 pour la graduation à l'échelle de 1/4000. Pour l'échelle

au 8,000ème les divisions auraient à peu près le même espacement, mais

l'intervalle entre deux divisions consécutives correspondrait à 20 mètres.

Organes pour la double visée. — Le principal de ces organes est une règle d'inclinaison en acier R' (fig. 3) pareille à celle dont il a déjà été parlé, placée à droite, tournant autour du même axe horizontal et s'appuyant comme elle sur un couteau mousse porté par le même chariot. Ce couteau peut être monté ou descendu verticalement par la vis v actionnée par le bouton moleté b'

— 190 —

et par engrenage d'angle g glissant avec le chariot

le long de la tringle t.

La règle R' est prolongée en arrière de son axé de rotation et supporté

vers l'extrémité de ce prolongement une tige t' traversant une gaîne g'

fixée sous la lunette, et manœuvrant un second fil réticulaire horizontal

placé en arrière et très près du premier. Cette tige est maintenue appliquée

sur le prolongement de la règle par un ressort et par suite le fil qu'elle

porte monte ou descend quand la règle s'incline plus ou moins. Une petite

vis qui ter- mine la tige permet de régler sa longueur qui doit être telle

que le fil mobile soit à la même hauteur que le fil horizontal fixe et

se confonde avec lui lorsque les faces inférieures des deux règles d'inclinaison

sont exactement dans le même plan.

La lentille objective de la lunette est sur la verticale de l'axe de rotation

des règles.

Théorie de la double visée. — On dispose le télémètre pour l'emploi éventuel de la double visée en opérant comme il suit : l'observateur maintenant à la flottaison du navire visé l'axe optique r O (fig. 3 et 4) de la lunette déterminé par le fil horizontal fixe, agit en même temps sur le bouton b' pour soulever la règle R'. Son prolongement en arrière de son axe de rotation s'abaisse ainsi que le fil mobile qui vient en r' déterminant ainsi un second axe optique r'O, Lorsque la direction de ce second axe passe par le point élevé B' du navire que l'on a choisi pour second point de visée, la direction de l'axe optique central arrivant toujours à la flottaison, l'observateur cesse de soulever la règle, abandonne le bouton b' et n'y touche plus. La hauteur bb' qui sépare les points de

— 191 —

portage des deux règles sur le chariot, reste donc constante comme la hauteur BB' et égale à 1/4000 de cette dernière si le télémètre est réglé pour l'échelle de 1/4000. Les lignes Ob et OB, Ob" et OB' sont évidemment dans le même rapport et le seront toujours quel que soit le déplacement du navire parce que le chariot C se déplacera d'une quantité proportionnelle. Les triangles bOb" et BOB' seront donc toujours semblables comme ayant leurs côtés proportionnels et par suite l'angle bOb" toujours égal à l'angle BOB'. D'où il suit que lorsque l'axe optique secondaire r'O sera dirigé sur le point B', l'axe optique principal rO aboutira à la flottaison qui pourra être cachée, et le télémètre indiquera la distance comme si l'observateur visait directement ce dernier point.

Niveau à bulle et air pour le réglage. — Chaque télémètre est accompagné d'un niveau à bulle d'air (fig. 4 bis) spécialement disposé pour servir à son réglage. Sa platine, prolongée longitudinalement plus qu'il n'est d'usage, peut être assujettie par les écrous e, e, sur un petit chevalet en bronze pouvant se placer sur les colliers de la lunette. Ainsi disposé il sert à déterminer la position horizontale de celle-ci ; débarrassé de son chevalet, ce qui est très facile, il est employé, comme niveau ordinaire à trouver la position d'horizontalité de la table et du pied de l'alidade. Sa courbure est celle d'un arc de cercle de 20 mètres de rayon et ses divisions, espacées dé 5 millim.8, correspondent à 1 minute.

Installation. — L'observatoire qui doit recevoir le télémètre est placé sur un lieu élevé de 30 mètres au moins au-dessus du niveau de la mer (si la distance à mesurer ne doit pas dépasser 3 ou 4,000 mètres on peut descendre

— 192 —

jusqu'à 20 m.) et dissimulé autant que possible aux

vues de l'ennemi par son enfoncement dans le sol, par des masses couvrantes

en terre, des plantations, etc.

Afin qu'elle ne puisse être déplacée accidentellement, la table de l'instrument

pose par ses vis calantes sur trois godets en bronze scellés dans des

tablettes en pierres de taille faisant partie d'un massif de maçonnerie

qui doit être entièrement rassise au moment de la mise en place des godets.

Un jeu de 0 millim. 5 laissé aux têtes des vis dans ces godets est plus

que suffisant pour l'excès de la dilatation de la fonte sur celle de la

maçonnerie, excès qui pour l'intervalle de ces vis et pour une variation

de 2o° au-dessous ou au-dessus de la température moyenne est tout au plus

de 4 à 5 centièmes de millim.

Les vis de calage doivent être serrées dans leur écrou et y être vissées

presque à fond afin que les vibrations produites par le tir ne puissent

pas déranger le nivelage de la table.

L'observatoire est percé d'un large créneau permettant d'explorer avec

la lunette et sans solution de continuité tout le champ de tir de la batterie.

Les dispositions particulières à chaque genre de tir seront indiquées

en parlant de l'emploi du télémètre.

Réglage général. — Placer le niveau à bulle d'air sur le pied de l'alidade et agir sur les vis calantes jusqu'à ce que ce pied soit horizontal dans toutes les directions qu'il peut prendre autour du pivot central. Abaisser ce pivot jusqu'au zéro de sa graduation. La face inférieure de la règle d'inclinaison R est alors horizontale, toutefois il faut s'en assurer en agissant ainsi : diriger la lunette de manière que le fil horizontal fixe du réticule se projette sur un point éloigné et bien défini de la côte ; faire mou-

— 193 —

voir le chariot. Si la face inférieure de la règle

est horizontale, c'est-à-dire si elle est parallèle au dessus du pied

de l'alidade, le fil restera constamment projeté sur le mê- me point ;

s'il en est autrement ce fil passera au-dessus ou au-dessous du point

visé. Il faudrait alors faire monter ou descendre le pivot central jusqu'à

ce que le parallélisme fût obtenu et noter la quantité dont on l'aurait

ainsi déplacé pour en tenir compte dans le réglage théorique par rapport

à l'altitude dont il est parlé ci-après.

Faire coïncider l'axe optique de la lunette avec son centre de figure

en la faisant tourner sur ses colliers et agissant sur les vis de réglage

du réticule jusqu'à ce que la croisée des fils se projette constamment

sur un même point visé au loin.

Cela fait on met cet axe optique parallèle à la face inférieure de la

règle de gauche en le mettant horizontal puisque cette face est elle-même

horizontale. Pour cela on place le niveau monté sur son chevalet, sur

les colliers de la lunette et l'on amène son horizontalité au moyen de

la vis s. On obtiendra le même résultat par la méthode connue du retournement

lorsque la disposition de l'observatoire permettra de l'employer.

Si l'on doit se servir de la règle de droite, on la met horizontale en

même temps que celle de gauche, en élevant ou abaissant son point d'appui

sur le chariot, de telle sorte que le fil mobile du réticule reste dirigé

sur un même point éloigné pendant qu'on déplace ce chariot. On règle ensuite

la longueur de la tige de manœuvre de ce fil de façon qu'il se confonde

avec le fil horizontal fixe.

Réglage théorique pour la hauteur au-dessus de la mer. — Au moment d'opérer il faut régler la hauteur de la

— 194 —

lunette au-dessus du point fixe a (fig. 4) par rapport

à sa hauteur actuelle au-dessus de la mer. Celle-ci est égale à l'altitude

du poste augmentée ou diminuée de la quantité dont la mer se trouve actuellement

au-dessous ou au-dessus de son niveau moyen.

L'altitude aura été préalablement mesurée avec soin. La hauteur de la

mer est indiquée par une échelle de marées, visible de l'observatoire,

dont le zéro correspond à son niveau moyen ; ou plus commodément par un

graphique de marées de M. l'ingénieur Thiébault. On fait monter ou descendre

le pivot central jusqu'à ce que le chiffre de sa graduation correspondant

à la hauteur qui aura été ainsi déterminée affleure le bord supérieur

de l'écrou. Au plus fort du flot ou du jusant il convient de répéter ce

réglage de quart d'heure en quart d'heure à peu près; aux environs de

la mer étale on peut rester deux heures sans régler.

Cette méthode que j'ai appelée théorique ne donne pas la certitude d'un

bon réglage parce que les mesures sur lesquelles elle est basée ne sont

jamais bien exactes. La méthode pratique suivante lui est bien préférable,

d'abord parce qu'elle repose sur la connaissance d'une distance horizontale,

plus facile à mesurer qu'une distance verticale; ensuite et surtout parce

qu'elle débarrasse presque entièrement les observations des erreurs d'instrument

et de réfraction. Cependant on doit toujours se donner les moyens d'employer

ce premier mode pour le cas où une cause quelconque empêcherait l'usage

de celui qui va être indiqué.

Même réglage fait dune manière pratique. — Pour chaque poste télémétrique il est établi un signal de réglage consistant généralement en une large raie à peu

— 195 —

près verticale faite à la peinture blanche sur une

falaise, un rocher, un mur, etc., toujours baignée par la mer. Sa distance

horizontale, qui est exactement mesurée, doit autant que possible être

comprise entre 2,000 et 3,000 mètres. Si, aux distances admissibles, il

ne se trouvait aucun lieu remplissant suffisamment les conditions voulues,

on établirait un poteau en bois ou un pilier en maçonnerie pour servir

de signal. Pour les batteries pouvant avoir à exécuter le tir de rupture

et le tir de bombardement, il est bon d'avoir deux points de réglage,

l'un vers 1,500 m., l'autre vers 4,000 m.

La position du signal ou des signaux de réglage est rapportée sur la carte,

d'après les échelles de l'instrument, et marquée par des points rendus

très visibles.

Pour régler par cette méthode, l'observateur fait arriver le crayon de

l'alidade sur le point représentatif du signal et fait ensuite monter

ou descendre la lunette pour amener le fil horizontal fixe à la ligne

d'eau de ce signal.

EMPLOI DU TÉLÉMÈTRE AU SERVICE DES BATTERIES DE COTE

Il faut deux hommes pour la manœuvre du télémètre :

un observateur et un aide.

L'observateur, assis sur un banc de forme circulaire, commence par régler

l'instrument pour la hauteur actuelle de la mer en agissant comme il vient

d'être dit, puis sai- sissant les manivelles, il agit simultanément des

deux mains pour faire arriver le fil horizontal fixe à la flottaison du

bâtiment visé et l'y maintenir ensuite.

— 196 —

L'aide suit des yeux la marche du curseur-index sur l'une des règles graduées de l'alidade, mesure la vitesse du but et, par le moyen mis à sa disposition, fait connaître à la batterie cette vitesse et la distance qu'il a lue.

Mesure de la vitesse du navire visé.

— Il importe à la batterie de connaître, non pas la vitesse réelle du

navire, mais la projection de cette vitesse sur un plan perpendiculaire

au plan de tir. Pour obtenir cette projection l'aide se sert de la règle

des vitesses représentée figure 5 et divisée en nœuds pour une durée d'observation

de 30 secondes : sur l'une des faces pour l'échelle la plus grande du

télémètre, sur Tautre pour la plus petite.

Au moment où il veut prendre une mesure de la vitesse, l'aide place cette

règle parallèlement au pied de l'alidade, la division zéro sous la pointe

du crayon ; 30 secondes après il constate à quelle division est parvenue

cette pointe et le nombre de nœuds dont elle est chiffrée exprime la vitesse

cherchée. Pour mesurer ce temps, l'aide se sert d'une montre à secondes

ou d'un sablier de demi- minute.

L'aide fait aussitôt connaître cette vitesse au commandant de la batterie

qui en a besoin pour déterminer la position du chapeau porte-cran de mire.

Le télémètre est dans la batterie ou très près d'elle. — Si le télémètre est placé dans la batterie ou assez près pour qu'il soit possible, dans toutes les positions du but, de confondre la distance de ce dernier à la batterie avec sa distance au télémètre, l'aide transmet à la batterie cette dernière distance qu'il lit directement sur l'une des graduations du pied de l'alidade.

Le télémètre est éloigné de la batterie. — Dans ce cas

— 197 —

on dispose la table de l'instrument comme il suit :

la position de la batterie y est rapportée et marquée par un point, soit

sur le massif central en fonte, soit sur le bois, en A, par exemple (fig.

6). On recouvre la table d'une feuille de papier et du point A comme centre,

on trace dessus des arcs concentriques espacés de 50 mètres en prenant

la longueur du rayon sur la graduation à grande échelle de l'alidade.

On peut aussi tracer ces arcs directement sur le bois de la table avec

une pointe mousse et les rendre très visibles en remplissant le sillon

creusé avec de la peinture au blanc de céruse très épaisse.

Pour connaître la distance, l'aide suit la marche du crayon sur la table

; son œil partageant facilement l'intervalle de deux arcs consécutifs

en cinq parties égales, il peut la lire à dix mètres près, ce qui est

très suffisant.

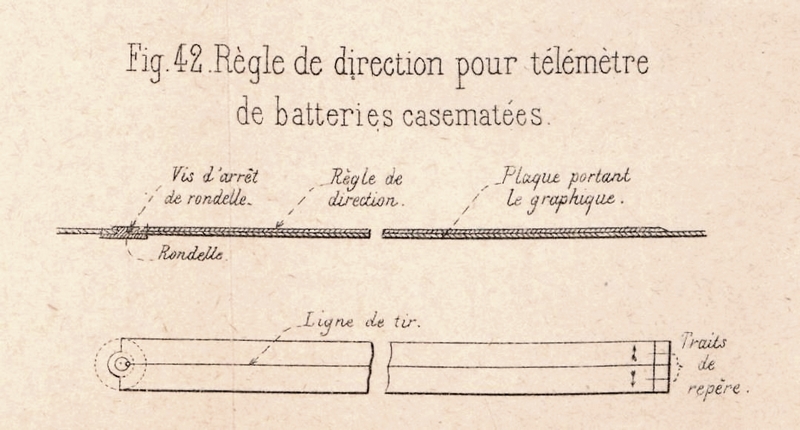

Dans ce même cas du télémètre éloigné de la batterie, on peut remplacer

les arcs concentriques par une règle assujettie au point A', position

de la batterie, par une vis autour de laquelle elle peut tourner. Elle

porte une graduation pareille à l'une ou à l'autre de celles de l'ali-

dade, selon le cas, mais dont l'origine est en A' L'aide maintient son

bord sous le crayon et lit la distance.

Dans le cas où le même télémètre devrait desservir deux batteries éloignées

de lui, il conviendrait, pour éviter une confusion possible, de le doter

de ces deux dispositions différentes, une pour chaque batterie.

Batterie de rupture tirant au passage. — Pour être efficace le tir de rupture doit être effectué à courte distance et sous un angle d'incidence assez faible. On peut admettre comme limites la distance de 2,000 mètres et l'in-

— 198 —

cidence de 30 degrés. Ces conditionsrestreignentle champ de tir d'une pièce placée en O (fig. 7) au secteur AOB .

En admettant les conditions qui laisseront le navire

exposé le plus longtemps possible à ses coups, c'est-à- dire en supposant

qu'il parcourre la ligne AB avec la faible vitesse de 12 nœuds, le temps

dont on disposera sera de cinq minutes. Pourra-t-on lui. envoyer deux

pro- jectiles? Oui, peut-être, mais à la condition de tirer le premier

dans la direction OA et le second dans la direc- tion OB, limites extrêmes

de ce genre de tir comme distance et comme incidence, et en précipitant

le chargement et le pointage . Si le navire passe un peu plus près ou

s'il va un peu plus vite, le temps manquera certainement. Il sera donc

bien préférable, dans tous les cas, de ne tirer qu'un seul coup, en pointage

préparé, au passage, suivant la direction OC, se donnant ainsi l'avantage

de la plue courte distance, d'un angle d'incidence nul et d'un excellent

pointage. Dans ce genre de tir l'observatoire doit faire connaître au

commandant de la batterie, assez tôt pour qu'il puisse régler son pointage

en hauteur, la distance à laquelle le navire ennemi ira traverser le plan

de tir.

Pour cela, après avoir décrit les arcs concentriques du premier dispositif,

il est tracé sur la table une ligne AB (fig. 8) parallèle à la direction

du tir.

Le tir de rupture n'ayant jamais lieu qu'à courte distance, on adopte

pour les graduations du télémètre les échelles de 1/5000 et 1/2500 et

la ligne AB est divisée d'après cette dernière échelle.

Dès que le navire visé est entré dans le champ d'action du télémètre,

l'aide après avoir mesuré et signalé sa vitesse, marque sa position sur

la table en appuyant brus-

— 199 —

quement sur le crayon ; peu de temps après, une demi minute environ, il la marque encore. Soient c et c' les deux marques faites . L'aide fait tangenter à ces marques le bord d'une règle plate, voit à quelle division ce même bord va couper la ligne AB et l'indique. Il prend de même une troisième, une quatrième, etc., position du navire et faisant tangenter la règle aux deux dernières marques faites, il rectifie, s'i1 y a lieu, la première indication. Le commandant d'après les indications qui lui sont fournies, peut ainsi modifier son pointage en hauteur jusqu'à ce que l'avant du navire visé arrive presque au plan de tir, en sorte qu'un changement, même brusque dans sa direction, ne modifierait pas sensiblement la dernière distance indiquée.

Emploi de la double visée. — La visée

à la flottaison donnant des indications bien plus précises que la visée

d'un point élevé du bâtiment, sera presque exclusivement employée. Cependant

dans le tir de rupture au passage, la flottaison pouvant être masquée

au moment précis où il serait essentiel de prendre une dernière distance,

on doit disposer l'instrument pour la double visée.

A cet effet, le bâtiment étant encore assez loin, mais bien en vue, l'observateur

vise avec soin la flottaison, et tout en continuant à maintenir le fil

axial sur cette ligne, il fait monter la règle de droite et par suite

descendre le fil mobile jusqu'à ce qu'il se projette sur le point choisi

: hune, haut de la cheminée, etc. Cela fait, il n'est plus touché à la

règle de droite. L'observateur continue à viser la flottaison, mais si

elle était masquée au moment d'une observation sans que Je second point

de visée le fût, il viserait celui-ci avec le fil inférieur, c'est-à-dire

avec le fil mobile.

— 200 —

EMPLOI DU TÉLÉMÈTRE AU SERVICE DES DÉFENSES SOUS-MARINES.

La commission locale chargée de l'expérimenter à ce

point de vue avait à l'unanimité émis un avis très favorable, la moyenne

des erreurs de l'instrument, pour les courtes distances à mesurer dans

ce cas, ayant été trouvée de 3 m. 50 seulement, et elle concluait à son

adoption, en remplacement des postes intérieur et extérieur réglementaires,

toutes les fois que l'on pourrait disposer de hauteurs suffisantes. L'autorité

supérieure admit seulement son emploi facultatif à Brest où la hauteur

de la côte est considérable, et comme auxiliaire de ces postes qui doivent

être conservés. Cette décision est sage, deux sûretés valent mieux qu'une.

Voici comment fonctionnerait le télémètre pour ce service.

Inflammation à volonté des torpilles dormantes.

— Les torpilles dormantes sont généralement disposées sur deux lignes

parallèles, en quinconce, et numérotées comme on le voit en T sur la figure

8.

Au moment de leur pose et lorsque la torpille était encore suspendue au

palan, elle a été visée par le télémètre et son point d'immersion marqué

sur la table. De ce point on décrit la circonférence limite de son cercle

d'action.

Lorsqu'un navire ennemi veut forcer la passe, l'aide qui suit la marche

du crayon voit de bonne heure sur quelle torpille il se dirige, et lorsqu'il

ne peut plus y avoir

— 20I —

erreur, il indique son numéro à l'officier chargé de

l'inflammation et un peu avant que le crayon arrive au centre de son cercle

d'action, il fait le signal de mettre le feu.

A l'indication qui lui est faite, cet officier établit la communication

entre la torpille désignée et la pile à plongée dont les éléments zinc

et charbon sont tenus soulevés par des ressorts ; au signal qui suit peu

après, il plonge brusquement ces éléments.

Inflammation automatique des mêmes torpilles.

— A remplacement du cercle d'action des torpilles le bois de la table

est percé d'un trou de la même dimension, bouché ensuite par un disque

métallique (fig. 8, coupe ab) sous lequel s'attache le conducteur électrique

allant à la torpille. Le crayon est remplacé par une tige en laiton maintenue

appliquée contre la table par un ressort. Le disque et la tige sont isolés

par une gaine en caoutchouc durci. L'une des électrodes d'une pile permanente

vient s'attacher à l'extrémité supérieure de cette tige.

Pendant que celle-ci appuie sur le bois de la table le circuit reste ouvert,

mais dès qu'elle vient porter sur le disque le circuit se ferme et l'explosion

se produit.

Lancement de terre de la torpille Whitehead. — Le télémètre est muni du crayon ordinaire et sa table est recouverte d'une feuille de papier blanc sur laquelle la position du tube de lancement est rapportée en O (fig. 9). La ligne OK indique sa direction invariable et le point T' la position du télémètre. OK est divisé en mètres à partir du point O et par ce même point on trace des rayons ayant entre eux une distance angulaire assez petite (5° par exemple) pour que l'un d'eux puisse toujours être pris, sans grande erreur, pour représenter la direction

— 202 —

vraie de la torpille sous l'influence du courant, influence

étudiée à l'avance. Je supposerai que OK' soit ce rayon.

L'observateur suivant avec sa lunette la flottaison du navire vers le

milieu de sa longueur, son aide prend une mesure de la vitesse et détermine,

comme pour le tir au passage, la distance du point O où le bâtiment ira

couper la ligne OK. La règle plate dont il se sert pour cela est divisée

en mètres.

A l'aide de cette distance et de la vitesse il cherche sur une table à

deux entrées le chemin que parcourra le navire pendant que la torpille,

dont la vitesse est constante et connue, ira de O en G.

L'aide fait aussitôt glisser la règle, en lui conservant la même direction,

pour amener son zéro sur le rayon OK', puis il suit attentivement la marche

du crayon sur la division en mètres de la règle et quand il le voit près

d'arriver sur celle qui correspond au nombre trouvé dans la table il commande,

attention ! au poste de lancement et lancez ! lorsque

le crayon arrive sur cette division.

APPROXIMATION DE LA MESURE DONNÉE PAR LE TÉLÉMÈTRE.

Deux commissions formées à Brest ont successivement

et longuement expérimenté le télémètre au point de vue de son emploi pour

le service des défenses sous-marines et pour celui des batteries de côte.

L'instrument était placé sur les hauteurs du fort Mengam à 64 m. d'altitude.

Le but visé était une canonnière croisant dans le goulet et à l'entrée

de la baie de Ca-

— 203 —

maret et filant de 4 à l0 nœuds. Sa distance était

en même temps mesurée par des théodolites placés aux extrémités d'une

longue base horizontale, et la différence entre les deux mesures était

imputée comme erreur au télémètre.

L'erreur moyenne ainsi trouvée est environ de 1/350 de la distance lorsqu'elle

ne dépasse pas 2,000 m. et 1/140 pour les distances comprises entre 2,000

et 6,000 m.

TÉLÉMÈTRE VERTICAL DE DÉPRESSION, SYSTÈME AUDOUARD.

Comme on l'a vu par ce qui précède, la table faisant

partie du télémètre horizontal est indispensable lorsque cet instrument

est affecté au service des défenses sous- marines, à celui d'une batterie

basse ou d'une batterie haute pouvant avoir à tirer au passage ; mais

elle ne l'est pas en dehors de ces circonstances, c'est-à-dire pour les

batteries hautes ne tirant pas les projectiles de rupture , Ces batteries,

tirant toujours à volonté, ne demandent à leur télémètre que l'indication

de la distance et de la vitesse actuelles qui peuvent être obtenues sans

le secours de la table.

Dans ce même cas, le navire restant longtemps exposé aux coups de la batterie

et les pointeurs étant libres d'attendre le moment opportun pour faire

feu, la flottaison peut sans inconvénients être cachée par instants et

il n'est pas nécessaire de se donner le moyen de viser un autre point

du bâtiment. On peut donc supprimer la se- conde règle et tous les organes

qui s'y rattachent,

— 204 —

La table et les organes pour la double visée étant

supprimés, le télémètre devient portatif, son poids n'étant plus que de

20 kilos environ. On peut le conserver en magasin jusqu'au moment du besoin

pour le combat ou l'exercice et l'y rentrer après ; la construction d'un

poste couvert est évitée et son prix tombe de 2,060 à 700 fr.

Je ne puis m'empêcher de rappeler ici que le prix de l'appareil Deport

est de 1,200 fr., son installation de 150 environ et qu'il en faut un

par pièce, en sorte que la dépense pour une batterie de 6 pièces est de

8, 100 fr., alors que le télémètre vertical de 700 fr. remplirait le même

office et le remplirait mieux.

La suppression de la table entraîne une modification radicale dans la

disposition des principales pièces qui passent de la position horizontale

à la position verticale.

Description. — Ce télémètre comprend

essentiellement : une règle d'inclinaison R (fig. 10) gouvernant la lunnette

L et s'appuyant sur le chariot C qui circule le long de la glissière G.

Le chariot est manœuvré à l'aide de la manivelle M et d'une petite chaîne

Galle. Il porte à droite et à gauche un index I indiquant sur des graduations

au 1/4000 et au 1/8000 la distance du navire visé. Ces graduations sont

établies en tenant compte de la sphéricité de la terre et de la réfringence

moyenne de l'air, en sorte que la distance indiquée est, comme au télémètre

horizontal, corrigée des erreurs pouvant provenir de ces causes.

Le mouvement latéral est donné à l'instrument à l'aide du manche D que

l'observateur tient à la main gauche.

Le réglage par rapporta l'altitude et à la marée s'opère par la manœuvre

de l'écrou E qui rapproche ou éloigne

— 205 —

de la glissière l'axe de rotation O de la règle d'inclinaison.

Cet axe O est porté par la tige horizontale T filetée à son extrémité

droite et s'appuyant par les tenons t, t sur les plaques d'assemblage

JJ. Ces tenons portent chacun un curseur-index glissant sur des graduations

au 1/4000 et au 1/8000 pour servir à ce réglage.

La règle R', le curseur V et la planchette P servent à mesurer la vitesse

du navire visé.

Théorie. — Le triangle OFV (fig. 11) étant toujours semblable au triangle ABO, si l'on donne à VO une longueur égale, par exemple, à 1/4000 de la hauteur AO qui est connue, VF = OI sera égal à 1/4000 de la distance cherchée AB et si la glissière porte une graduation à l'échelle de 1/4000 ayant son origine en O. L'index I fera lire à chaque instant la distance du navire visé.

Réglage général. — L'observateur fait

arriver l'index v au zéro de sa graduation en agissant sur l'écrou E.

Plaçant ensuite l'instrument à sa position azimutale moyenne, il desserre

l'écrou e, serre ou desserre l'écrou e' pour mettre le niveau horizontal

et serre modérément l'écrou e. Il porte alors l'instrument à sa position

extrême à gauche et agit sur les vis v et v' jusqu'à ce que le niveau

indique l'horizontalité; revient à la position moyenne, règle exactement

ainsi qu'à la position extrême à droite. Après quelques tâtonnements le

niveau reste horizontal pour toutes les positions azimutales du télémètre.

On serre les écrous et les vis.

Si le niveau lui-même n'était pas bien réglé on s'en apercevrait bientôt

à la contradiction de ses indications. Si, par exemple, l'instrument étant

porté à droite puis à

— 206 —

gauche, le niveau indiquait d'abord une pente de droite

à gauche puis une pente de gauche à droite. On agirait d'abord sur les

vis v et v' pour faire indiquer au niveau le même degré de pente de part

et d'autre et ensuite sur la vis de réglage du niveau.

On procède ensuite au réglage de la lunette, et d'abord on fait coïncider

son axe optique avec son centre de figure comme au télémètre horizontal.

On la rend ensuite horizontale par la méthode du retournement en opérant

ainsi : l'instrument étant porté à l'une de ses positions extrêmes, on

place à 15 ou 20 mètres une mire et l'on prend note de la division à laquelle

aboutit l'axe optique. On porte l'instrument à la position extrême opposée,

c'est-à-dire qu'on lui fait décrire 180° ; on retourne la lunette bout

pour bout et l'on note encore la division à laquelle aboutit l'axe optique.

On agit sur le réglage placé à l'une des fourches qui supportent la lunette

pour partager la distance entre les divisions notées et après quelques

tâtonnements, l'axe optique arrive à la même division pour les deux positions

extrêmes du télémètre, c'est-à-dire que cet axe est horizontal.

En somme, ce réglage consiste à obtenir à la fois et très exactement le

parallélisme de la règle d'inclinaison et de la glissière, la verticalité

de l'axe de rotation de l'instrument et l'horizontalité de l'axe optique

de la lunette.

La première de ces conditions doit être remplie lorsque l'index i est

au zéro de sa graduation et c'est ce qui a été supposé ci- dessus. Cependant

il pourrait en être autrement, soit parce quele trait de repère de cet

index n'aurait pas été fait bien exactement à l'endroit voulu, soit par

suite d'un peu d'usure du couteau. On s'en assure en

— 207 —

faisant parcourir au chariot toute l'étendue de sa course, la bulle du niveau ne doit pas se déplacer sensiblement.

Réglage théorique pour la hauteur au-dessus de la mer. — On amène l'indéx i au chiffre qui sur sa graduation correspond à cette hauteur déterminée comme il est dit au télémètre horizontal. Les multiples de 8 ou de 16 mètres, suivant que l'on veut employer l'échelle au 1/4000 ou celle au 1/8000 se lisent sur la graduation des plaques d'assemblage et les mètres en plus sur l'écrou E.

Même réglage fait dune manière pratique. — Comme au télémètre horizontal. Le point représentatif du signal de réglage est marqué sur les graduations de la glissière.

Emploi du télémètre. — Le télémètre vertical ne peut indiquer que la distance du but au poste télémétrique, il ne peut donc être employé qu'au service d'une batterie haute dans laquelle ou près de laquelle il est placé. Sa manœuvre exige le concours de deux hommes : un observateur et un aide. L'instrument étant bien réglé, l'observateur, assis sur un banc circulaire, saisit de la main gauche le manche D, en l'appuyant contre sa hanche afin d'être bien maître de son mouvement, et de la main droite la manivelle M. Il manœuvre ensuite de manière à amener et à maintenir le fil vertical du réticule sur le point du bâtiment qu'on veut viser et le fil horizontal à sa flottaison. L'aide suit des yeux l'index du chariot et fait connaître à chaque instant la distance indiquée au commandant de la batterie et sans que celui-ci ait à la demander.

Mesure de la vitesse. — Pour mesurer la vitesse du bâtiment, l'aide met le curseur V sur la division correspondante à sa distance et amène sa pointe sur la

— 208 —

ligne zéro de la planchette. Après 30 secondes mesurées

par un sablier ou une montre, il lit le nombre de nœuds parcourus. Pour

mesurer la vitesse à une distance supérieure à 4,000 mètres, on double

les chiffres de la graduation de la règle R' et le nombre de nœuds lus

sur la planchette.

Il est à remarquer qu'en agissant ainsi on obtient, non pas la vitesse

réelle, mais la projection de cette vitesse sur un plan perpendiculaire

au plan de tir, ce qu'il importe d'avoir.

AUDOUARD,

Chef d'escadron d'artillerie de marine, en retraite.

Brest, le 26 avril 1887.

°°°

La défense côtière avant 1939

Motte féodale de Rozan Crozon • Château-fort de Castel bihan Poulmic Lanvéoc • Bataille de Trez Rouz Camaret • Milice garde-côte • 1404 la chute de l'Anglais à Lam Saoz Camaret • L'Hermione • Batterie de Dinan Crozon • Vieille Batterie Roscanvel • Sous-marin Nautilus de Robert Fulton Camaret • Corvette Chevrette • Garde-pêche • Tours modèle 1811

Corps de Garde 1846 / Fort : Aber Crozon • Camaret Camaret • Kador Morgat • Postolonnec Crozon • Roscanvel Roscanvel • Rulianec Morgat • Loi de déclassement des corps de garde 1846

Circulaire du 31 juillet 1846 • Loi du 17 juillet 1874 - système Séré de Rivières • Loi du 3 juillet 1877 - réquisitions de l'armée

Goulet de Brest • Postes de projecteur du Goulet Roscanvel • Lunette à micromètre G de côte • Télémètre Audouard • Les postes de télémétrie Audouard 1880 : Kerviniou • Capucins Sud réemployé • Capucins Sud • Capucins • Capucins Nord • Stiff • Espagnols Sud • Espagnols • Poste d'observation 1920 de Cornouaille Roscanvel

Batteries : Basse de Cornouaille Roscanvel • Batterie de Beaufort Roscanvel • Haute de Cornouaille Roscanvel • Poul Dû Crozon • Mort Anglaise Camaret • Capucins Roscanvel • Kerbonn Camaret + projecteur Camaret • Réduit de Kerbonn Camaret • Kerviniou Roscanvel • Pen-Hir Camaret • Tremet Roscanvel • Ty-Du Morgat • Portzic Crozon • Stiff Roscanvel • Pourjoint Roscanvel • Haute Pointe des Espagnols Roscanvel • Petit Gouin Camaret • Sud des Capucins Roscanvel • Batteries hautes des Capucins Roscanvel • Batterie de rupture ou bombardement • Batteries haute et basse du Kador Morgat • Rouvalour Crozon • Batteries Est de Roscanvel Roscanvel • Batterie du Run / Pont-Scorff Roscanvel • Batterie de l'Eglise Roscanvel • Batterie de Bégéozû Roscanvel • Batterie de l'île de l'Aber Crozon • Batterie extérieure de la Tour Vauban Camaret

Cabines téléphoniques de batterie • Camp Sanitaire des Capucins Roscanvel • Casernement bas de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Casernement haut de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Abri groupe électrogène Roscanvel • Fortifications de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Casernement de Kerlaër Roscanvel • Casernement de Lagatjar Camaret • Baraquement Adrian • Carrière • Ile Trébéron et île aux Morts • Les piliers des terrains militaires • Île Longue avant 1939 • Camp d'internés de l'Île Longue • Borne • Chemins de service Roscanvel • Créneau à lampe • Créneau de tir • Réduit de Quélern Roscanvel • Lignes de Quélern Roscanvel • Caserne Sourdis & cale Roscanvel • Fort Robert Roscanvel • Ilot du Diable Roscanvel • Lignes de Quélern Ouest Roscanvel • Mât à pavillon • Tirs à la mer pavillon rouge • Niche pareclats • Pointe des Espagnols - Ligue Roscanvel • Postes de Douane • Poste d'inflammation des torpilles Roscanvel • Poudrière de Quelern Roscanvel • Sémaphore • Station TSF Roscanvel • L'arrivée de la téléphonie dans les postes d'observation • Repère d'Entrée de Port R.E.P. Roscanvel • Les Ancres de Roscanvel Roscanvel

Les forts : Fraternité Roscanvel • Landaoudec Crozon • Lanvéoc Lanvéoc • Toulinguet Camaret • Crozon Crozon • Caponnière

Canon de 47mm TR Mle 1885-85 • Canon de 65mm TR Mle 1888-91 • Canon de 75mm Mle 1908 • Canon de 95mm Lahitolle Mle 1888 • Canon de 100mm TR • Canon de 32 cm Mle 1870-84 • Canons de siège et place • Histoire et évolution des calibres des canons • Four à boulets • Abri du champ de tir de l'Anse de Dinan • Les boulets • La poudre B • Tir à ricochets • Munition calibre 12.7mm SF • Les pierres de guerre

Cam 59 Camaret • La BAN de Lanvéoc-Poulmic Lanvéoc • La ligne d'artillerie terrestre de 1914 • Flotte Tardieu

Position de DCA en presqu'île avant 1939 • Batterie de DCA de Kerguiridic Crozon • Batterie de 100mm Pointe des Espagnols Roscanvel • Projecteur et écoute de Pen ar Vir Lanvéoc • Projecteur et écoute du Grand Gouin Camaret • Abri de projecteur de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Station d'écoute aérienne de Messibioc Lanvéoc • Autres positions françaises de projecteurs

°°°

Avant 1939 • 1940-1944 • Après 1945 • Destins de guerre

Pages récentes : Un point d'inondation naturelle • Bassins tampons • André Antoine, les artistes de Camaret par Georges G. Toudouze • Remonter de Camaret-sur-Mer comme à Paris • Poste de relèvement • Crochet de façade • Travaux du Relais des pêcheurs une saucée ! • Vélos électriques en libre-service : flop • Hôtel Gradlon en Telgruc • Urbanisation du littoral 1970 • PRECARITE • Cimetière de Telgruc • Bureau d'octroi de Crozon • Les unités de la Luftwaffe présentent en presqu'île de Crozon • Plage du Portzic • Régate voiliers modèles-réduits • Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé