Postes d'inflammation intérieur extérieur des torpilles de fond du Goulet

Sabord de veille.

Mur intérieur français 1878, mur extérieur (béton) allemand 1943.

Voutelle en briques sur poutrelles métalliques.

Mur béton 1943 doublant le mur de 1878.

Poste d'observation français pour l'orientation distante de deux projecteurs : 90 cm et 120 cm.

En bas, batterie de Vauban.

Poste de commandement français.

Le poste extérieur d'inflammation des torpilles d'origine française est encaissé dans une zone déroctée avec une seule vue de veille par un sabord (ouverture avec volet). Une seule pièce de casernement toute en longueur avec un plafond en poutrelles métalliques et en voutelles en briques couvertes d'un béton français et recouvert d'un béton allemand. Le dispositif surplombe la batterie de Vauban de Cornouaille. Le rôle de ce poste consiste simplement à déclencher la mise à feu des torpilles de fond placées en face du poste sous la mer. Déclenchement par câble électrique. Le calcul du temps de passage du navire ennemi et le choix de la torpille à faire exploser vient de la procédure effectuée par le poste intérieur qui se situe nettement plus à l'Est sur la côte de Roscanvel.

Poste extérieur

48° 19' 47.6" N

4° 34' 12.3" W

Pièce de casernement.

Décoration murale à la chaux.

Salle de veille avec sabords.

Boyau de circulation se finissant par une évacuation des eaux de ruissellement.

Ouverture (sabord) de surveillance avec gonds de volets attachés par un crochet intérieur.

Support gouttière au-dessus de la porte d'entrée.

Poste d'inflammation intérieur à 1 km à l'Est du poste extérieur. Il conserve son aspect d'origine et se situe en bordure du GR34. A l'intérieur, deux grandes pièces courant sur chaque façade. Côté Est, portes et fenêtres ordinaires, crépis à la chaux décoré avec un quadrillage peint de petits carreaux. L'autre pièce, côté Ouest, face à l'entrée du Goulet, des ouvertures hautes fermant avec des volets blindés tombants. Les soldats surveillaient la circulation maritime entrante en position debout avec jumelles et télémètres afin de relever une trajectoire du navire ennemi et de déterminer quelles torpilles de fond devaient exploser. La précision des relevés était essentielle. Les calculs étaient transmis au poste extérieur qui déclenchait l'inflammation.

Poste intérieur

48° 20' 3.3" N

4° 33' 31.3" O

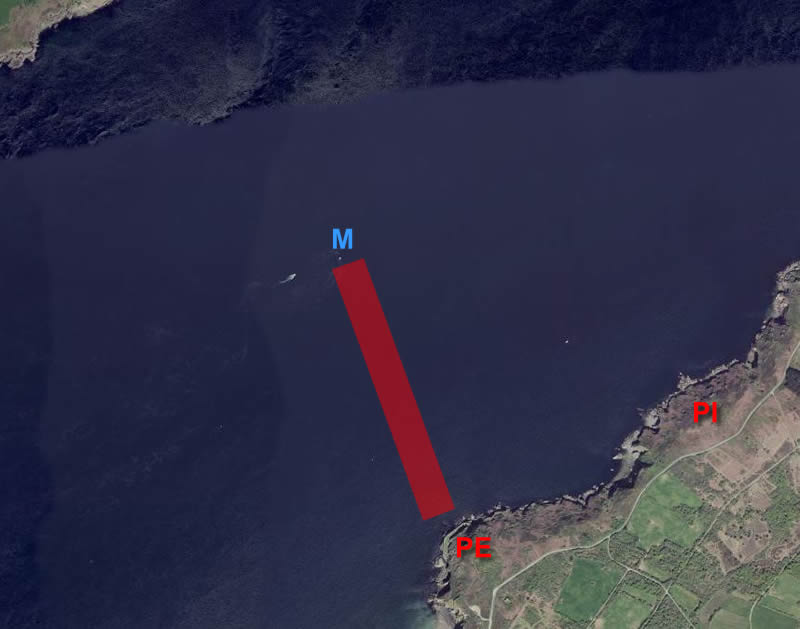

M = Balise du rocher du Mengant posée sur un récif. Zone rouge = ligne de torpilles de fond commandée du PE (poste extérieur) selon les indications du PI (poste intérieur)

En 1865, la Marine française étudie la marmite en fonte

nommée torpille. Une marmite en fonte étanche chargée d'explosif plongée

dans la mer.

L'armée expérimente différents explosifs et exécute des tests sur des

carènes de navire qui à l'époque commence à être partiellement blindé.

Une commission d'expérience et une école des défenses sous-marines suivent

les évaluations techniques qui cherchent à mettre au point une torpille

de fond (dormante), c'est à dire posée sur le fond de la mer et se déclenchant

au passage d'un navire ennemi.

En 1870, l'état major de la marine établit un plan d'équipement des 5

ports stratégiques de France : Toulon, Rochefort, Lorient, Brest, Cherbourg.

Le matériel est commandé aux entreprises d'armement mais la guerre de

1870 interrompt le processus. Néanmoins des lignes provisoires de torpilles

de fond sont installées, cela permet de retenir un modèle particulier

car les propositions matérielles sont nombreuses. Chaque ingénieur et

industriel espèrent l'obtention d'un marché juteux.

En 1873, les torpilles automobiles (à hélice) de l'inventeur Whitehead

sont approuvées en tant que torpilles mobiles de côte (en plus de l'usage

en sous-marin et de surface dans la flotte).

En 1874, les torpilles portées et les torpilles vigilantes (maintenues

à trois mètres sous la surface de la mer) sont elles-aussi validées.

Pour des raisons techniques, la défense côtière panache les modèles de

torpille pour optimiser les destructions des vaisseaux ennemis.

L'ensemble du système défensif français de métropole est composé de 455

torpilles de fond avec 245 000 kilogrammes de charge de coton-poudre.

Il faut un réseau électrique sous-marin par torpille jusqu'au poste d'inflammation,

soit 1882 kilomètres de câble et enfin 46 projecteurs photo-électriques

de recherche pour éclairer les zones portuaires durant la nuit. Inventaire

militaire datant de décembre 1891.

L'aménagement brestois s'avère un peu plus complexe car les vifs courants

contradictoires, les hauts-fonds, les houles nécessitent une adaptation.

Le goulet de Brest est "divisé" en deux dont le point de séparation

est le rocher du Mengant. De ce rocher à la côte brestoise, les torpilles

mobiles Whitehead sont privilégiées, les fonds marins ne peuvent recevoir

des torpilles fixes. L'autre moitié du goulet, au sud du rocher

du Mengant jusque la côte de Roscanvel, plus précisément jusqu'à la

batterie de Cornouaille, la passe Sud, a un fond marin plus praticable.

Une première ligne de 45 torpilles en fonte chargées de poudre noire constitue

l'armement prévisionnel jusqu'en 1882. Une nouvelle génération de 31 torpilles

dormantes chargées de coton-poudre (fulmicoton) est prévue désormais.

La gestion des mises à feu terrestre est confiée à deux postes d'inflammation

dont l'un dit extérieur est au plus proche des lignes électriques sous-marines

de déclenchement. Le poste d'inflammation intérieur est à 1 km à l'Est

soit plus en retrait mais toujours en bordure de la côte. Les deux construction

datent de 1878 et sont en tout point conforme aux normes de construction

décrétées par la marine qui en a la charge.

Le poste intérieur surveille les intrusions maritimes et rend compte par

télégraphie puis téléphonie au poste extérieur le numéro de la torpille

de fond qui doit être explosée par électricité. Dans les deux postes,

les marins doivent vivre dans une pièce commune entre cuisine sommaire

et hamacs.

Dans la pièce de veille avec vue sur la mer, les appareils de mesure dont

le télémètre Audouard, en version simplifiée, aide à la précision de la

sélection de la torpille dormante.

Les lignes de torpilles ne sont pas installées en permanence parce que

le système n'est pas stable et que la corrosion pourrait générer des explosions

involontaires envers les navires entrant ou sortant de la Rade de Brest.

Cependant l'entretien des installations est effectif jusqu'en 1911.

Les torpilles de fond et surtout les torpilles vigilantes étant les précurseures

des mines, dès que ces dernières furent au point, elles remplacèrent les

torpilles fixes et purent être dispersées au large pour une protection

plus intense sachant que le navire ennemi engagé se devait d'être détruit

au large, chose toujours préférable pour ne pas encombrer le goulet par

des épaves.

L'armée d'occupation allemande va reprendre l'idée de la défense du goulet

par des tirs de torpilles sur rampes comme à Fort Robert et Conouaille

au tout début 1944. Néanmoins, la première installation défensive du Goulet

se fit par mines reliées à des câbles électriques en 1943. Le

poste de tir des mines allemandes de Cornouaille fut tout aussi décevant

que l'installation française. La position allemande a récupéré le poste

extérieur français mais n'a pas réutilisé le poste intérieur.

Poste d'essais de lancements des torpilles automobiles Whitehead qui devait couvrir la passe Nord du rocher du Mengam (Mengant). Les torpilles à hélice manquaient de puissance dans les courants et se perdaient dans le goulet. Cette méthode de défense côtière fut abandonnée. Côté Sud, la ligne de torpilles de fond a connu bien des incertitudes, fort heureusement, les expérimentations se sont déroulées en temps de paix.

°°°

La défense côtière avant 1939

Motte féodale de Rozan Crozon • Château-fort de Castel bihan Poulmic Lanvéoc • Bataille de Trez Rouz Camaret • Milice garde-côte • 1404 la chute de l'Anglais à Lam Saoz Camaret • L'Hermione • Batterie de Dinan Crozon • Vieille Batterie Roscanvel • Sous-marin Nautilus de Robert Fulton Camaret • Corvette Chevrette • Garde-pêche • Tours modèle 1811

Corps de Garde 1846 / Fort : Aber Crozon • Camaret Camaret • Kador Morgat • Postolonnec Crozon • Roscanvel Roscanvel • Rulianec Morgat • Loi de déclassement des corps de garde 1846

Circulaire du 31 juillet 1846 • Loi du 17 juillet 1874 - système Séré de Rivières • Loi du 3 juillet 1877 - réquisitions de l'armée

Goulet de Brest • Postes de projecteur du Goulet Roscanvel • Lunette à micromètre G de côte • Télémètre Audouard • Les postes de télémétrie Audouard 1880 : Kerviniou • Capucins Sud réemployé • Capucins Sud • Capucins • Capucins Nord • Stiff • Espagnols Sud • Espagnols • Poste d'observation 1920 de Cornouaille Roscanvel

Batteries : Basse de Cornouaille Roscanvel • Batterie de Beaufort Roscanvel • Haute de Cornouaille Roscanvel • Poul Dû Crozon • Mort Anglaise Camaret • Capucins Roscanvel • Kerbonn Camaret + projecteur Camaret • Réduit de Kerbonn Camaret • Kerviniou Roscanvel • Pen-Hir Camaret • Tremet Roscanvel • Ty-Du Morgat • Portzic Crozon • Stiff Roscanvel • Pourjoint Roscanvel • Haute Pointe des Espagnols Roscanvel • Petit Gouin Camaret • Sud des Capucins Roscanvel • Batteries hautes des Capucins Roscanvel • Batterie de rupture ou bombardement • Batteries haute et basse du Kador Morgat • Rouvalour Crozon • Batteries Est de Roscanvel Roscanvel • Batterie du Run / Pont-Scorff Roscanvel • Batterie de l'Eglise Roscanvel • Batterie de Bégéozû Roscanvel • Batterie de l'île de l'Aber Crozon • Batterie extérieure de la Tour Vauban Camaret

Cabines téléphoniques de batterie • Camp Sanitaire des Capucins Roscanvel • Casernement bas de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Casernement haut de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Abri groupe électrogène Roscanvel • Fortifications de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Casernement de Kerlaër Roscanvel • Casernement de Lagatjar Camaret • Baraquement Adrian • Carrière • Ile Trébéron et île aux Morts • Les piliers des terrains militaires • Île Longue avant 1939 • Camp d'internés de l'Île Longue • Borne • Chemins de service Roscanvel • Créneau à lampe • Créneau de tir • Réduit de Quélern Roscanvel • Lignes de Quélern Roscanvel • Caserne Sourdis & cale Roscanvel • Fort Robert Roscanvel • Ilot du Diable Roscanvel • Lignes de Quélern Ouest Roscanvel • Mât à pavillon • Tirs à la mer pavillon rouge • Niche pareclats • Pointe des Espagnols - Ligue Roscanvel • Postes de Douane • Poste d'inflammation des torpilles Roscanvel • Poudrière de Quelern Roscanvel • Sémaphore • Station TSF Roscanvel • L'arrivée de la téléphonie dans les postes d'observation • Repère d'Entrée de Port R.E.P. Roscanvel • Les Ancres de Roscanvel Roscanvel

Les forts : Fraternité Roscanvel • Landaoudec Crozon • Lanvéoc Lanvéoc • Toulinguet Camaret • Crozon Crozon • Caponnière

Canon de 47mm TR Mle 1885-85 • Canon de 65mm TR Mle 1888-91 • Canon de 75mm Mle 1908 • Canon de 95mm Lahitolle Mle 1888 • Canon de 100mm TR • Canon de 32 cm Mle 1870-84 • Canons de siège et place • Histoire et évolution des calibres des canons • Four à boulets • Abri du champ de tir de l'Anse de Dinan • Les boulets • La poudre B • Tir à ricochets • Munition calibre 12.7mm SF • Les pierres de guerre

Cam 59 Camaret • La BAN de Lanvéoc-Poulmic Lanvéoc • La ligne d'artillerie terrestre de 1914 • Flotte Tardieu

Position de DCA en presqu'île avant 1939 • Batterie de DCA de Kerguiridic Crozon • Batterie de 100mm Pointe des Espagnols Roscanvel • Projecteur et écoute de Pen ar Vir Lanvéoc • Projecteur et écoute du Grand Gouin Camaret • Abri de projecteur de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Station d'écoute aérienne de Messibioc Lanvéoc • Autres positions françaises de projecteurs

°°°

Avant 1939 • 1940-1944 • Après 1945 • Destins de guerre

Pages récentes : Un point d'inondation naturelle • Bassins tampons • André Antoine, les artistes de Camaret par Georges G. Toudouze • Remonter de Camaret-sur-Mer comme à Paris • Poste de relèvement • Crochet de façade • Travaux du Relais des pêcheurs une saucée ! • Vélos électriques en libre-service : flop • Hôtel Gradlon en Telgruc • Urbanisation du littoral 1970 • PRECARITE • Cimetière de Telgruc • Bureau d'octroi de Crozon • Les unités de la Luftwaffe présentent en presqu'île de Crozon • Plage du Portzic • Régate voiliers modèles-réduits • Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé