Sémaphore Télégraphe électrique TSF...

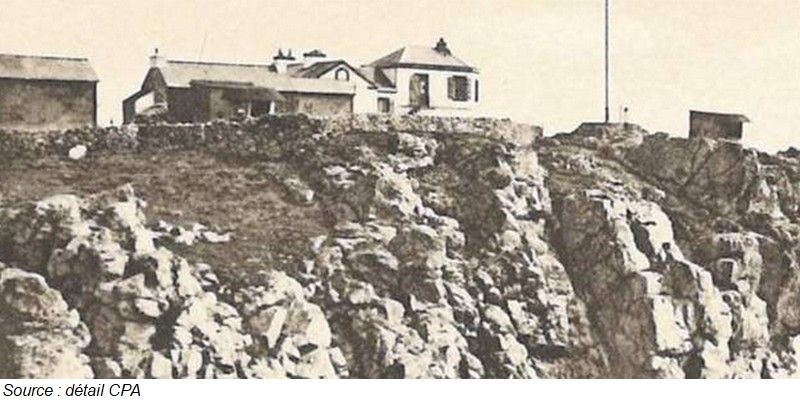

Salle de veille orientée vers la mer, privée, depuis 1927 environ, de son mât articulé transmission Depillon, qui sortait par le faît de la toiture.

Derrière la salle de veille et dans sa continuité, la salle de service des transmissions télégraphiques. Derrière encore, perpendiculairement, deux chambres et une pièce commune pour les deux guetteurs.

A droite, vestiges du logement.

Le sémaphore du Toulinguet actuellement.

Le sémaphore du Toulinguet portait aussi le nom de "Signal de Penhoat" dont voici les ruines attenantes. Le sémaphore est tenu par deux guetteurs qui se relaient. En 1866, par exemple, les familles Morvan (Yves) et Hugot (Hervé-Marie) y travaillent, les épouses sont respectivement sage-femme et cultivatrice.

Le corps de garde du Toulinguet appelé "Maison du conseil" relativement à la " Pierre du Conseil". La partie gauche est un ajout. Ce bâti de douaniers a aussi servi de sémaphore occasionnellement quand la menace de la marine anglaise avec ses intrusions furtives faisait peur. Sinon, les sémaphores de la génération 1806 ressemblaient fortement à ce corps.

Dans la partie boisée à gauche (inexistante durant le service du sémaphore), les vestiges d'un sémaphore type 1 plan 1860. A droite, le corps de garde sémaphorique type 1806. En premier plan, un bunker SK de la batterie de Kerbonn.

Embase d'un des mâts sémaphoriques de la batterie de la Pointe de Pen-Hir.

Rigole d'évacuation vers un puisard.

Le soubassement du sémaphore. En premier plan la pièce hexagonale qui contenait le mât Dépillon sur un axe de rotation de 4m. A hauteur d'homme, sur le mât étaient fixés les disques de réglage des bras articulés qui étaient à l'extérieur au-dessus du toit. Au niveau des lunettes de vue, la salle de service des télégrammes. En fond transversalement, les logements.

Sémaphore de la Pointe de Pen-Hir avant 1940.

Photo prise de la position du sémaphore de la Pointe

de Pen-Hir/Tas de Pois vers la position du sémaphore du Toulinguet qui

se trouve sous une averse de pluie venant du Nord.

• Dans le cas d'une transmission par feu au début du 17ème

siècle, l'alerte fut altérée par la pluie.

• Dans le cas d'une transmission par signaux visuels au 18ème

siècle, le message fut interrompu faute de visibilité.

• Dans le cas d'une transmission par signaux visuels et télégraphiques

électriques du 19ème siècle, le message électrique fut préservé.

Néanmoins, le réseau sémaphorique n'avait de valeur que les jours lumineux,

sans contrejour, ni brumes. La nuit, le réseau sémaphorique est inutilisable.

Sémaphore du Cap de la Chèvre après destruction allemande en 1944. Le nouveau sémaphore reprend sa place.

La surveillance côtière, au travers les siècles, par les

militaires et ceci contre les possibles invasions ennemies, a nécessité

des moyens techniques importants.

Les premiers signaux du 17ème siècle se font à l'aide de feux côtiers

et de coups de canon. L'information transmise est sommaire mais utile.

Ensuite au 18ème siècle, il est décidé de construire des corps-de-gardes,

petits bâtiments normés permettant à des veilleurs ou guetteurs de vivre

sur place en permanence afin d'agir sur les feux de communication. Progressivement

l'idée de faire circuler et d'étoffer l'information encourage les autorités

à implanter des poteaux à distance régulière sur la côte. C'est ainsi

que la presqu'île de Crozon se voit équipée de corps-de-gardes et de mâts

à pavillons aux Pointes des Espagnols, de Cornouaille, Tremet, du Gouin,

de Pen Hir et cap de la Chèvre.

Grâce à des cordages (drisses) des pavillons sont hissés sur le mât à

signaux. La combinaison des couleurs et des hauteurs constitue le contenu

du message.

Le mât s'étoffe de bras rigides articulés - le système sémaphorique de

Claude Challe (105 signaux) en vigueur relie Brest à Paris en 1799 mais

ne va pas concerner la côte.

Les premiers modèles de côte sont de la conception de l'officier d'artillerie

Charles Depillon qui permettent d'émettre 301 signaux reconnus par la

marine, 1849 signaux autorisés, 582 autres interdits pour cause de confusion

possible. Ces sémaphores seront généralisés juste après sa mort en 1805

et seront considérés comme opérants durant plusieurs décennies. Malgré

tout, l'effondrement du premier empire ne permet pas l'entretien sur la

durée des installations qui se ruinent d'elles-mêmes.

Un nouveau programme d'investissement de la Marine engage la rénovation

de la télégraphie de côte avec un souci de rationalisation jamais atteint

jusqu'alors. L'arrondissement maritime de Brest bénéficie, sur ordre du

ministre de la Marine, d'un effort financier important pour construire

des électro-sémaphores qui cumulent les anciennes méthodes de levées de

signaux et désormais la télégraphie par fil électrique.

La commission d'équipement de marine fait dessiner deux plans de sémaphore

en 1859. Type 1 : forme en T avec logement des guetteurs accolé

à la salle de veille.Type 2 : le logement est séparé de la salle de veille.

En presqu'île de Crozon, trois sites sont retenus à l'emplacement d'anciens

sémaphores de type 1806. Cap de la Chèvre : Type 1. Pointe de Pen-Hir

/ Tas de Pois : Type 1. Toulinguet / Camaret : Type 1. Le sémaphore 1806

du Toulinguet échappe à la destruction, le nouveau électro-sémaphore occupe

un terrain à une centaine de mètres plus au Nord.

Les mâts métalliques sémaphoriques qui devront être installés dans la

salle de veille et traverseront les faîtages des toits pour s'élancer

vers "le ciel". Contrainte de taille pour l'entrepreneur de

maçonnerie : le piétement avec son axe de rotation doivent être installés

avant que les murs de la salle de veille ne soient complètement montés.

Les autorités de la Marine passent le marché des mâts avec les établissements

Ernest Goüin & Cie de Paris le 31 août 1860. Cette société est spécialisée

dans la construction métallique, tout particulièrement de ponts, de lignes

de chemins de fer. Après le rachat des chantiers navals Guibert à Nantes,

la société se diversifie dans le domaine maritime. Les dépôts finaux du

matériel sémaphoriques sont à Nantes et chaque mât fabriqué en pièces

détachées est ramené en presqu'île de Crozon par voie maritime. Livraisons

sur chantiers effectuée fin 1861.

L'entreprise de travaux de Gabriel Lebian de Brest obtient le marché de

22 électro-sémaphores du Finistère auprès de la Marine le 31 décembre

1860 avec pour engagement que les bâtiments soient tous construits en

même temps sur une durée de 4 mois pour le gros œuvre. Les délais

sont tenus et dès que le matériel technique est présent dans les sémaphores,

la Marine recrute des gardiens, souvent d'anciens militaires à peine trentenaires

qui devront passer un examen de compétences pour savoir s'ils sont en

mesure de devenir les premiers électro-sémaphoristes.

Mise en service 1862. Les sémaphores de type 1 peuvent avoir quelques

détails qui les différencient mais globalement, la ressemblance est patente.

Seule variante connue, celle de la salle de veille du Cap de la Chèvre

qui est déconstruite (1906/1907) pour être remplacée par une tour carrée

de deux étages pour rehausser le mât Depillon métallique trop bas. Le

sémaphore ayant été construit trop en retrait par rapport au bord de la

falaise.

Aujourd'hui, il ne subsiste que peu de traces de cette intense activité

de surveillance côtière. Quelques vestiges des fondations, un bâtiment

en ruine ici ou là... Des bâtiments ont été détruits à l'arrivée allemande

lors de la seconde guerre mondiale, dès les premières minutes en ce qui

concerne le sémaphore de la pointe de Penhir. Dans ce cas ce fut les guetteurs

qui in-extremis sabotèrent le site alors que la troupe motorisée posait

un pied à terre. Il en fut de même pour le sémaphore du Cap de la Chèvre

qui resta détruit durant la guerre tandis qu'à Pen-Hir, les Allemands

réaménagent la zone pour une surveillance côtière et une gestion de tir

moderne.

La surveillance maritime et météorologique se poursuit... Le métier de

guetteur est encore au goût du jour, seuls les moyens techniques de surveillance

ont évolué. Le sémaphore

du Cap de la Chèvre est en service tandis que le sémaphore

du Toulinguet est fermé en 2019.

°°°

La défense côtière avant 1939

Motte féodale de Rozan Crozon • Château-fort de Castel bihan Poulmic Lanvéoc • Bataille de Trez Rouz Camaret • Milice garde-côte • 1404 la chute de l'Anglais à Lam Saoz Camaret • L'Hermione • Batterie de Dinan Crozon • Vieille Batterie Roscanvel • Sous-marin Nautilus de Robert Fulton Camaret • Corvette Chevrette • Garde-pêche • Tours modèle 1811

Corps de Garde 1846 / Fort : Aber Crozon • Camaret Camaret • Kador Morgat • Postolonnec Crozon • Roscanvel Roscanvel • Rulianec Morgat • Loi de déclassement des corps de garde 1846

Circulaire du 31 juillet 1846 • Loi du 17 juillet 1874 - système Séré de Rivières • Loi du 3 juillet 1877 - réquisitions de l'armée

Goulet de Brest • Postes de projecteur du Goulet Roscanvel • Lunette à micromètre G de côte • Télémètre Audouard • Les postes de télémétrie Audouard 1880 : Kerviniou • Capucins Sud réemployé • Capucins Sud • Capucins • Capucins Nord • Stiff • Espagnols Sud • Espagnols • Poste d'observation 1920 de Cornouaille Roscanvel

Batteries : Basse de Cornouaille Roscanvel • Batterie de Beaufort Roscanvel • Haute de Cornouaille Roscanvel • Poul Dû Crozon • Mort Anglaise Camaret • Capucins Roscanvel • Kerbonn Camaret + projecteur Camaret • Réduit de Kerbonn Camaret • Kerviniou Roscanvel • Pen-Hir Camaret • Tremet Roscanvel • Ty-Du Morgat • Portzic Crozon • Stiff Roscanvel • Pourjoint Roscanvel • Haute Pointe des Espagnols Roscanvel • Petit Gouin Camaret • Sud des Capucins Roscanvel • Batteries hautes des Capucins Roscanvel • Batterie de rupture ou bombardement • Batteries haute et basse du Kador Morgat • Rouvalour Crozon • Batteries Est de Roscanvel Roscanvel • Batterie du Run / Pont-Scorff Roscanvel • Batterie de l'Eglise Roscanvel • Batterie de Bégéozû Roscanvel • Batterie de l'île de l'Aber Crozon • Batterie extérieure de la Tour Vauban Camaret

Cabines téléphoniques de batterie • Camp Sanitaire des Capucins Roscanvel • Casernement bas de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Casernement haut de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Abri groupe électrogène Roscanvel • Fortifications de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Casernement de Kerlaër Roscanvel • Casernement de Lagatjar Camaret • Baraquement Adrian • Carrière • Ile Trébéron et île aux Morts • Les piliers des terrains militaires • Île Longue avant 1939 • Camp d'internés de l'Île Longue • Borne • Chemins de service Roscanvel • Créneau à lampe • Créneau de tir • Réduit de Quélern Roscanvel • Lignes de Quélern Roscanvel • Caserne Sourdis & cale Roscanvel • Fort Robert Roscanvel • Ilot du Diable Roscanvel • Lignes de Quélern Ouest Roscanvel • Mât à pavillon • Tirs à la mer pavillon rouge • Niche pareclats • Pointe des Espagnols - Ligue Roscanvel • Postes de Douane • Poste d'inflammation des torpilles Roscanvel • Poudrière de Quelern Roscanvel • Sémaphore • Station TSF Roscanvel • L'arrivée de la téléphonie dans les postes d'observation • Repère d'Entrée de Port R.E.P. Roscanvel • Les Ancres de Roscanvel Roscanvel

Les forts : Fraternité Roscanvel • Landaoudec Crozon • Lanvéoc Lanvéoc • Toulinguet Camaret • Crozon Crozon • Caponnière

Canon de 47mm TR Mle 1885-85 • Canon de 65mm TR Mle 1888-91 • Canon de 75mm Mle 1908 • Canon de 95mm Lahitolle Mle 1888 • Canon de 100mm TR • Canon de 32 cm Mle 1870-84 • Canons de siège et place • Histoire et évolution des calibres des canons • Four à boulets • Abri du champ de tir de l'Anse de Dinan • Les boulets • La poudre B • Tir à ricochets • Munition calibre 12.7mm SF • Les pierres de guerre

Cam 59 Camaret • La BAN de Lanvéoc-Poulmic Lanvéoc • La ligne d'artillerie terrestre de 1914 • Flotte Tardieu

Position de DCA en presqu'île avant 1939 • Batterie de DCA de Kerguiridic Crozon • Batterie de 100mm Pointe des Espagnols Roscanvel • Projecteur et écoute de Pen ar Vir Lanvéoc • Projecteur et écoute du Grand Gouin Camaret • Abri de projecteur de la Pointe des Espagnols Roscanvel • Station d'écoute aérienne de Messibioc Lanvéoc • Autres positions françaises de projecteurs

°°°

Avant 1939 • 1940-1944 • Après 1945 • Destins de guerre

Pages récentes : Un point d'inondation naturelle • Bassins tampons • André Antoine, les artistes de Camaret par Georges G. Toudouze • Remonter de Camaret-sur-Mer comme à Paris • Poste de relèvement • Crochet de façade • Travaux du Relais des pêcheurs une saucée ! • Vélos électriques en libre-service : flop • Hôtel Gradlon en Telgruc • Urbanisation du littoral 1970 • PRECARITE • Cimetière de Telgruc • Bureau d'octroi de Crozon • Les unités de la Luftwaffe présentent en presqu'île de Crozon • Plage du Portzic • Régate voiliers modèles-réduits • Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé