Les chemins creux bretons

Le chemin creux type qui maille encore la pesqu'île de Crozon. Des kilomètres à se perdre en bord de mer, en rase campagne, une impression de vivre dans un passé révolu. Les presqu'îliens parcouraient des distances impensables aujourd'hui, en sabots de bois – avec des chaussettes pour les bretons ayant une petite aisance. La pauvreté paillait ses sabots.

Le chemin creux sous une voûte végétale, sa douve étant un ru et ses talus étant des murs en pierres sèches... Un grand classique de la presqu'île.

Le chemin

creux breton détenait ses petits particularismes.

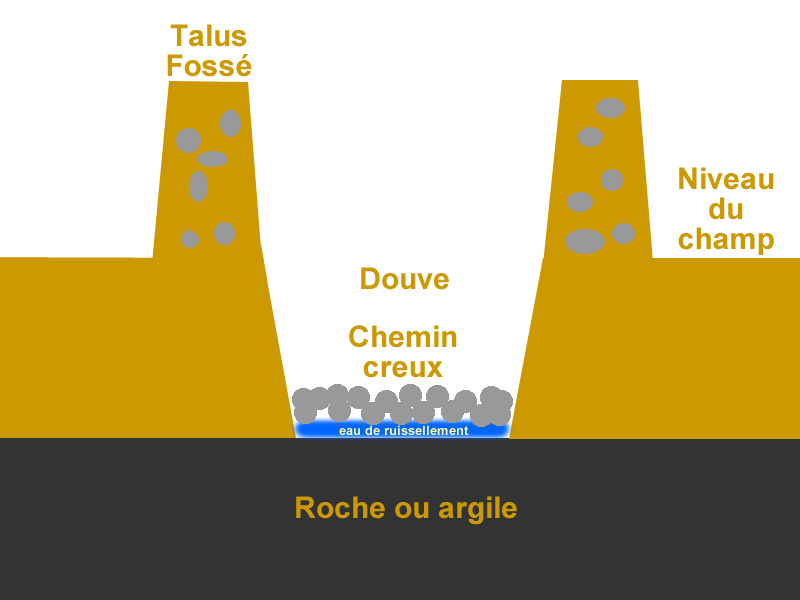

Tout d'abord la définition du chemin creux correspond à un chemin bordé

de talus dont le niveau général est plus bas que les terres avoisinantes.

Ce creux n'est pas naturel mais correspond au creusement des paysans pour

prélever la terre boueuse hivernale et atteindre à minima l'argile et

si possible la roche souterraine. Pour les chemins creux à la circulation

« intense » des tombereaux – brancards – charrettes – le carrossage

était une obligation pour éviter l'embourbement. Le carrossage consistait

à empierrer le fond du chemin nommé douve. La largeur habituelle en fond

de douve était de 70 à 85 cm en presqu'île de Crozon. Le passage du rare

bétail pouvait détériorer la relative stabilité du sol. Le chemin devait

être régulièrement curé.

Jusqu'en 1789, bien que les paysans ne furent pas propriétaires de ces

chemins, les seigneurs locaux imposaient des corvées dites seigneuriales

d'entretien au delà des heures des tâches au champ ou plusieurs jours

par an selon les exigences du noble qui usait de ses terres à volonté

y compris celle de détériorer ses chemins par ses chasses. Travail non

rémunéré et considéré comme un impôt non encaissé. Les paysans « profitaient

» des terres et donc en contrepartie, il leur était demandé d'en entretenir

les accès. L'injustice était que le produit du travail des terres revenait

au seigneur pour l'essentiel et non pas aux serfs « corvéables à merci

» . Etre « imposé » sur un revenu non perçu était vécu comme l'une des

plus grandes injustices de l'ancien régime. Ce fut d'ailleurs, à la Révolution,

la première demande paysanne dans le cahier des doléances de la presqu'île

de Crozon que de supprimer la corvée des chemins, ce qui fut accordé par

l'administration révolutionnaire. Un des acquis du changement de régime

qui marqua vraiment les esprits... Pour le reste, la révolution fut moindrement

comprise pour ce que l'on en sut en presqu'île, soit pas grand chose.

La noblesse francophone lettrée n'allait pas enseigner les rudiments des

pertes de privilèges à une population analphabète bretonnante soumise

à l'église et à la noblesse.

La particularité bretonne du chemin creux était de l'ordre du vocabulaire.

Les talus étaient élevés par des matériaux de creusement du chemin et

des matériaux « dérangeants » des champs. Talus pour les français ; fossés

pour les bretons !

Un fossé français est un creux et non une saillie... Le fossé/talus en

droit breton d'antan n'appartenait pas au champ. Bien des conflits de

voisinage naquirent de par les actes notariés rédigés par des notaires

d'origine bretonne et les notaires français. Le talus français appartenant

au propriétaire du champ et le fossé breton étant attaché au chemin creux

: selon qui lisait l'acte comprenait la chose différemment. Les actes

étaient rédigés en français, une langue que les presqu'îliens ne parlaient

pas en dehors de quelques administratifs du bourg de Crozon formés à Rennes

ou plus loin encore et ignorant la tradition locale...

°°°

Tradition

La coiffe du pays Rouzig • La coiffe Penn-Maout

Pierres

Abreuvoirs & auges • Four à pain traditionnel breton • Ardoises gravées • Murs en pierres sèches • Lettres inversées • Appareillage en granit rose

Construction & équipement

Bac de lavage en béton • Pompe à bras • Puits • Pompage électrique • Borne incendie • Voies Decauville • Arrondir les angles • Fenêtre à traverse • Garde-corps de fenêtre en ferronnerie • Soubassement en faux-appareils • Clôture en béton armé sur mur bahut des années 1920-1930 • Devantures • Mosaïques et devantures • Aubette • Panneau indicateur • Panneau à l'envers • Panneaux électoraux • Palplanche • Gués • Carrières • Tessons de bouteille sur les murs • Radar pédagogique • Panonceau notaire • Chemin creux • Toilettes publiques • Bilinguisme routier • Ecluses routières • Maisons préfabriquées • Couleurs de façade • Crochet de façade • Maison traditionnelle : Penty • Gestion du patrimoine foncier communal • WC • Entretien du sentier côtier - GR34

Religieux

Niche votive • Echalier d'enclos paroissial • Tombe en ardoise • Tombe en fer forgé et fonte d'art • Croix celtique • Croix huguenote • Sablière sculptée • Tronc • Calice • Concession

Transports

Chemins des goémoniers • Maison bateau de Crozon : une caloge • Gares bigoudenes • Ponts ferroviaires • Voies Decauville • Garde-fou • Conteneurs SNCF • Hélicoptère Samu • Rando vélo • Sentier des douaniers - GR34

Marine

Cachoutage des voiles • Grand pavois • Embossage • Canon bollard • Mouillage forain • Balise de Basse Vieille • Espar • Balise Rocher du Mengant Mengam • Balise maritime de danger • Bouée métal

Nature

Brume et embruns - différence • Pourquoi pleut-il en Bretagne ? Tout le temps ? • Coup de vent et tempêtes • Ecume de mer • Mer • Soleil • Lune • Ruisseau du Kerloc'h • Ruisseau de l'Aber • Ganivelle • Bois de chauffage d'antan • Rade de Brest

Trouvailles

Vélo Anquetil • Moteur CLM - • Vieilles tiges • Publicités murales • Street-art • Container • Pot de chambre • Détecteur de métaux • Sirop Bailly • Vestiges à identifier • Matériels agricoles • Fiddler's Green

Pages récentes : Un point d'inondation naturelle • Bassins tampons • André Antoine, les artistes de Camaret par Georges G. Toudouze • Remonter de Camaret-sur-Mer comme à Paris • Poste de relèvement • Crochet de façade • Travaux du Relais des pêcheurs une saucée ! • Vélos électriques en libre-service : flop • Hôtel Gradlon en Telgruc • Urbanisation du littoral 1970 • PRECARITE • Cimetière de Telgruc • Bureau d'octroi de Crozon • Les unités de la Luftwaffe présentent en presqu'île de Crozon • Plage du Portzic • Régate voiliers modèles-réduits • Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé