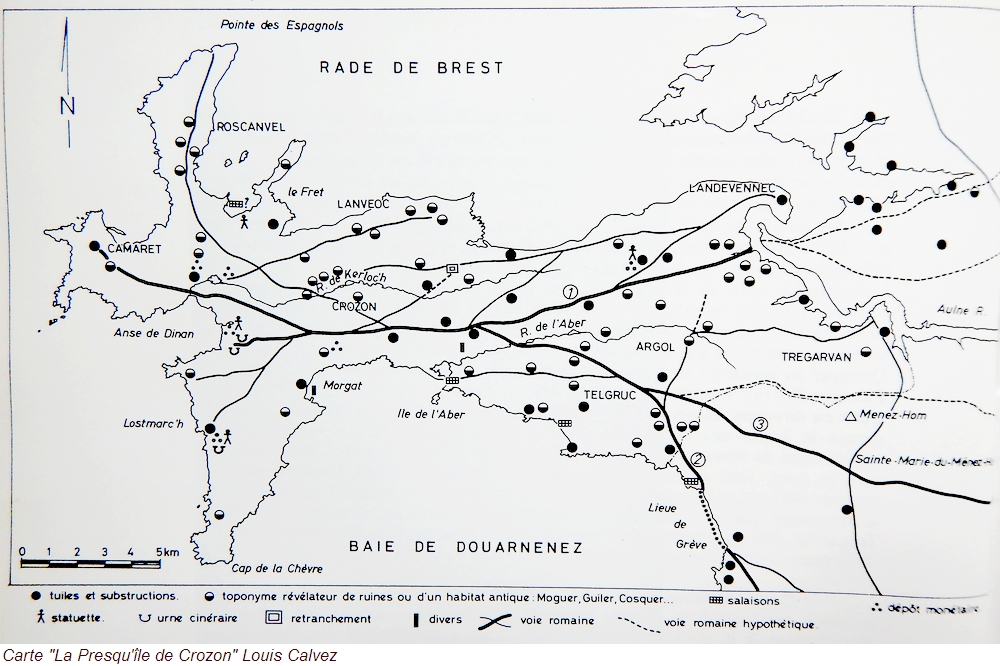

Les voies romaines

L'ancienne voie romaine Camaret Kerloc'h.

Lors de l'évocation des voies romaines, on peut être

tenté d'imaginer des routes pavées rectilignes de la largeur de nos routes

de campagne. Ce fut le cas à proximité des cités majeures de la civilisation

romaine mais rien de tel en presqu'île de Crozon.

La réalisation d'une "via" romaine était basée sur le principe

de la continuité causant autant de ruptures que nécessaire dans les obstacles.

La "via rupta" – voie frayée – était l'apanage du

génie romain à construire des routes de grande qualité et savamment entretenues.

L'armée, des prisonniers, des esclaves, la main d'œuvre était toujours

active. Avec le temps, rupta est devenue route en français.

Cette carte est une hypothèse.

La départementale d'aujourd'hui remplace la voie romaine en empruntant parfois le même trajet ou en étant parallèle à celle-ci.

La tribu Osismii – Osismes - « Ceux du bout du monde »

- perd l’hégémonie de son territoire (Bretagne Ouest) en 56 av JC (56

avant Jésus-Christ) devant l'avant garde romaine commandée par le Consul

Publius Crassus posté dans la région de l'actuelle ville d'Angers. Désigné

par l'empereur de Rome, Jules César, sa mission consiste à soumettre les

populations gauloises de L'Ouest. Il ne s'agit pas d'une guerre totale

avec une défaite à l'instant T mais d'intrusions et de renforcements de

troupes romaines progressifs avec des confrontations sporadiques meurtrières.

A ce titre le consul Crassus comprenant qu'il n'y a pas de victoire décisive,

celui-ci craint une révolte des peuples soumis.

Pour que les troupes romaines circulent rapidement, il faut à la disposition

des légions des voies rapides, en bon état, pour mener les soldats dans

les territoires occupés afin d'éteindre les possibles rébellions. La presqu'île

de Crozon dont la seule position stratégique est l'anse de Dinan que les

romains tiennent absolument à surveiller au vu de leur commerce maritime

qui passe au large, bénéficie rapidement d'un camp

militaire au Kerloc'h. En effet, les Osismes de la côte, navigateurs

expérimentés, pourraient être tentés de capter les richesses et les marchandises

romaines pour perpétuer une guérilla préjudiciable. Pour le reste du territoire

de la presqu'île de Crozon, quelques camps romains suffisent à imposer

la loi romaine petit-à-petit.

Les ingénieurs romains reprennent les voies gauloises en les rénovant,

en les agençant et en les imbriquant davantage. Un axe passant au centre

de la Bretagne et se prolongeant jusqu'à la région du Mans nommé « Hent

Ahès » – Chemin (breton) d'Ahès, maîtresse bretonne des chemins

de l'Armorique est profondément amélioré, simplifié, élargi, stabilisé

– via terrana (sable - gravier - terre) – avec empierrement pour

les parties boueuses à circulation intense – par les romains pour

en faire une voie de niveau élevé : une via militaris / via consularis

de la Lyonnaise (la presqu'île de Crozon fait partie de l'administration

romaine de Lugdunum – Lyon). Le carrefour régional est à Vorgium

(ex capitale des Osismes) – Ker Ahes – Ville d'Ahès – Carhaix.

La via militaris (viae militares au pluriel) de la presqu'île passait

au Sud du Ménez Hom bien qu'un raccourci moins praticable pour les charges

lourdes, est supposé passer au Nord (futur Grand Chemin au 18ème siècle),

puis au Sud d'Argol, et enfin Telgruc, Crozon, Kerloc'h, Camaret.

La colonisation irréversible de la Bretagne par les romains se passe lentement

et sûrement avec l'aide de l'élite gauloise qui voit une opportunité financière

non négligeable de collaborer avec l'occupant sachant que les romains

distribuent des fonctions rémunérées et des titres à qui veut bien participer

au rayonnement de la nouvelle civilisation gallo-romaine.

Après l'engagement militaire de 30 ans, les légionnaires ne reviennent

pas dans leur pays d'origine et s'installent définitivement sur leur lieu

de garnison tout en fondant des familles avec des gauloises. Les meilleurs

gestionnaires développeront des propriétés agricoles significatives ou

des entreprises locales (fours à terre-cuite, à fer...). Leurs lignées

seront les premiers nobles du futur régime féodal.

Il n'y a aucune trace connue, d'une cité romaine en presqu'île – civitas

(civitates au pluriel) – par contre la presqu'île est « persillée » de

villae rusticae (villas-fermes luxueuses) et de pagus (hameaux) liés par

des voies vicinales – viae vicinalis (voies de voisinage) – et voies

privées des domaines agricoles – viae privatae. Différents débris archéologiques

permettent de l'attester.

Lors des craintes géopolitiques d'un effondrement de l'empire romain par

des invasions barbares, les gallos-romains renouent avec les travaux publics

intenses et ajoutent une nouvelle génération de voies avant l'abdication

du dernier empereur romain en 476. Certains historiens privilégient cette

datation pour les voies romaines ayant existé en presqu'île de Crozon.

Il n'y a pas d'éléments factuels précisant la moindre datation du réseau

presqu'îlien.

Au-delà de cette date de l'effondrement romain, le moyen-âge occidental

va être une reculade manifeste en tous domaines et les voies connaîtront

des abandons notoires.

La gestion du territoire crozonnais par l'abbaye

de Landévennec va s'avérer calamiteuse durant des siècles et ce n'est

que sous le roi Louis XIV (14) que les chemins vont être remis au goût

du jour en réemployant des voies romaines parfois.

En dehors de la via militaris de la presqu'île, cette dernière a une voie

romaine, l'ex « Hent Meur » – Grand Route – des gaulois qui

longe la baie de Douarnenez jusqu'au cap Sizun. Une autre voie moins certaine

passe au Nord de la Presqu'île d'Ouest en Est pour atteindre le Faou après

un passage maritime à Térénez.

°°°

Préhistoire

Galet aménagé / Chopper • Temples druidiques ?

L'empire romain

Camp romain du Kerloc'h • Monnaie de Postume • Voies romaines • Tuiles romaines

L'ancien régime

L'histoire du comté de Crozon • Les fourches patibulaires • Jeanne de Navarre quitte la Bretagne par le port du Fret • Maître des barques • La loi du milliard pour les émigrés • Attaques des diligences • Eglises et chapelles 1789 • Motte castrale • Mode de vie au moyen-âge • Terres vaines et vagues • Arabie pétrée • Le cahier de doléances de Crozon de 1789 • Premiers députés de la presqu'île de Crozon

Personnalités

Marguerite de Savoie • Vice-amiral Thévenard • Maréchal Philippe Pétain • Jean Moulin • Louis-Ferdinand Céline • La visite d'Erwin Rommel • Louis Prucser moine résistant • Gabrielle Colonna-Romano • Louis Jouvet • Monique Keraudren & Gérard Aymonin botanistes • Frère François le Bail géologue • Macron à Crozon carton rouge 2018 • Les architectes qui comptent • Papes Grégoire XI et Paul II • Roi Marc'h • Guillaume Balay • Camille Vallaud

Artistes

Marie-Jo Guével • Gérard Guéguéniat • Alphonse et Gabriel Chanteau • Pierre Chanteau • Maxime Maufra • Jim E Sévellec • Georges Violet • Marcel Sauvaige • Eugène Boudin

Les gens

Statut social des femmes par leurs pierres tombales • Les femmes dans les conseils municipaux • Conseils municipaux & bourre-pif • Les épidémies • Baisse de la population à cause du sable marin • Resencement : baisse du nombre d'habitants • Christianisation • Mariage • Mariages consanguins • Divorce • Curés de campagne • Les Filles du Saint Esprit • Prière prônale • Vendeur colporteur de presse VCP • Démocratie participative • RIP Référendum d'initiative partagée • Précarité et délinquance • Procès verbal • Almanach du forestier • Tour de France • Covid 19 • Aide sociale d'antan • Infanticide • Cadavres échoués • Annonces de rencontre • Les inventeurs • Identité - pêche ou agriculture • L'oie blanche • Douanier • Téléconsultation • Régates voiliers modèles-réduits

Pêche

Locations au Fret pour les pêcheurs de coquilles • Une vie de sardinier • Crise sardinière le vrai le faux • Extermination des bélugas au canon • Le Mauritanien Rocamadour • L'histoire des Mauritaniens • Péri ou disparu en mer • La Janine monument historique • Dundee • Dragage du maërl et des goémons rouges • Mouillage des sardiniers • Ports de pêche

Epaves et échouages

D'autres épaves • L'échouage du Pérou • L'échouage du Duguesclin • Indemnisations de l'Erika

Vieilles coques

Inauguration du navire école Charles Daniélou • Horreur à bord du Breslaw • Voiliers anciens et vieilles coques • Voile pince de crabe • Grésillon • Chaloupe traversière • Bateau à vapeur l'Averse • La Fauvette • Les ancres qui chassent

Navires d'aujourd'hui

Vedette des douanes en sauvetage • Vedettes PM 509 PM 510 • Stellamaris • Câblier • Remorqueur océanique • Abeille Bourbon • BSAA Sapeur • Atalante Ifremer

Tempêtes

Tempête Amélie • Bombe météorologique Ciarán

Légendes coutumes traditions toponymes

La chasse aux Cormorans, l'occasion de marier la fille • Le Galant-Passeur • La légende des Korrigans • Traduction de toponymes • Lan • Ermitage • Garenne Goarem • Hagiotoponymes • Drapeau en berne • Toul / Toull / Trou

Aménagements

L'histoire des moulins • Les cloches sous la Révolution • Coq de Clocher • Livre terrier et cadastre napoléonien • Cadastre napoléonien extinction en 1974 • Manoir disparu • Leuré & Guenvenez • Petit commerce • Fruiterie • Plaque émaillée licence IV • Boîte jaune de la Poste • Câble sous-marin • Antennes-relais • Poteaux en béton • Poteaux en bois • Poteaux composites & fibres de verre • Déploiement de la fibre optique • Adressage • histoire du réseau électrique en presqu'île • Lignes de haute-tension • Poste de transformation de haute tension • Repère de nivellement général • Pistes cyclables • L'évolution de l'usage de la voiture • L'histoire des pompes à essence • Rallye Super - Casino - Leader Price - Aldi • Faire la buée • Chantiers Courté • PLUiH • Désert médical • Diorama • Carrières de pavés de l'Île Longue • Extraction du sable et des galets du rivage • Routes et chemins • Vitesse en ville limitée à 8km/h

Culture

Tournages de films de cinéma • Séries Tv et courts métrages • Orchestre de la WW2 • Flamme olympique

Pages récentes : Un point d'inondation naturelle • Bassins tampons • André Antoine, les artistes de Camaret par Georges G. Toudouze • Remonter de Camaret-sur-Mer comme à Paris • Poste de relèvement • Crochet de façade • Travaux du Relais des pêcheurs une saucée ! • Vélos électriques en libre-service : flop • Hôtel Gradlon en Telgruc • Urbanisation du littoral 1970 • PRECARITE • Cimetière de Telgruc • Bureau d'octroi de Crozon • Les unités de la Luftwaffe présentent en presqu'île de Crozon • Plage du Portzic • Régate voiliers modèles-réduits • Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé