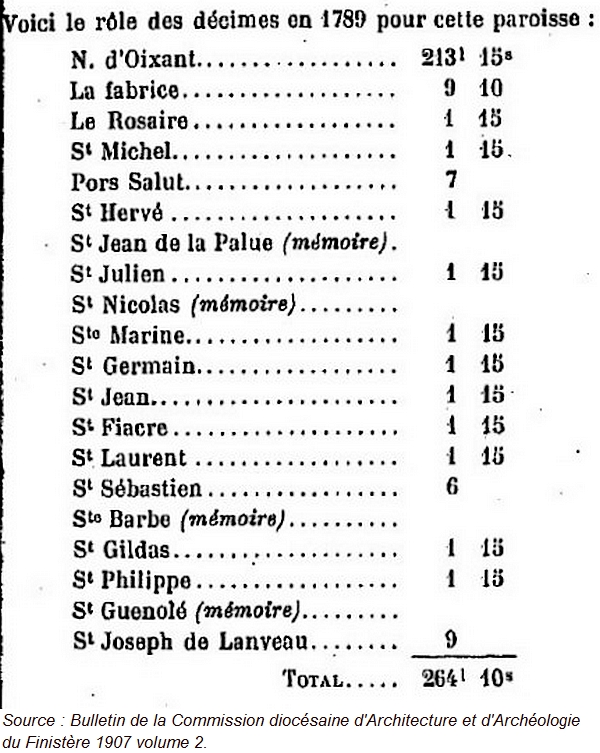

Eglises et Chapelles de Crozon en 1789

Les décimes sont une taxe au « dixième » sur les revenus

des biens du clergé perçue à chaque paroisse, versée au diocèse et reversée

au roi. Le relevé publié ci-dessus révèle les églises et chapelles ouvertes

(ou ruinées) en 1789 à la veille de la Révolution Française.

Joseph-Louis Heussaff d'Oixtant, recteur de Crozon 1774-1790 : 213 livres

15 sols. Responsable de la paroisse de Crozon et des curés qui y officiaient.

La fabrice : collectif de paroissiens dirigé par un fabricien qui assurait

la gestion des finances de la paroisse. Dépenses, recettes...

Le Rosaire : confrérie installée à Crozon. Une chapelle du Rosaire existait

aussi (seigneuriale) et une des Martyrs (seigneuriale). Toutes deux disparues.

Chapelle

de St Michel, hameau de Tromel.

Pors Salut – Porz

Salud.

Chapelle St Hervé – St

Hernot.

Chapelle Saint Jean de la Palue, hameau de Lesteven, disparue bien avant

1789.

Chapelle

St Julien, hameau de Lannilien. Actuellement sur la commune de Camaret-sur-Mer

mais à l'époque située sur la commune de Crozon.

Chapelle St Nicolas au Cap de la Chèvre, hameau de Rostudel, disparue

bien avant 1789.

Chapelle Ste Marine à Morgat ruinée, remplacée par une baraque en bois

puis par la chapelle

Notre Dame de Gwel Mor.

Chapelle St Germain, hameau de Quézédé.

Chapelle

St Jean Leidez.

Chapelle

St Fiacre.

Chapelle

St Laurent.

Chapelle St Sébastien, entre Le Gouerest et Trévarguen en Roscanvel

(ces hameaux étaient sur la commune de Crozon alors).

Chapelle Ste Barbe, hameau de Lambézen (alors en Crozon, actuellement

en Camaret), disparue bien avant 1789.

Chapelle

St Gildas.

Chapelle St Philippe – St

Philibert.

Chapelle St Guénolé, hameau de St Guénolé, disparue bien avant 1789.

Chapelle St Joseph de Lanveau (chapelle sise sur l'actuelle base de Lanvéoc-Poulmic

- détruite - commune de Crozon alors).

Hors liste / hors époque :

Chapelle Sainte-Madeleine attenante au presbytère. Ecole en 1806 et 1811.

Le diocèse céda le bâti à la commune en échange d'une réfection du presbytère.

Chapelle de Kersiguénou consignée sur la carte de Cassini.

Oratoire de l'île de Trébéron.

Couvent

de Kerveden au Fret – Covent Kerveden ar Fret.

La commune de Crozon a une superficie de 80.37 km² aujourd'hui,

à la Révolution et bien avant, il fallait ajouter le 1/4

Sud de Roscanvel, 1/4

Est de Camaret et la totalité de l'actuelle Lanvéoc...

Pour des questions administratives et de prérogatives, les limites de

la commune furent plusieurs fois redessinées en sa défaveur. Et si aujourd'hui,

on dénombre 155 hameaux et 4 quartiers / villages : Morgat, Tal ar Groas,

Le Fret / Saint-Fiacre, Saint-Hernot, jusqu'au 18ème inclus, le nombre

de hameaux étaient plus élevés encore. A défaut de chapelle tréviale,

on élevait un calvaire

à chaque recoin pour mailler la paroisse et rappeler aux paroissiens l'omniprésence

de l'Eglise.

Les budgets de construction provenaient des dons de la noblesse pour l'essentiel

qui en échange avait le droit d'être enterrée dans le chœur de l'édifice

au plus près de Dieu. Ce n'est qu'avec l'augmentation de la population

et donc des défunts que l'on sortit les morts dans le cimetière "collé"

aux murs de l'église. Certains pieds cadavériques passaient dans les fondations

tant on escomptait la protection du Seigneur tout puissant. L'église

de Roscanvel souffrit d'instabilité à cause de cette pratique.

L'entretien des chapelles et des églises fut une source de difficultés

permanentes d'un point de vue financier. Les Crozonnais étaient pauvres

de génération en génération. La noblesse* constatait que ses revenus agricoles

resteraient indéfiniment médiocres, les quêtes et sollicitations organisées

par les curés de la paroisse suffisaient à peine à les rétribuer. Les

quelques rénovations étaient le fruit, bien souvent, du travail des paroissiens

qui ajoutaient ce labeur à toutes les corvées obligatoires issues traditionnellement

du système féodal.

* La noblesse spoliait allègrement les terres de l'abbaye de Landévennec et parfois pour éviter le procès infamant, la noblesse investissait dans le patrimoine bâti de l'église. La faiblesse des revenus fonciers que tirèrent ces deux forces alliées par obligation de survivance, fit naître une génération bourgeoise commerçante qui ne s'appuya que sur l'argent pour régner. L'entretien des églises et des chapelles devint très secondaire sachant que la religiosité ambiante était en décrue permanente. Puis vint le temps de la laïcité comme premier prix de vertu.

°°°

Préhistoire

Galet aménagé / Chopper • Temples druidiques ?

L'empire romain

Camp romain du Kerloc'h • Monnaie de Postume • Voies romaines • Tuiles romaines

L'ancien régime

L'histoire du comté de Crozon • Les fourches patibulaires • Jeanne de Navarre quitte la Bretagne par le port du Fret • Maître des barques • La loi du milliard pour les émigrés • Attaques des diligences • Eglises et chapelles 1789 • Motte castrale • Mode de vie au moyen-âge • Terres vaines et vagues • Arabie pétrée • Le cahier de doléances de Crozon de 1789 • Premiers députés de la presqu'île de Crozon

Personnalités

Marguerite de Savoie • Vice-amiral Thévenard • Maréchal Philippe Pétain • Jean Moulin • Louis-Ferdinand Céline • La visite d'Erwin Rommel • Louis Prucser moine résistant • Gabrielle Colonna-Romano • Louis Jouvet • Monique Keraudren & Gérard Aymonin botanistes • Frère François le Bail géologue • Macron à Crozon carton rouge 2018 • Les architectes qui comptent • Papes Grégoire XI et Paul II • Roi Marc'h • Guillaume Balay • Camille Vallaud

Artistes

Marie-Jo Guével • Gérard Guéguéniat • Alphonse et Gabriel Chanteau • Pierre Chanteau • Maxime Maufra • Jim E Sévellec • Georges Violet • Marcel Sauvaige • Eugène Boudin

Les gens

Statut social des femmes par leurs pierres tombales • Les femmes dans les conseils municipaux • Conseils municipaux & bourre-pif • Les épidémies • Baisse de la population à cause du sable marin • Resencement : baisse du nombre d'habitants • Christianisation • Mariage • Mariages consanguins • Divorce • Curés de campagne • Les Filles du Saint Esprit • Prière prônale • Vendeur colporteur de presse VCP • Démocratie participative • RIP Référendum d'initiative partagée • Précarité et délinquance • Procès verbal • Almanach du forestier • Tour de France • Covid 19 • Aide sociale d'antan • Infanticide • Cadavres échoués • Annonces de rencontre • Les inventeurs • Identité - pêche ou agriculture • L'oie blanche • Douanier • Téléconsultation

Pêche

Locations au Fret pour les pêcheurs de coquilles • Une vie de sardinier • Crise sardinière le vrai le faux • Extermination des bélugas au canon • Le Mauritanien Rocamadour • L'histoire des Mauritaniens • Péri ou disparu en mer • La Janine monument historique • Dundee • Dragage du maërl et des goémons rouges • Mouillage des sardiniers • Ports de pêche

Epaves et échouages

D'autres épaves • L'échouage du Pérou • L'échouage du Duguesclin • Indemnisations de l'Erika

Vieilles coques

Inauguration du navire école Charles Daniélou • Horreur à bord du Breslaw • Voiliers anciens et vieilles coques • Voile pince de crabe • Grésillon • Chaloupe traversière • Bateau à vapeur l'Averse • La Fauvette • Les ancres qui chassent

Navires d'aujourd'hui

Vedette des douanes en sauvetage • Vedettes PM 509 PM 510 • Stellamaris • Câblier • Remorqueur océanique • Abeille Bourbon • BSAA Sapeur • Atalante Ifremer

Tempêtes

Tempête Amélie • Bombe météorologique Ciarán

Légendes coutumes traditions toponymes

La chasse aux Cormorans, l'occasion de marier la fille • Le Galant-Passeur • La légende des Korrigans • Traduction de toponymes • Lan • Ermitage • Garenne Goarem • Hagiotoponymes • Drapeau en berne • Toul / Toull / Trou

Aménagements

L'histoire des moulins • Les cloches sous la Révolution • Coq de Clocher • Livre terrier et cadastre napoléonien • Cadastre napoléonien extinction en 1974 • Manoir disparu • Leuré & Guenvenez • Petit commerce • Fruiterie • Plaque émaillée licence IV • Boîte jaune de la Poste • Câble sous-marin • Antennes-relais • Poteaux en béton • Poteaux en bois • Poteaux composites & fibres de verre • Déploiement de la fibre optique • Adressage • histoire du réseau électrique en presqu'île • Lignes de haute-tension • Poste de transformation de haute tension • Repère de nivellement général • Pistes cyclables • L'évolution de l'usage de la voiture • L'histoire des pompes à essence • Rallye Super - Casino - Leader Price - Aldi • Faire la buée • Chantiers Courté • PLUiH • Désert médical • Diorama • Carrières de pavés de l'Île Longue • Extraction du sable et des galets du rivage • Routes et chemins • Vitesse en ville limitée à 8km/h

Culture

Tournages de films de cinéma • Séries Tv et courts métrages • Orchestre de la WW2 • Flamme olympique

Pages récentes : Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé • Consessions dans le rouge • Citerne souple tendance ? • plage du Veryac'h • Ponceau du Corréjou • Tannerie au cachou • Dentiste gratuit